|

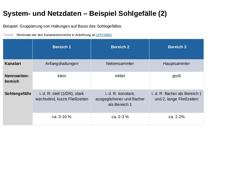

Anfangshaltungen weisen i.d.R. eine Sohlengefälle zwischen 3 ‰ bis 10 ‰ auf, Haltungen im mittleren Netzbereich einen von 2 ‰ bis 3 ‰. In den Endstrecken der Abwasserkanäle mit größeren Querschnitten (Nebensammler, Hauptsammler usw.) wird das Gefälle je nach den topographischen Verhältnissen mit 1 ‰ bis 2 ‰, teilweise noch geringer, gewählt. Die Tabelle auf dieser Seite stellt die wesentlichen Merkmale der drei Kanalnetzbereiche dar. Beispiel: Gruppierung … |

|

Zusätzlich sollten auch folgende Aspekte abgefragt werden: Herkunft des Abwassers (Wohnbebauung, Gewerbegebiet, Krankenhaus etc.) Mögliches Schadenspotential (d. h. Berücksichtigung von bspw. Einrichtungen und Gebäuden, die ein hohes Schutzbedürfnis vor Überflutung aufweisen) Örtliche Geländeverhältnisse (Rückstauhöhen vs. Haltungshöhen) (Bild: Einflussfaktor auf die Rohrwerkstoffauswahl - Industrielles Abwasser) (Bild: Einflussfaktor auf die Rohrwerkstoffauswahl - … |

|

Die Analyse der bisherigen Reinigungsprozesse sollte zusätzlich auf Befragungen und Interviews des Reinigungspersonals basieren, um das „Vor-Ort-Wissen“ zu dokumentieren. Diese häufig zu reinigenden Haltungen werden im Störfallkataster erfasst, welches Aussagen über Ort, Häufigkeit, Wirkung und Ursache von Störfällen ermöglicht. (Bild: Informationsaustausch zwischen Planern und Betriebspersonal) |

|

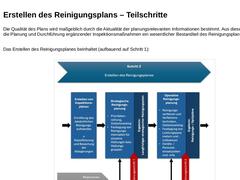

(Bild: Vorgehensweise zur Einführung eines bedarfs- und zustandsorientierten Reinigungsmanagements Neu) Die Qualität des Plans wird wesentlich durch die Aktualität der planungsrelevanten Informationen bestimmt. Dies betrifft insbesondere Informationen über Veränderungen des baulichen Zustands und der Ablagerungssituation. Wenn die verfügbaren Daten und Informationen aus Schritt 1 nicht ausreichen, können weitere Untersuchungen erforderlich sein, um … |

|

Auf Basis der im Schritt 1 erfolgten „Bestandsaufnahme und Beschreibung des Entwässerungssystems“ erfolgt die Erstellung von Inspektionsplänen. Sie dienen zur Überprüfung des örtlichen Ablagerungsverhaltens im Hinblick auf die Notwendigkeit und Planbarkeit von Reinigungsmaßnahmen. (Bild: Schachtinspektion Ablagerungen) Schachtinspektion durch Inaugenscheinnahme von oben (Bild: Schachtinspektion durch Inaugenscheinnahme und Spiegelung der Haltung) Schachtinspektion … |

|

Die Schachtinspektion durch Inaugenscheinnahme dient zur Erfassung des Verschmutzungsgrades im Schacht und der Erfassung optisch feststellbarerer baulicher Schäden, wie z. B. fehlende und defekte Schachtabdeckungen, Schmutzfänger und Steigeisen. (Bild: Inaugenscheinnahme eines Schachtes) (Bild: Schachtinspektion durch Inaugenscheinnahme von oben) |

|

Die älteste und einfachste Art, sich einen Überblick über den inneren Zustand geradlinig verlegter, nichtbegehbarer Kanäle zu verschaffen, ist das direkte Durchsehen ggf. unter Zuhilfenahme einer ausreichenden Beleuchtung. Zur Vereinfachung bedient man sich der Kanalspiegelung. Hierbei wird ein Spiegel unter 45° so vor das eine Haltungsende gehalten, dass ein ungehinderter Einblick möglich ist, wobei die Beleuchtung vom nächsten Schacht bzw. vom … |

|

Die TV-Schachtkamera besteht aus einer Kamera, die am unteren Ende einer Teleskopstange befestigt ist und Strahler zur Beleuchtung des Inspektionsgegenstandes besitzt. Die Teleskopstange ist ausfahrbar und verfügt über eine Länge von bis zu 12 m. Zusammen mit der Beleuchtung und dem optischen Zoom dieser Kamera können Schadensbilder (wie z. B. Verstopfungen, Wurzeleinwüchse und Ablagerungen usw.) bis zu ca. 30 m in die Haltung hinein optisch inspiziert … |

|

(Bild: Kanalmessboot) (Bild: Kanalmessboot) Kanalmessboot Das Kanalmessboot kann in Kanälen von DN 700 bis DN 2000 eingesetzt werden. Es schwimmt auf dem Abwasser und misst über Abtastarme den Wasserstand und die Ablagerungshöhe. Die gespeicherten Werte der Messelektronik werden an einem Computer ausgewertet. So kann exakt die Ablagerungshöhe festgestellt werden. Jedoch müssen bei wechselnder Rohrgröße und -form die Bezugswinkel der Abtastarme manuell … |

|

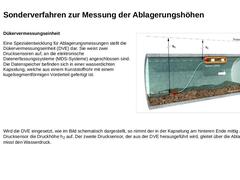

Dükervermessungseinheit Eine Spezialentwicklung für Ablagerungsmessungen stellt die Dükervermessungseinheit (DVE) dar. Sie weist zwei Drucksensoren auf, an die elektronische Datenerfassungssysteme (MDS-Systeme) angeschlossen sind. Die Datenspeicher befinden sich in einer wasserdichten Kapselung, welche aus einem Kunststoffrohr mit einem kugelsegmentförmigen Vorderteil gefertigt ist. (Bild: Prinzipdarstellung der Dükervermessung in Anlehnung an [FI-… |

|

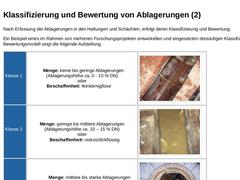

Nach Erfassung der Ablagerungen in den Haltungen und Schächten, erfolgt deren Klassifizierung und Bewertung. Ein Beispiel eines dreistufigen Klassifizierungs- und Bewertungsmodell ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die rechte Spalte enthält eine Typisierung nach DIN EN 14654-3. |

Klasse 1 |

Menge: keine bis geringe Ablagerungen

(Ablagerungshöhe ca. 0 - 10 % DN)

oder

Beschaffenheit: feinkörnig/lose |

(Bild: Klassifizierung und Bewertung der … |

|

|

(Bild: Haltung) Wichtig: Für die Ermittlung der Reinigungspriorität sollte die Haltung maßgebend sein, welche die höchste Verschmutzungsklasse aufweist. Hierbei können die Ablagerungsmenge und deren Beschaffenheit als gleichwertiges Beurteilungskriterium zur Priorisierung herangezogen werden. |

|

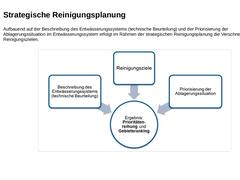

Aufbauend auf der Beschreibung des Entwässerungssystems (technische Beurteilung) und der Priorisierung der Ablagerungssituation im Entwässerungssystem erfolgt im Rahmen der strategischen Reinigungsplanung die Verschneidung mit den Reinigungszielen. | (Bild: Strategische Reinigungsplanung) |

|

|

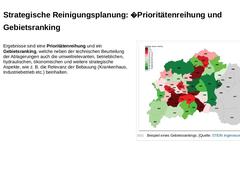

Das Ergebnis ist eine Prioritätenreihung und ein Gebietsranking, das neben der technischen Bewertung der Ablagerungen auch umweltrelevante, betriebliche, hydraulische, ökonomische und weitere strategische Aspekte wie z.B. die Relevanz der Bebauung (Krankenhaus, Industriebetrieb etc.) beinhaltet. (Bild: Beispiel eines Gebietsrankings / Aufteilung eines Entwässerungssystems) |

|

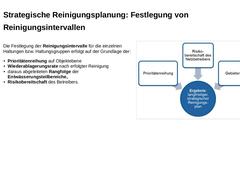

Die Festlegung der Reinigungsintervalle für die einzelnen Haltungen bzw. Haltungsgruppen erfolgt auf der Grundlage der: -

Prioritätenreihung auf Objektebene

-

Wiederablagerungsrate nach erfolgter Reinigung

-

daraus abgeleiteten Rangfolge der Entwässerungsteilbereiche,

-

Risikobereitschaft des Betreibers.

(Bild: Festlegung von Reinigungsintervallen) |

|

Ergebnis ist ein langfristiger, strategischer Reinigungsplan der kontinuierlich aufgrund neuer Betriebserfahrungen und -informationen fortgeschrieben wird. | (Bild: Strategische Reinigungsplanung Fortschreibung) |

Es ist empfehlenswert, die Reinigungsintervalle nur schrittweise zu erhöhen, um die Folgen einer möglichen Fehleinschätzung gering zu halten. |

|

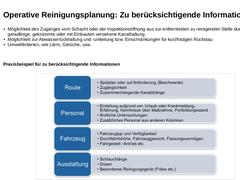

Auf der Grundlage der strategischen Reinigungsplanung erfolgt die operative Reinigungsplanung. Deren Ergebnis sind objektbezogene Einsatz- bzw. Reinigungspläne. Diese beinhalten eine Priorisierung der Reinigungsmaßnahmen unter Angabe der -

Reinigungsverfahren,

-

der zugehörigen Reinigungswerkzeuge,

-

der verfahrensspezifischen Leistungsparameter und

-

logistischer Aspekte (z.B. Minimierung der Fahrzeiten zwischen den zu reinigenden Haltungen durch Routenplanung).

|

|

Sind die geeigneten Reinigungsverfahren bestimmt, wird deren Einsatz optimiert. Am Beispiel der Hochdruckreinigung bedeutet dies, den ressourcenschonenden Einsatz von Personal und Fahrzeugen in einem Einsatz- und Spülplan zu organisieren. Dies wird z. B. erreicht durch:

- Minimierung der Fahrtzeiten zwischen den zu reinigenden Haltungen

- Strangweises Reinigen bis zum nächstgrößeren Sammler, um die Ablagerungsgefahr unterhalb der gereinigten Haltung …

|

|

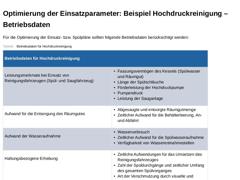

Für die Optimierung der Einsatz- bzw. Spülpläne sollten folgende Betriebsdaten berücksichtigt werden: (Tabelle: Betriebsdaten für Hochdruckreinigung) |

|

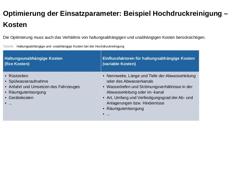

Die Optimierung muss auch das Verhältnis von haltungsabhängigen und unabhängigen Kosten berücksichtigen. (Tabelle: Haltungsabhängige und -unabhängige Kosten bei der Hochdruckreinigung) |

|

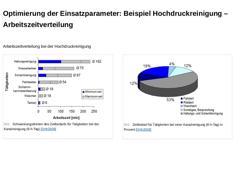

Arbeitszeitverteilung bei der Hochdruckreinigung (Bild: Schwankungsbreiten des Zeitbedarfs Für tatigkeiten bei der Kanalreinigung (8-h-Tag) [Orth 2008]) (Bild: Zeitbedarf für Tätigkeiten bei einer Kanalreinigung (8-h-Tag) in Prozent [Orth 2008]) |

|

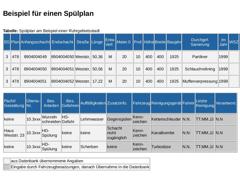

Tabelle: Spülplan am Beispiel einer Ruhrgebietsstadt |

EG |

Plan |

Anfangsschacht |

Endschacht |

Straße |

Länge |

Entw. Verf. |

Mater.0 |

Prof. |

Höhe |

Breite |

Baujahr |

Durchgef. Sanierung |

Im Jahr |

WSZ |

Lage |

Bez |

|

3 |

478 |

8904004049 |

8904004050 |

Weststr, |

50,36 |

M |

20 |

10 |

400 |

400 |

1925 |

Partliner |

1999 |

|

W |

4 |

|

3 |

478 |

8904004050 |

8904004051 |

Weststr, |

50,56 |

M |

20 |

10 |

400 |

400 |

1925 |

Schlauchrelining |

1999 |

|

W |

4 |

|

3 |

478 |

8904004051 |

8904004052 |

Weststr, |

|

|

(Bild: Schritt 3 Ausführung der Reinigung) Im Schritt 3 erfolgt die Umsetzung der Reinigungsplanung auf Basis der erarbeiteten Einsatz- und Spülpläne. (Bild: Erstellen des Reinigungsplans Grafik 2) |

|

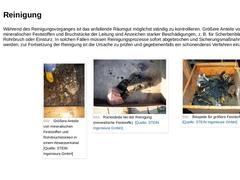

Während des Reinigungsvorganges ist das anfallende Räumgut möglichst ständig zu kontrollieren. Größere Anteile von mineralischen Feststoffen und Bruchstücke der Leitung sind Anzeichen starker Beschädigungen, z. B. für Scherbenbildung, Rohrbruch oder Einsturz. (Bild: Bild schuh) (Bild: Rückstände bei der Reinigung (mineralische Feststoffe)) (Bild: Beispiele für größere Feststoffe) |

|

Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen der bei den Arbeiten anfallenden Abfälle zu minimieren. Beim Abfallmanagement ist folgende Rangfolge einzuhalten: a) Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Menge der entstehenden Abfälle auf ein Minimum zu beschränken; b) wenn Abfälle anfallen, sind Maßnahmen zu treffen, um einen möglichst hohen Anteil der Abfälle wiederzuverwenden c) ist eine Wiederverwendung des Abfalls nicht möglich, … |