|

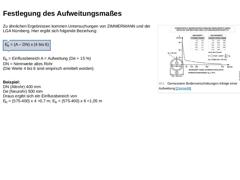

(Bild: Gemessene Bodenverschiebungen infolge einer Aufweitung [Zimme88]) Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Untersuchungen von ZIMMERMANN und der LGA Nürnberg. Hier ergibt sich folgende Beziehung:

Eb = (A – DN) x (4 bis 6)

Eb = Einflussbereich A = Aufweitung (De + 15 %)

DN = Nennweite altes Rohr

(Die Werte 4 bis 6 sind empirsch ermittelt worden)

Beispiel:

DN (Altrohr) 400 mm

De (Neurohr) 500 mm

Draus ergibt sich ein Einflussbereich von

Eb = (575-400) … |

|

|

|

|

|

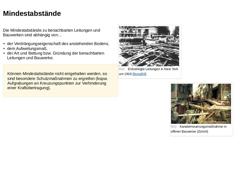

Die Mindestabstände zu benachbarten Leitungen und Bauwerken sind abhängig von… -

der Verdrängungseigenschaft des anstehenden Bodens,

-

dem Aufweitungsmaß,

-

der Art und Bettung bzw. Gründung der benachbarten Leitungen und Bauwerke.

Können Mindestabstände nicht eingehalten werden, so sind besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen (bspw. Aufgrabungen an Kreuzungspunkten zur Verhinderung einer Kraftübertragung). (Bild: Erdverlegte Leitungen in New York um 1916 [… |

|

Unter Bodenverformungen versteht man allgemein die horizontale oder vertikale Lageänderung der Bodenoberfläche oder eines Punktes im Inneren des Bodens. Vertikale Bodenverformungen in Richtung der Oberfläche werden als Hebungen oder Auswerfungen bezeichnet. Bei Verformungen in entgegengesetzter Richtung spricht man dagegen von Senkungen, Sackungen und Setzungen. |

|

-

Unter Senkungen versteht man eine vertikale Verschiebung einer ganzen Bodenschicht infolge Materialentzugs in größerer Tiefe. In diesem Fall kann die Größenordnung der Verschiebungen, aber nicht ihr zeitlicher Verlauf angegeben werden [Schmi96].

-

Sackungen entstehen bei körnigen Böden durch eine plötzliche Kornumlagerung verursacht durch Wasserzugabe. Bei locker gelagerten Böden können diese Sackungen bis ca. 5 % der Schichtdicke betragen, bei dicht …

|

|

Hebungen und Setzungen im Bereich der Leitungszone durch Bodenverdrängung in Anlehnung an [TTC2001]: (Bild: Hebungen und Setzungen im Bereich der Leitungszone durch Bodenverdrängung bei geringer Überdeckung)

a) bei geringer Überdeckung (Bild: Hebungen und Setzungen im Bereich der Leitungszone durch Bodenverdrängung bei großer Überdeckung)

b) bei großer Überdeckung (Bild: Hebungen und Setzungen im Bereich der Leitungszone durch Bodenverdrängung bei gleichmäßig … |

|

|

|

Während des Einziehvorganges ist die Einhaltung der auf die neue Rohrleitung wirkenden zulässigen Zugkräfte durch eine kontinuierliche Überwachung (Messung und Dokumentation) sicherzustellen. Methoden der Zugkraftüberwachung: -

Zugkraftmessung und Dokumentation an der Zugeinrichtung

-

Zugkraftmessung und Dokumentation direkt am Zugkopf mittels Zugsonde

-

Nutzung eines Überlastungsschutzes in Form einer Sollbruchstelle

(Bild: Zugeinrichtung für Berstverfahren) |

|

(Bild: Zugeinrichtung für Berstverfahren) Zugeinrichtungen begrenzen automatisch die Zugkraft auf den zuvor festgelegten Maximalwert. Für die Zugkraftmessung und -dokumentation kann man auf Zugeinrichtungen (z. B. Kabel-Spillwinden) mit Zugkraftüberwachung durch ein elektronisches Messgerät mit Protokollausdruck zurückgreifen. In einigen Fällen verfügen diese Geräte auch über eine PC-Schnittstelle zur komfortablen Datenübertragung. |

|

Für eine den Einziehvorgang begleitende Datenerfassung und Auswertung mittels Zugsonde muss ein Datenkabel vorab durch den Rohrstrang eingeführt und mit einem Rechner verbunden werden. Ansonsten kann die Datenauslesung erst nach Beendigung des Einziehens der neuen Rohrleitung erfolgen. |

|

Das DVGW-Arbeitsblatt GW 323 „Grabenlose Erneuerung von Gas- und Wasserversorgungs-leitungen durch Berstlining; Anforderungen, Gütesicherung und Prüfungen (Juli 2004)“ gibt in der Tabelle A.2 „zulässige Zugkräfte für PE 100-Rohre bei 30 min. Beanspruchung“ vor. (Tabelle: Zulässige Zugkräfte in kN für PE 100-Rohre) |

|

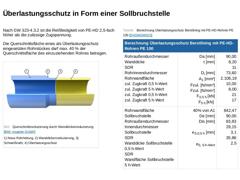

Nach GW 323-4.3.2 ist die Reißfestigkeit von PE-HD 2,5-fach höher als die zulässige Zugspannung. Die Querschnittsfläche eines als Überlastungsschutz eingesetzten Rohrstückes darf max. 40 % der Querschnittsfläche des einzuziehenden Rohres betragen. (Bild: Querschnittsreduzierung durch Wanddickenreduzierung [Illustration: visaplan GmbH]) (Tabelle: Berechnung Überlastungsschutz Berstlining mit PE-HD-Rohren PE 100) |

|

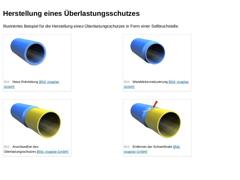

Illustriertes Beispiel für die Herstellung eines Überlastungsschutzes in Form einer Sollbruchstelle. (Bild: Neue Rohrleitung) (Bild: Wanddickenreduzierung) (Bild: Anschweißen des Überlastungsschutzes) (Bild: Entfernen der Schweißnaht) |

|

Eine Querschnittsreduzierung wird mithilfe einer Reduzierung des wirksamen Rohrumfanges bzw. der wirksamen Rohrquerschnittsfläche erzielt. (Bild: Überlastungsschutz in Form einer Sollbruchstelle durch Reduzierung des wirksamen Rohrumfanges) (Tabelle: Überlastungsschutz) |

|

|

|

Herzlichen Glückwunsch! Hiermit haben Sie die vorliegende Lektion erfolgreich beendet. Im Anschluss haben Sie nun die Möglichkeit, das neu erlangte Wissen mithilfe eines interaktiven Fragebogens selbstverantwortlich zu überprüfen. Natürlich können Sie außerdem nach wie vor zu einem beliebigen Punkt in den vergangenen Lektionen zurücknavigieren, um das eine oder andere Thema oder Detail erneut anzuschauen. Bleiben Sie neugierig! |

|

Die vorliegende Lektion widmet sich zentral dem Berstverfahren als besonderer Methode der Leitungserneuerung in gleicher Trasse. Neben dem Funktionsprinzip werden hierbei insbesondere die Anforderungen an Werkstoffe und Gerätschaften im Detail vorgestellt. Nach Abschluss dieser Lektion verfügen Sie über fundierte Kenntnisse bezüglich: - Varianten des Berstenverfahrens;

- Auswirkungen des Berstverfahrens auf die Umgebung;

- Methoden der Zugkraftüberwachung bzw. -beschränkung.

|

|

|

In was gliedert sich der Verfahrensablauf? |

|

(Bild: Frage) |

(Bild: Frage) |

(Bild: Frage) |

Die richtige Antwort finden Sie auf der folgenden Seite. |

|

|

Der Verfahrensablauf gliedert sich in: |

|

Vorbereitende Maßnahmen (Bild: Baustelle) |

Bauausführung

(Bild: Bergmännischer Stollenvortrieb) |

Abschließende

Arbeiten (Bild: Dichtheit) |

|

|

|

|

|

(Bild: Baustelle) |

Die vorbereitenden Maßnahmen umfassen: -

Baustelleneinrichtung (inkl. Verkehrsregelung /-leitung).

-

Herstellen der Startbaugrube (eine Zielbaugrube ist beim bergmännischen Stollenvortrieb nicht erforderlich).

-

Setzen der Messpunkte für die geotechnischen Messungen vor und während des Vortriebes (Qualitätssicherung).

-

Grundwasserabsenkung (soweit Grundwasser vorhanden ist).

|

|

|

|

|

|

Der Verzug wird je nach Baugrundbeschaffenheit und Material entweder von Hand oder maschinell vorauseilend eingeschlagen bzw. vorgepreßt oder entsprechend dem Vortriebsfortschritt bzw. Bodenabbau an der Ortsbrust in Intervallen nachgetrieben und mit Hartholzkeilen kraftschlüssig gegen die Ausbaubögen verkeilt. Zur Vermeidung von Setzungen sind verbleibende Hohlräume im Baugrund bzw. Fehlstellen im Verzug gegen ein Herausrieseln des Bodens z. B. … |

|

|

|

(Bild: Bergmännischer Stollenvortrieb mit Stahlverzug) |

(Bild: Bergmännischer Stollenvortrieb mit Stahlverzug) |

|