|

|

(Bild: Arbeitsschritte beim bergmännischen Stollenvortrieb mit Stahlverzug) |

|

Der Stahlverzug wird je nach Baugrundbeschaffenheit und Material entweder von Hand oder maschinell vorauseilend in Intervallen eingeschlagen bzw. vorgepresst.

Der Abbau der Ortsbrust erfolgt vom First ausgehend in Richtung der Sohle, wobei die Ortsbrust gegen Nachrutschen des Bodens zu sichern ist. |

|

|

|

|

(Bild: Bergmännischer Stollenvortrieb mit Holzverzug und standfester Ortbrust) |

(Bild: Bergmännischer Stollenvortrieb mit Holzverzug - Holzverzug gegen die Ausbaubögen verkeilt) |

(Bild: Bergmännischer Stollenvortrieb mit Holzverzug) |

|

|

(Bild: Bergmännischer Stollenvortrieb mit Holzverzug - Holzverzug gegen die Ausbaubögen verkeilt) |

(Bild: Bergmännischer Stollenvortrieb mit Holzverzug - Holzverzug gegen die Ausbaubögen verkeilt) |

|

|

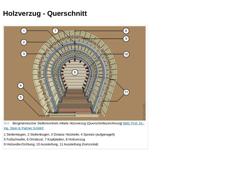

(Bild: Bergmännischer Stollenvortrieb mittels Holzverzug (Querschnittszeichnung)) |

|

|

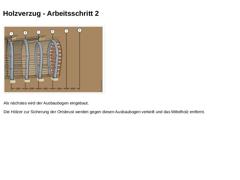

(Bild: Arbeitsschritte beim bergmännischen Stollenvortrieb (zu erneuernder Kanal nicht dargestellt)) |

|

Als nächstes wird der Ausbaubogen eingebaut. Die Hölzer zur Sicherung der Ortsbrust werden gegen diesen Ausbaubogen verkeilt und das Mittelholz entfernt. |

|

|

|

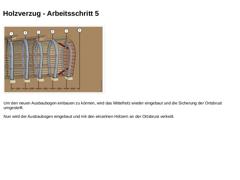

(Bild: Arbeitsschritte beim bergmännischen Stollenvortrieb (zu erneuernder Kanal nicht dargestellt)) |

|

Um den neuen Ausbaubogen einbauen zu können, wird das Mittelholz wieder eingebaut und die Sicherung der Ortsbrust umgesteift. Nun wird der Ausbaubogen eingebaut und mit den einzelnen Hölzern an der Ortsbrust verkeilt. |

|

|

|

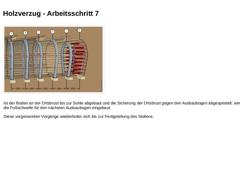

(Bild: Arbeitsschritte beim bergmännischen Stollenvortrieb (zu erneuernder Kanal nicht dargestellt)) |

|

Ist der Boden an der Ortsbrust bis zur Sohle abgebaut und die Sicherung der Ortsbrust gegen den Ausbaubogen abgespindelt, wird die Fußschwelle für den nächsten Ausbaubogen eingebaut.

Diese vorgenannten Vorgänge wiederholen sich bis zur Fertigstellung des Stollens. |

|

|

(Video: Bergmännischer Stollenvortrieb - Holzverzug) |

|

(Bild: Bergmännischer Stollenvortrieb (zu erneuernder Abwasserkanal freigelegt) [Scher78]) Nach Freilegung des Altkanals bzw. der zu erneuernden Rohrleitung im Schutze der vorübergehenden Sicherung erfolgt die Erneuerung unter Verwendung von... |

|

Für die Erneuerung mit vorgefertigten Rohren stehen zwei Varianten zur Verfügung: -

Variante 1: Verlegung der Vorflutleitung, Entfernen der zu erneuernden Rohrleitung, Verlegung der neuen Rohrleitung, Umschließen der Anschlussleitungen, Rückbau der Vorflutleitung

-

Variante 2: Verlegung der neuen Rohrleitung unmittelbar parallel zu der zu erneuernden Rohrleitung, Umschließen der Anschlussleitungen, Entfernen der zu erneuernden Rohrleitung

|

(Bild: Ausbaumöglichkeiten … |

|

|

|

Für die Erneuerung in Ortbeton wird zunächst die Vorflutleitung außerhalb des fertigen Stollen verlegt und die zu erneuernde Rohrleitung entfernt. Anschließend wird die neue Rohrleitung in Ortbeton erstellt, die Anschlussleitungen umgeschlossen und die Vorflutleitung abgebaut. |

(Bild: Ausbaumöglichkeiten des bergmännisch vorgetriebenen Stollens in Anlehnung an [Düsse] [Bild: S&P GmbH]) |

|

|

|

|

|

(Bild: Dokumentation) |

Im Rahmen der Eigenüberwachung sind die in den Eignungsnachweisen angegebenen Eigenschaften bzw. Parameter der eingesetzten Materialien anhand von Bauteil- und Rückstellproben nachzuweisen.

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind zu protokollieren.

Die Protokollierung der Eigenüberwachung umfasst: -

Materialeingangskontrolle der neuen Rohrleitung

-

Aufzeichnung der Zug bzw. Druckkraft beim Einbau der neuen Rohrleitung

-

Überwachung …

|

|

|

|

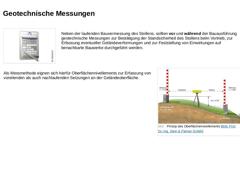

(Bild: Dokumentation)

Neben der laufenden Bauvermessung des Stollens, sollten vor und während der Bauausführung geotechnische Messungen zur Bestätigung der Standsicherheit des Stollens beim Vortrieb, zur Erfassung eventueller Geländeverformungen und zur Feststellung von Einwirkungen auf benachbarte Bauwerke durchgeführt werden. |

|

(Bild: Prinzip des Oberflächennivellements)

Als Messmethode eignen sich hierfür Oberflächennivellements zur Erfassung … |

|

|

|

(Bild: Dokumentation)

Für den Nachweis der Qualitätssicherung der eingesetzten Materialien und ausgeführten Arbeiten ist ein QS-Handbuch seitens des Auftragnehmers zu erstellen.

Das QS-Handbuch sollte folgende Angaben und Nachweise enthalten: -

Nachweis über die erforderliche Fachkunde, Leitungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Auftragnehmers sowie eine Güteüberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdüberwachung.*)

-

Eigen- und Fremdüberwachung sowohl …

|

|

|

Begriffe nach DWA-M 143-15 -

Berstkörper: Einrichtung zum Bersten der zu erneuernden Rohre, die je nach Altrohrwerkstoff mit Brechleisten, Schneidrollen o. Ä. versehen sein kann. Der Berstkörper kann Teil des Aufweitungskörpers sein.

-

Aufweitungskörper: Der Aufweitungskörper dient zum Verdrängen des geborstenen Altrohres in den umgebenden Baugrund und zur Schaffung eines freien Querschnitts, in welchen neue Produktrohrleitungen oder Schutzrohre gleicher …

|

|

Die Einbringung der neuen Rohrleitung beim Berstverfahren kann durch das Einziehen eines Rohrstranges oder das Einziehen bzw. Einschieben von Einzelrohren erfolgen. Die erstgenannte Variante erfordert Baugruben, so dass hier Bemessungsaufgaben für den Ingenieur anfallen. Daher wird nachfolgend das Einziehen eines Rohrstranges vertiefend behandelt. Einziehen eines Rohrstranges (Rohrstrang-Lining)

(Bild: Prinzipdarstellung des dynamischen Rohrberstverfahrens - … |

|

Unter Einziehen des Rohrstranges wird der kontinuierliche Einzug eines Rohrstranges in den zu erneuernden Abwasserkanal (bzw. die zu erneuernde Abwasserleitung) verstanden. Der Prozess des Einziehens ist identisch mit dem Renovierungsverfahren „Rohrstrang-Lining“. Der eingezogene Rohrstrang wird beim „Rohrstrang-Lining“ auch als Liner bezeichnet. Beim Berstverfahren erfolgt allerdings die statische Berechnung der Rohre für Belastungen quer zur Rohrachse … |

|

Der Rohrstrang wird in Abhängigkeit der Nennweite DN und der Rohrsteifigkeit aus Rollenware oder zugkraftschlüssig (z. B. via Schweißverbindung) verbundenen Einzelrohren hergestellt. (Bild: PE-HD-Langrohre DA 500) (Bild: PE-HD-Rohre als Ringbund) |

|

(Bild: Konventionelles Rohrstrangverfahren mit Ringraum in Anlehnung an [FI-Teerb] Ausbildung von Zugköpfen für Rohre DN 140 bis DN 1200) Die Spitze des Rohrstranges erhält zur Befestigung des Zugseiles und zur Führung einen Zugkopf.

Die Kräfte werden vom Zugkopf auf den Rohrstrang entweder -

durch eine Schweißverbindung (bei angeschweißtem Einziehkonus),

-

über eine Flanschverbindung mit Vorschweißbund oder

-

mit Bolzen übertragen.

|

|

(Bild: Temperatur) Bei Kunststoffrohren sind Längenänderungen infolge von Temperaturänderungen von wesentlicher Bedeutung, denn diese können vor allem an heißen Sommertagen zu Problemen führen. Um diese Problematik zu vermeiden, sind die Rohrstränge in den frühen Morgenstunden einzubringen, da zu dieser Zeit die Werkstofftemperatur und die Lufttemperatur im zu sanierenden Kanal nahezu gleich sind. |

|

(Bild: Plus/Minus) In Abhängigkeit von der Tiefenlage des zu erneuernden Kanals sind relativ lange Einziehbaugruben erforderlich, da durch zu geringe Biegeradien der Rohrstrang beschädigt werden kann. (Bild: Berstverfahren statisch Dehnungsnachweis) |

|

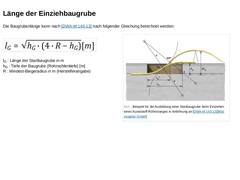

Die Baugrubenlänge kann nach [DWA-M 143-13] nach folgender Gleichung berechnet werden: (Formel: Die Baugrubeläange) lG : Länge der Startbaugrube in m

hG : Tiefe der Baugrube (Rohrsohlentiefe) [m]

R : Mindest-Biegeradius in m (Herstellerangabe)

(Bild: Beispiel für die Ausbildung einer Startbaugrube beim Einziehen eines Kunststoff-Rohrstranges in Anlehnung an [DWA-M143-13])

|

|

Die Länge der Einziehbaugrube wird u. a. vom minimalen Krümmungsradius RK [m] des einzuziehenden Rohrstranges bestimmt. Kunststoffrohre werden beim Biegen verkrümmt, so dass auf der Kurvenaußenseite (1) Dehnungen und der Kurveninnenseite Stauchungen (2) entstehen. Daher sind beim Einziehen die Dehnungsgrenzwerte für den Rohrwerkstoff zu berücksichtigen und es ist ein Verzerrungs- bzw. Spannungsnachweis zu führen. Biegeradius Unter Biegeradius versteht … |

|

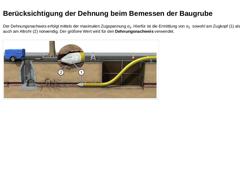

Der Dehnungsnachweis erfolgt mittels der maximalen Zugspannung σz. Hierfür ist die Ermittlung von σz sowohl am Zugkopf (1) als auch am Altrohr (2) notwendig. Der größere Wert wird für den Dehnungsnachweis verwendet. (Bild: Berstverfahren statisch Dehnungsnachweis) |

|

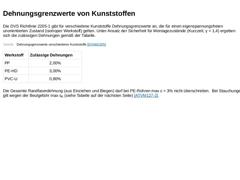

Die DVS Richtlinie 2205-1 gibt für verschiedene Kunststoffe Dehnungsgrenzwerte an, die für einen eigenspannungsfreien unorientierten Zustand (isotroper Werkstoff) gelten. Unter Ansatz der Sicherheit für Montagezustände (Kurzzeit; γ = 1,4) ergeben sich die zulässigen Dehnungen gemäß der Tabelle. (Tabelle: Dehnungsgrenzwerte verschiedener Kunststoffe [DVSM2205]) Die Gesamte Randfaserdehnung (aus Einziehen und Biegen) darf bei PE-Rohren max ε = 3% nicht … |