|

(Bild: Temporäres Schott zur Begrenzung des Verfüllabschnittes - Schlechte Lösung mit unzureichend gesicherten Blechen) Wichtig: Statische Bemessung !! (Frischrohdichte 1,8 - 2,1 t/m³) (Bild: Temporäres Schott zur Begrenzung des Verfüllabschnittes - Gute Lösung mit Holzverbau) |

|

(Bild: Auftriebssicherung mit freistehender Auftriebssicherung in Anlehnung an H-ZFSV) |

|

(Bild: Freistehende Auftriebssicherung) (Bild: Freistehende Auftriebssicherung - Verfüllung des Leitungsgrabens) |

|

(Bild: Fehlerhafte Auftriebssicherung - Abstützen der Auftriebssicherung gegen den Verbau) (Bild: Fehlerhafte Auftriebssicherung - Abstützen der Auftriebssicherung gegen den Verbau) Wichtig: Das Abstützen der Auftriebssicherung gegen den Verbau ist nicht zulässig. |

|

(Bild: Abschnittsweise Verfüllung des Leitungsgrabens) (Bild: Blick auf den verfüllten Leitungsgraben) |

|

|

|

(Bild: Fertig gestellter Verfüllabschnitt mit Schacht) Bei der Verwendung von selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen zur Rückverfüllung von Leitungsgräben kann die statische Berechnung grundsätzlich auf der sicheren Seite nach ATV-DVWK-A 127 [ATVA127:2000] durchgeführt werden. Dabei müssen zunächst die Steifigkeits- und Festigkeitswerte für die Überschüttung über dem Rohrscheitel und für die Leitungszone seitlich des Rohres (E2) auf Basis mechanischer … |

|

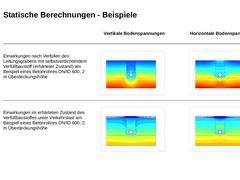

Vertikale Bodenspannungen Horizontale Bodenspannungen

Einwirkungen nach Verfüllen des Leitungsgrabens mit selbstverdichtendem Verfüllbaustoff (erhärteter Zustand) am Beispiel eines Betonrohres DN/ID 600, 2 m Überdeckungshöhe (Bild: Vertikale Bodenspannungen) (Bild: Horizontale Bodenspannungen)

Einwirkungen im erhärteten Zustand des Verfüllbaustoffes unter Verkehrslast am Beispiel eines Betonrohres DN/ID 600, 2 m Überdeckungshöhe (Bild: Vertikale Bodenspannungen) |

|

Besondere Aufmerksamkeit bei der Anwendung von zeitweise fließfähigen, selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen ist erforderlich, wenn der gesamte Graben verfüllt wird und sich weitere Leitungen oder Kabel in der Verfüllzone (Hauptverfüllung) befinden. Da selbstverdichtende Verfüllbaustoffe bei der Rückverfestigung eine Volumenreduzierung (Schrumpfen) erfahren können, führt es in einem solchen Fall zu Lastkonzentrationen auf den oberhalb des … |

|

|

|

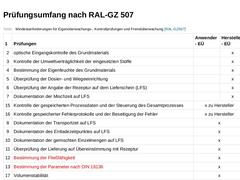

(Tabelle: Mindestanforderungen für Eigenüberwachungs-, Kontrollprüfungen und Fremdüberwachung) |

|

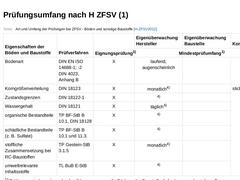

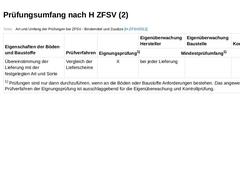

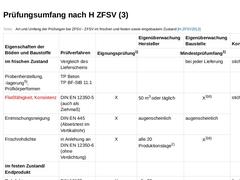

(Tabelle: Art und Umfang der Prüfungen bei ZFSV - Böden und sonstige Baustoffe) |

|

(Tabelle: Art und Umfang der Prüfungen bei ZFSV - Bindemittel und Zusätze) |

|

(Tabelle: Art und Umfang der Prüfungen bei ZFSV - ZFSV im frischen und festen sowie eingebautem Zustand) |

|

|

|

Diverse Vorteile machen zeitweise fließfähige, selbstverdichtende Verfüllbaustoffe zu einer willkommenen Alternative zur konventionellen Rückverfüllung von Leitungsgräben mit körnigen, ungebundenen Verfüllbaustoffen: -

Vermeidung typischer Verlegefehler / Schadensursachen, die bei konventioneller Verlegung auftreten können (z. B. unzureichende Zwickelverfüllung und -verdichtung, Punktauflagerung der Rohrleitung etc.)

-

Reduzierung …

|

|

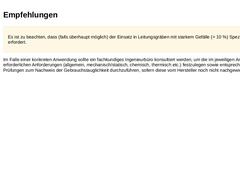

Es ist zu beachten, dass (falls überhaupt möglich) der Einsatz in Leitungsgräben mit starkem Gefälle (> 10 %) Spezialgeräte erfordert. Im Falle einer konkreten Anwendung sollte ein fachkundiges Ingenieurbüro konsultiert werden, um die im jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Anforderungen (allgemein, mechanisch/statisch, chemisch, thermisch etc.) festzulegen sowie entsprechende Prüfungen zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit durchzuführen, sofern … |

|

|

|

Das Optimierte Verlegeverfahren ist das Ergebnis zweier Forschungsprojekte und zählt zur Kategorie der offenen Bauweise, d. h. der Verlegung von Kanälen durch Ausheben eines Grabens, Verlegen der Leitung im Schutze einer Böschung oder eines Verbaus und anschließendes Verfüllen des Grabens. Bei der Anwendung des Optimierten Verlegeverfahrens sind grundsätzlich die Vorgaben der DIN EN 1610 [DINEN1610:1997] sowie des DWA A-139 [DWAA139:2009] zu beachten, … |

|

Wesentliche Unterschiede des Optimierten Verlegeverfahrens im Vergleich zur traditionellen Verlegung von Kanälen im offenen Graben sind: -

die Verwendung spezieller Optimierter Betonrohre

-

der Verzicht auf einen seitlichen Arbeitsraum

-

die Verwendung eines speziellen Linearverbaus

-

das Verlegen und Zusammenfügen der Rohre mit einem speziellen Verlegegerät

-

das Verfüllen der Leitungszonenbereiche zwischen Rohr und anstehendem Boden mit Flüssigboden

…

|

|

Bei der Rohrkonzeption zu beachtende Kriterien -

Vermeidung verlegebedingter Schäden

-

Vereinfachte Anforderungen an die Rohrverlegung

-

Eignung für die automatische Verlegung

-

Optimierung der statischen Eigenschaften

-

Günstiges Verhältnis von Rohrgewicht und Tragfähigkeit

|

|

Das Ergebnis der F&E-Leistung ist der hier dargestellte optimierte Rohrquerschnitt für den Nennweitenbereich DN 500 bis DN 1200. (Bild: Optimierung der Form durch FEM-Analysen) (Bild: Optimiertes Rohr [Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH]) |

|

Die Abdichtung der Rohrverbindungen erfolgt über eine innen liegende Dichtmanschette, bestehend aus einem Edelstahlring mit einer vollflächig aufgeklebten Elastomerdichtung. Die Dichtmanschette ist jederzeit zugänglich und bei Bedarf auswechselbar. (Bild: Optimiertes Rohr mit innenliegender Dichtung [Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH]) (Bild: Detail: Querschnitt des innenliegenden Dichtelements) |

|

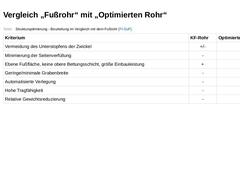

(Tabelle: Strukturoptimierung - Beurteilung im Vergleich mit dem Fußrohr) |

|

Reduzierung des Bodenaushubs Da der Arbeitsraum nicht mehr benötigt wird, kann die Grabenbreite deutlich reduziert werden. Im Vergleich zur „traditionellen“ offenen Bauweise ist ein deutlich geringerer Bodenaushub erforderlich (bei DN 700 etwa 25%), wodurch Transport und Deponiekapazitäten eingespart und zudem wertvolle natürliche Sand- und Kiesressourcen geschont werden, da kein Austauschmaterial benötigt wird. (Bild: Gegenüberstellung von traditionellem … |