|

(Bild: Waagerechter Normverbau (ohne Darstellung der Befestigungsmittel in Anlehnung an [DIN4124c] [Bild: S&P GmbH]) Beim waagerechten Normverbau nach DIN 4124 werden die Schachtwände mit dem Aushub fortschreitend von oben nach unten mit waagerechten, dicht aneinanderliegenden Holzbohlen, Kanaldielen oder dergleichen verkleidet, die in der Regel mittels lotrechter Brusthölzer gesichert und durch Steifen abgestützt werden [DIN4124:2012] [Riege00b]. |

|

|

(Bild: Plus/Minus) |

|

Vorteile des waagerechten Normverbaus: -

Leichte Verbauelemente

-

Gute Anpassungsfähigkeit insbesondere bei kreuzenden Leitungen

-

Häufige Wiederverwendung möglich

-

Verdichtung der Rückverfüllung gegen den anstehenden Boden

|

|

Nachteile des waagerechten Normverbaus: -

Weicher Verbau, Senkungsgefahr für benachbarte Bebauung oder Verkehrsflächen

-

Lohn- und zeitintensiv durch die notwendige manuelle Tätigkeit

-

Eingeschränkte Bewegungsfreiheit …

|

|

|

|

(Bild: Schachtsicherung auf Basis von 2-Flansch-Liner-Plates am Beispiel der Produkte der Fa. HAMCO [FI-Hamco] - Ansicht) (Bild: Schachtsicherung aus 4-fach Liner-Plates) |

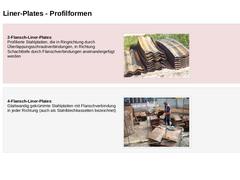

Unter Liner-Plates sind gebogene (gekrümmte) und gegebenenfalls feuerverzinkte oder kunststoffbeschichtete bzw. epoxidharzbeschichtete, plattenförmige Elemente aus Stahl zu verstehen, die segmentweise werkseitig vorgefertigt und am Einsatzort miteinander zu Schachtringen verschraubt … |

|

|

2-Flansch-Liner-Plates:

Profilierte Stahlplatten, die in Ringrichtung durch Überlappungsschraubverbindungen, in Richtung Schachttiefe durch Flanschverbindungen aneinandergefügt werden (Bild: Schachtsicherung auf Basis von 2-Flansch-Liner-Plates am Beispiel der Produkte der Fa. HAMCO [FI-Hamco] - Ansicht) 4-Flansch-Liner-Plates:

Glattwandig gekrümmte Stahlplatten mit Flanschverbindung in jeder Richtung (auch als Stahlblechkassetten bezeichnet) |

|

|

Einstellverfahren (Liner-Plates): -

Ausheben des Schachtes bis zur endgültigen Tiefe in einem Arbeitsgang

-

Einstellen der komplett vormontierten Liner-Plates-Auskleidung

|

Absenkverfahren (Liner-Plates): -

Vormontierte Liner-Plates-Auskleidung wird bei gleichzeitigem Aushub des Bodens abgesenkt

|

|

(Bild: Schachtsicherung auf Basis von 2-Flansch-Liner-Plates am Beispiel der Produkte der Fa. HAMCO [FI-Hamco] - In Baugrube eingestellter Verbauabschnitt) |

|

|

| (Bild: Plus/Minus) | Vorteile von Liner-Plates: - Leichte Verbauelemente

- Montage und Demontage der Liner-Plates kann ohne Hebezeug erfolgen

- Häufige Wiederverwendung möglich

- Steifigkeit erlaubt die komplette Vormontage und das Absenken des Schachtes

- Liner-Plates stapelbar

- wirtschaftlich

|

|

|

|

(Bild: Beispiel für einen senkrechten Grabenverbau mit Holzbohlen in Anlehnung an [DIN4124c] [Bild: S&P GmbH]) |

Beim senkrechten Normverbau nach DIN 4124 werden Holzbohlen oder Kanaldielen mit dem Aushub fortschreitend eingebaut oder in weichen, bindigen Lockergesteinen vorab senkrecht in den Boden eingetrieben, so dass sie in jedem Bauzustand mit ihrer Spitze mindestens 0,30 m im Boden stecken [DIN4124:2012].

Die auf die senkrechten Holzbohlen … |

|

|

|

(Bild: Plus/Minus) |

Vorteile des senkrechten Normverbaus: -

Hoher Mechanisierungsgrad beim Erstellen des Verbaus

-

Relativ wenig Steifen und damit größere Bewegungsfreiheit

-

Aushub erfolgt i.A. nach dem Einbringen des Verbaus, damit größere Sicherheit für das Personal

-

Keine Mindestanforderung an die Standfestigkeit des Bodens

|

|

|

(Bild: Plus/Minus) |

Nachteile des senkrechten Normverbaus: -

Hohe Materialkosten

-

Boden muss rammfähig sein

-

Lärmbelästigung …

|

|

|

|

(Bild: Schachtsicherung auf Basis von Kanaldielen bzw. Spundbohlen - Kanaldielenprofil (Profiltyp ARBED RC) [FI-ISPC] [FI-Krupp]) (Bild: Spundwandprofil "System Larssen" in Anlehnung an [HSP06] [Bild: S&P GmbH]) Die stählernen Kanaldielen oder Spundbohlen mit Wanddicken zwischen 3 mm und 8 mm werden durch Rammen, Vibrieren (Rütteln) oder Einpressen in den Boden eingetrieben [EAU1990] [DIN18304] [DINEN12063] [Lackn97]. Die Wahl des geeigneten Einbringverfahrens … |

|

|

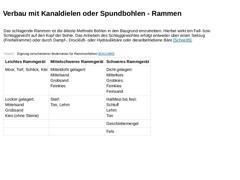

Das schlagende Rammen ist die älteste Methode Bohlen in den Baugrund einzutreiben. Hierbei wirkt ein Fall- bzw. Schlaggewicht auf den Kopf der Bohle. Das Anheben des Schlaggewichtes erfolgt entweder über einen Seilzug (Freifallramme) oder durch Dampf-, Druckluft- oder Hydraulikbäre oder dieselbetriebene Bäre [Schne95]. (Tabelle: Eignung verschiedener Bodenarten für Rammverfahren [EAU1990]) |

|

|

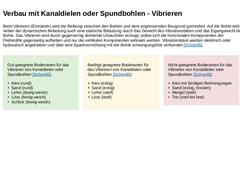

Beim Vibrieren (Einrütteln) wird die Reibung zwischen den Bohlen und dem angrenzenden Baugrund gemindert. Auf die Bohle wirkt neben der dynamischen Belastung auch eine statische Belastung durch das Gewicht des Vibrationsbären und das Eigengewicht der Bohle. Das Vibrieren wird durch gegensinnig drehende Unwuchten erzeugt, wobei sich die horizontalen Komponenten der Fliehkräfte gegenseitig aufheben und nur die vertikalen Komponenten wirksam werden. … |

|

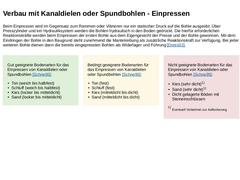

Beim Einpressen wird im Gegensatz zum Rammen oder Vibrieren nur ein statischer Druck auf die Bohle ausgeübt. Über Presszylinder und ein Hydrauliksystem werden die Bohlen hydraulisch in den Boden gedrückt. Die hierfür erforderlichen Reaktionskräfte werden beim Einpressen der ersten Bohle aus dem Eigengewicht der Presse und der Bohle gewonnen. Mit dem Eindringen der Bohle in den Baugrund steht zunehmend die Mantelreibung als zusätzliche Reaktionskraft … |

|

|

(Bild: Plus/Minus) |

Vorteile beim Rammen: -

effizient

-

umweltfreundlich

|

Nachteile beim Rammen: -

erschütterungsbehaftet

-

hohe Lärmentwicklung

|

|

Vorteile beim Vibrieren: -

geringe Lärmentwicklung

-

schonende Behandlung des Rammgutes

-

geringe Einbringzeiten (hohe Wirtschaftlichkeit)

-

Verfahren auch zum Ziehen der Bohlen geeignet

|

Nachteil beim Vibrieren: |

|

Vorteile beim Einpressen: -

effizient

-

umweltfreundlich

|

|

|

|

|

(Bild: Plus/Minus) |

Spundbohlen weisen gegenüber Kanaldielen folgende Vorteile auf [Weiße75a]: -

sie besitzen größere Abmessungen und lassen sich viel tiefer rammen als Kanaldielen

-

sie besitzen größere Widerstandsmomente, so dass sich größere Stützweiten überbrücken lassen

-

sie besitzen ineinandergreifende Schlösser und sind dadurch annähernd wasserdicht

-

sie weisen in Folge der Zug- und Druckfestigkeit der Schlösser eine lastverteilende Wirkung …

|

|

|

|

|

(Bild: Plus/Minus) |

Vorteile von Spundwänden: -

Schneller Baufortschritt

-

Aushub sofort nach Einbringen der Bohlen möglich, damit größere Sicherheit für das Personal

-

Witterungsunabhängig

-

Verbauteile wiedergewinnbar

-

Keine Mindestanforderung an die Standfestigkeit des Bodens

-

Auch im Grundwasser einsetzbar

-

Geringer Personalaufwand

-

Einfacher Geräteeinsatz

-

Übertragung von Vertikalkräften über Mantelreibungskräfte möglich

|

|

|

|

|

(Bild: Randgestütztes Grabenverbaugerät)

(Bild: Startbaugrube aus Verbaugeräten für Mikrotunnelvortrieb) |

Der Schachtverbau mit Verbaugeräten basiert im Wesentlichen auf dem Einsatz vorgefertigter, großformatiger Verbauelemente aus Stahl [Heß97] [Riege00a]. Man unterscheidet beim grabenlosen Leitungsbau: -

Grabenverbaugeräte

-

Schachtverbaugeräte

|

|

|

Grabenverbaugerät:

Konstruktion aus vorgefertigten Bauteilen, die zur Abstützung vertikaler Grabenwände … |

|

|

|

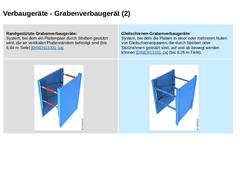

Für die Sicherung von Schächten kommen folgende, bei der offenen Bauweise des Leitungsbaus eingesetzte Grabenverbaugeräte zum Einsatz: -

Randgestützte Grabenverbaugeräte (Typ ES)

-

Gleitschienen-Grabenverbaugeräte, Einfach- (RS), Zweifach- (RD) oder Dreifachtyp (RT)

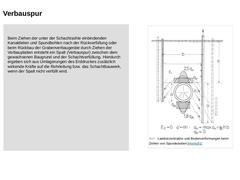

Der Rückbau der Grabenverbaugeräte erfolgt durch Ziehen der Verbauplatten. Aufgrund der notwendigen Wanddicke der Stahlplatten verbleibt ein Spalt (Verbauspur) zwischen gewachsenem Baugrund … |

|

|

|

Randgestützte Grabenverbaugeräte:

System, bei dem ein Plattenpaar durch Streben gestützt wird, die an vertikalen Plattenrändern befestigt sind (bis 6,84 m Tiefe) [DINEN13331-1a]. |

Gleitschienen-Grabenverbaugeräte

System, bei dem die Platten in einer oder mehreren Nuten von Gleitschienenpaaren, die durch Streben oder Stützrahmen gestützt sind, auf und ab bewegt werden können [DINEN13331-1a] (bis 8,26 m Tiefe). |

|

(Bild: Randgestütztes Grabenverbaugerät) |

|

|

|

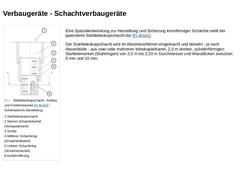

(Bild: Stahlteleskopschacht - Aufbau und Funktionsweise [FI-Broch] - Schematische Darstellung)

Eine Spezialentwicklung zur Herstellung und Sicherung kreisförmiger Schächte stellt der patentierte Stahlteleskopschacht dar [FI-Broch].

Der Stahlteleskopschacht wird im Absenkverfahren eingebracht und besteht - je nach Absenktiefe - aus zwei oder mehreren teleskopierbaren, 2,0 m breiten, zylinderförmigen Stahlelementen (Stahlringen) von 2,0 m bis 2,20 … |

|

|

|

Wichtig:

Vorraussetzung für das Einstellverfahren: Boden muss vorübergehend standfest sein |

|

|

|

Schritt 1 (Bild: Einbau von randgestützten Grabenverbaugeräten (ES) mit dem Einstellverfahren - Arbeitsschritt 1: Bereitstellen eines Grabenverbaugerätes mit einer Höhe entsprechend der Schachtiefe + 10 cm und einer Breite entsprechend der Schachtbreite) |

Schritt 2 (Bild: Einbau von randgestützten Grabenverbaugeräten (ES) mit dem Einstellverfahren - Arbeitsschritt … |

|

|

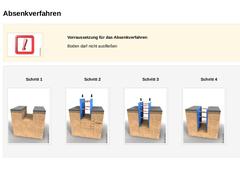

Vorraussetzung für das Absenkverfahren: Boden darf nicht ausfließen Schritt 1 (Bild: Einbau von randgestützten Grabenverbaugeräten (ES) mit dem Absenkverfahren - Arbeitsschritt 1: Voraushub entsprechend den örtlichen Verhältnissen soweit wie möglich) Schritt 2 (Bild: Einbau von randgestützten Grabenverbaugeräten (ES) mit dem Absenkverfahren - Arbeitsschritt 2: Einstellen, schrittweiser Aushub (maximal 0,50 m) und Absenken des Grabenverbaugerätes) |

|

|

(Bild: Plus/Minus) |

|

Vorteile von Verbaugeräten: -

In fast allen Bodenarten anwendbar

-

Mehrfacher Einsatz ohne Umrüstung

-

Kurze Einbauzeit durch mechanisierten Ein- und Rückbau

-

Keine Erschütterungen, geringe Lärmemissionen

|

|

Nachteile von Verbaugeräten: -

Im Bereich von kreuzenden Leitungen bedingt einsetzbar Zusatzmaßnahmen erforderlich)

-

Vorhalten von Hebezeug erforderlich

-

Einsatz nur oberhalb des gegebenenfalls abgesenkten Grundwasserspiegels…

|

|

|

|

Beim Ziehen der unter der Schachtsohle einbindenden Kanaldielen und Spundbohlen nach der Rückverfüllung oder beim Rückbau der Grabenverbaugeräte durch Ziehen der Verbauplatten entsteht ein Spalt (Verbauspur) zwischen dem gewachsenen Baugrund und der Schachtverfüllung. Hierdurch ergeben sich aus Umlagerungen des Erddruckes zusätzlich wirkende Kräfte auf die Rohrleitung bzw. das Schachtbauwerk, wenn der Spalt nicht verfüllt wird. |

(Bild: Lastkonzentration … |

|

|

|

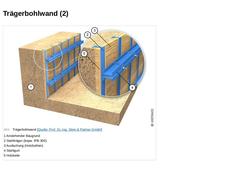

(Bild: Trägerbohlwand [FI-Emun])

Trägerbohlwände bestehen aus Stahlträgern in Abständen von ca. 2,0 m bis 3,5 m mit einer waagerecht gespannten Ausfachung aus Holzbohlen, Kanthölzern, Kanaldielen, Stahlbetonfertigteilen, Ort- oder Spritzbeton oder dergleichen. |

|

(Tabelle: Arbeitsschritte bei der Herstellung einer Trägerbohlwand in Anlehnung an [Schne95] [FI-Steina]) |

|

|

|