|

|

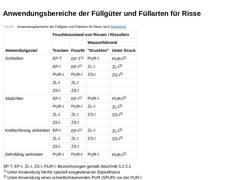

Die zum Füllen von Rissen angewendeten Verfahren werden nach den Drücken zum Einfüllen des Füllgutes in den Riss wie folgt unterschieden: Tränkung (T): Füllen ohne Druck zum Schließen der Risse,

Injektion (I): Füllen mit Druck über Einfüllstutzen (Injektionspacker) für alle o.a. Anwendungsbeispiele. | | |

Als Füllgut für beide Füllarten werden vorwiegend Epoxidharze (EP) und Polyurethanharze (PUR) eingesetzt. | | |

Zum Schließen und Abdichten sehr breiter und … |

|

|

|

|

| Wichtig: |

Nach [Verkehra] müssen Rissfüllstoffe folgende Eigenschaften besitzen: - Ausreichend niedrige Viskosität

- Hohes kapillares Steigvermögen (bei Reaktionsharzen)

- Gute Verarbeitbarkeit

- Ausreichende Mischungsstabilität

- Geringer reaktionsbedingter Volumenschwund

- Ausreichende Haftzugfestigkeit an den Rissufern

- Ausreichende Festigkeit bzw. Dehnfähigkeit

- Hohe Alterungsbeständigkeit

- Freisein von korrosionsfördernden Bestandteilen

- Verträglichkeit mit …

|

|

|

|

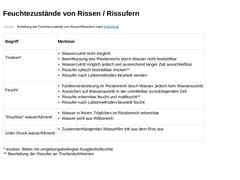

Die erfolgreiche Anwendung der einzelnen Verfahren hängt vom Feuchtezustand und dem Verschmutzungsgrad der Risse ab.

In [DAfStB:1992] [Verkehra] werden vier Feuchtezustände näher definiert, und zwar: - "trocken",

- "feucht",

- "drucklos wasserführend" und

- "unter Druck wasserführend" .

| |

(Bild: Riss - trocken)

|

(Bild: Riss - feucht)

|

(Bild: Riss - drucklos wasserführend)

|

(Bild: Riss - unter Druck wasserführend [FI-Winkl])

|

|

|

|

|

(Tabelle: Einteilung der Feuchtezustände von Rissen/Rissufern) |

|

|

(Tabelle: Anwendungsbereiche der Füllgüter und Füllarten für Risse nach [Verkehra]) |

|

|

|

|

|

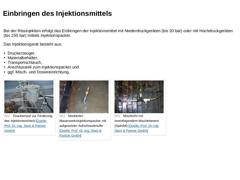

Bei der Rissinjektion erfolgt das Einbringen der Injektionsmittel mit Niederdruckgeräten (bis 20 bar) oder mit Hochdruckgeräten (bis 250 bar) mittels Injektionspacker.

Das Injektionsgerät besteht aus: - Druckerzeuger,

- Materialbehälter,

- Transportschlauch,

- Anschlussteil zum Injektionspacker und

- ggf. Misch- und Dosiereinrichtung.

| |

(Bild: Druckkessel zur Förderung des Injektionsmörtels)

|

(Bild: Montierter Mauerwerksinjektionspacker mit aufgesetzter Aufschraubmuffe)

|

|

|

|

| (Bild: Einkomponentige Injektion im Mauerwerk)

Einkomponentige Injektion

Bei der einkomponentigen Injektion wird das Injektionsmittel vorgemischt und vom Injektionsgerät injiziert. | | | (Bild: Zweikomponentige Injektion im Mauerwerk)

Zweikomponentige Injektion

Bei der zweikomponentigen Injektion werden die Einzelkomponenten getrennt bis zu einem unmittelbar am Injektionspacker angeschlossenen Mischkopf gefördert und nach dem Mischen in den Riss injiziert. … |

|

|

|

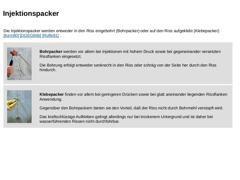

Die Injektionspacker werden entweder in den Riss eingebohrt (Bohrpacker) oder auf den Riss aufgeklebt (Klebepacker) [Kern80] [DGEG86b] [Ruffe81] . | | (Bild: Arbeitsschritte bei einer Rissinjektion, kraftschlüssiges Verbinden [FI-Sto] - Injektion mit senkrecht im Riss angeordneten Bohrpackern - Packer einschlagen)

Bohrpacker werden vor allem bei Injektionen mit hohem Druck sowie bei gegeneinander versetzten Rissflanken eingesetzt.

Die Bohrung erfolgt … |

|

|

| (Bild: Injektionspacker für Rissinjektionen in Anlehnung an [Werse88] [Bild: S&P GmbH] - Bohrpacker)

| (Bild: Lamellenschlagpacker Ø 18 x 105 mm [FI-Desoi])

| | (Bild: Schnellschnappverschluss [FI-Desoi])

| (Bild: Rissinjektion mittels Bohrpacker)

|

|

|

| Wichtig:

Zur Übertragung eines ausreichend hohen Verpressdruckes sollte der Riss verdämmt, d.h. oberflächlich verschlossen werden. Hierzu werden Spachtelmassen, z.B. auf der Basis von Epoxidharz und Polymethacrylatharzen, verwendet [Grube90] . | | |

(Bild: Arbeitsschritte bei einer Rissinjektion, kraftschlüssiges Verbinden [FI-Sto] - Injektion mit senkrecht im Riss angeordneten Bohrpackern - Verdämmen)

|

(Bild: Arbeitsschritte bei einer Rissinjektion, … |

|

|

|

Untergrund-

vorbehandlung (Bild: Arbeitsschritte bei einer Rissinjektion [FI-Sto] - Untergrundvorbehandlung)

| Bohren

(Bild: Arbeitsschritte bei einer Rissinjektion, kraftschlüssiges Verbinden [FI-Sto] - Injektion mit senkrecht im Riss angeordneten Bohrpackern - Bohren)

| Bohrlöcher

säubern (Bild: Arbeitsschritte bei einer Rissinjektion, kraftschlüssiges Verbinden [FI-Sto] - Injektion mit senkrecht im Riss angeordneten Bohrpackern - Bohrlöcher säubern)

… |

|

|

|

|

| | Wichtig:

Zur Vermeidung von Schäden an Betonbauteilen sollte der Injektionshöchstdruck nach [Asend88] auf maximal 33 % der Würfeldruckfestigkeit des Betons begrenzt werden. |

|

|

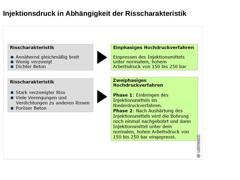

| (Bild: Injektionsdruck in Abhängigkeit der Risscharakteristik)

|

|

|

|

|

|

(Bild: Infiltration) |

Größere Wassereintritte bei Beton- und Stahlbetonschächten können durch Injektionen in Anlehnung an [DGEG86b] wie folgt abgedichtet werden: -

Verdämmen der Wasserzutritte mit einkomponentigem Polyurethanschaum

-

Injektion mit zweikomponentigem Polyurethanharz

-

Zweitinjektion mit zweikomponentigem Polyurethanharz.

|

|

|

| (Bild: Infiltration)

| |

Verdämmen der Wasserzutritte mit einkomponentigem Polyurethanschaum Durch das rasche Aufschäumen des Injektionsmittels bei Berührung mit Wasser entsteht eine geschlossenzellige Sperrschicht, die den weiteren Zustrom von Wasser vorübergehend unterbindet und damit ein unkontrolliertes Abfließen oder Ausspülen des nachfolgenden Injektionsmittels bis zum Ausreagieren seiner Komponenten verhindert. Bei nur schwach nässenden Feuchtstellen … |

|

|

| (Bild: Infiltration)

| |

Injektion mit zweikomponentigem Polyurethanharz Dabei werden die Hohlräume verfüllt und der vorher ggf. eingebrachte Polyurethanschaum komprimiert. Es entsteht ein weichelastisches Harz mit hoher Bruchdehnung, das die Wasserdurchtritte abdichtet und auch bei späteren Bewegungen des Bauwerkes, z.B. durch Temperatur- und Laständerungen, seine Abdichtungswirkung behält. |

|

|

| (Bild: Infiltration)

| |

Zweitinjektion mit zweikomponentigem Polyurethanharz An der Kontaktfläche Beton/Polyurethanharz kann bei der Injektion mit zweikomponentigem Polyurethanharz in Betonporen eingeschlossenes Wasser mit dem Polyurethan eine "Aufschäumungsreaktion" bewirken und dadurch örtlich die Haftung des Harzes am Beton beeinträchtigen, was u.U. eine Zweitinjektion erfordert. Dabei müssen örtlich Drücke bis 250 bar aufgebracht werden, die jedoch … |

|

|

|

|

| Wichtig: |

Die Durchführung der Injektion sowie hierfür maßgebende Vorkommnisse sollten in besonderen Protokollen festgehalten werden, z.B. sind zu protokollieren: - Rissbild und Lage des Risses im Bauwerk,

- Injektionsstellen (Anzahl der gesetzten Packer, Abstand innen),

- Beginn und Ende der Injektion je Injektionsstelle,

- aufgebrachte Injektionsdrücke,

- Art und Menge des eingebrachten Injektionsmittels,

- Bauwerks- und Lufttemperatur während der Injektion,

|

|

|

| | Wichtig:

Vom verarbeiteten Injektionsmittel ist täglich eine Rückstellprobe zu nehmen und mit dem Datum zu beschriften [Ruffe81] . |

|

|

|