|

Für den Eignungsnachweis müssen alle in der Tabelle „Zusammenstellung der Eigenschaften und Prüfungen für den Eignungsnachweis und zugehörige Regelwerke“ des Anhang A des DWA-A 143-3 aufgeführten Eigenschaften unter Berücksichtigung der dort angegebenen Normen und Regelwerke überprüft werden. Diese Prüfungen berücksichtigen u. a.: -

Eigenschaften und Beschreibung der Ausgangsstoffe,

-

Aufbau der gehärteten Schlauch-Liner,

-

Standsicherheit (mechanische …

|

|

(Bild: Icon Planung / Consulting) Bei der Planung von Schlauch-Liningmaßnahmen sind die im Arbeitsblatt DWA-A 143-1 dargestellten Grundlagen zu beachten. Die in der VOB Teil C (DIN 18326) gestellten Anforderungen sind zu berücksichtigen. Zur Überprüfung des aktuellen Ist-Zustandes des zu sanierenden Kanalabschnittes muss eine aktuelle optische Inspektion, z. B. nach den Vorgaben des Merkblattes DWA-M 149-2, vorliegen. Es ist zu prüfen, ob unter den … |

|

|

|

(Bild: Betriebliche Aspekte) Hydraulische Nachweise müssen z. B. nach dem Arbeitsblatt DWA-A 110 erbracht werden. Hierbei sind die Innendurchmesser der mit Schlauch-Lining sanierten Kanäle maßgeblich. Hinweise zu Mindestwanddicken und damit zu den Innendurchmessern gibt das Merkblatt DWA-M 144-3. Sofern bereits Kenntnisse über eine hydraulische Auslastung des zu sanierenden Systems bekannt sind, kann eine Minderung der Querschnittes durch geringe … |

|

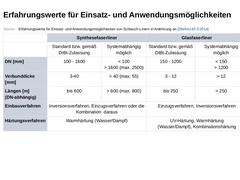

(Tabelle: Erfahrungswerte für Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten von Schlauch-Linern) |

|

|

|

|

|

(Bild: Innendruck (pi) bei anstehendem Grundwasser (pa) beim Aufstellen des imprägnierten Schlauches) Nach dem Einziehen des imprägnierten Schlauches erfolgt dessen Aufweitung und formschlüssiges Anpressen an die Kanalwandung entweder durch Luft- oder Wasserdruck. Der Innendruck muss dabei so gewählt werden, dass auch bei anstehendem Grundwasser der imprägnierte Schlauch sicher am Altkanal anliegt. Der Innendruck muss mindestens über dem eventuell … |

|

Als Aushärtung wird der Prozess der Harzpolymerisation verstanden, der durch Warmhärtung (Warmwasser oder Dampf) oder UV-Lichthärtung ausgelöst oder beschleunigt werden kann. Eine Kombination der Härtungstechniken ist möglich. Wichtig: Hinweis: Man kann nicht zu viel, wohl aber zu wenig härten! (Tabelle: Übersicht über die verschiedenen Aushärtungsverfahren, Beispiel UP- bzw. VE-Harze) |

|

|

|

|

|

Kennzeichnend für die Kombinationshärtung ist, dass bei der werksseitigen Imprägnierung der Schläuche dem Harzsystem neben den UV-Initiatoren auch Warmhärtungsinitiatoren (Peroxide) zugegeben werden. Die spätere Härtungsinitiierung erfolgt ausschließlich über UV-Strahlung. Die durch die UV-Härtung entstehende exotherme Wärme regt die Warmhärtungsinitiatoren an. Die Kombinationshärtung kann, wenn systembedingt notwendig, bei dickwandigen Lining-Schläuchen … |

|

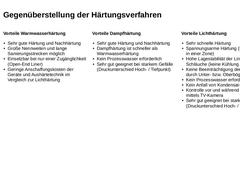

Vorteile Warmwasserhärtung -

Sehr gute Härtung und Nachhärtung

-

Große Nennweiten und lange Sanierungsstrecken möglich

-

Einsetzbar bei nur einer Zugänglichkeit (Open-End Liner)

-

Geringe Anschaffungskosten der Geräte und Aushärtetechnik im Vergleich zur Lichthärtung

Vorteile Dampfhärtung -

Sehr gute Härtung und Nachhärtung

-

Dampfhärtung ist schneller als Warmwasserhärtung

-

Kein Prozesswasser erforderlich

-

Sehr gut geeignet bei starkem Gefälle (Druckunterschied …

|

|

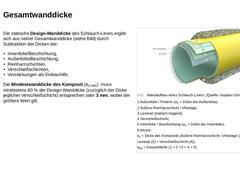

Die statische Design-Wanddicke des Schlauch-Liners ergibt sich aus seiner Gesamtwanddicke (siehe Bild) durch Subtraktion der Dicken der: -

Innenfolie/Beschichtung,

-

Außenfolie/Beschichtung,

-

Reinharzschichten,

-

Verschleißschichten,

-

Verstärkungen als Einbauhilfe.

Die Mindestwanddicke des Komposit (ec,min) muss mindestens 80 % der Design-Wanddicke (zuzüglich der Dicke jeglicher Verschleißschicht) entsprechen oder 3 mm, wobei der größere Wert gilt. |

|

Die Verschleißschicht ist die Innenschicht des Komposits mit einer definierten Dicke, die als Opferschicht für den voraussichtlichen Abrieb im Betrieb vorgesehen ist. Dementsprechend muss sie die Betriebssicherheit hinsichtlich physikalischer und chemischer Beständigkeit über die Nutzungsdauer gewährleisten. Daher ermittelt sich die mittlere Wanddicke des Komposit (ec,m) aus der Design-Wanddicke zuzüglich der Dicke jeglicher Verschleißschicht. Die … |

|

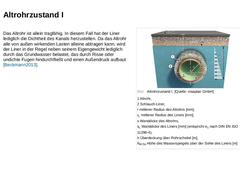

(Bild: Statik) Die statische Berechnung und Bemessung von Linern in Kanälen erfolgt auf Grundlage DWA-Arbeitsblatt A 143-2 „Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Lining- und Montageverfahren“. Die entscheidende Grundlage für die statische Berechnung von Linern ist der Zustand des Altrohres. Dieser muss festgelegt werden. Es gibt insgesamt drei Altrohrzustände: Der zu sanierende Kanal muss einem davon zugeordnet werden. … |

|

Das Altrohr ist allein tragfähig. In diesem Fall hat der Liner lediglich die Dichtheit des Kanals herzustellen. Da das Altrohr alle von außen wirkenden Lasten alleine abtragen kann, wird der Liner in der Regel neben seinem Eigengewicht lediglich durch das Grundwasser belastet, das durch Risse oder undichte Fugen hindurchfließt und einen Außendruck aufbaut [Beckmann2013]. |

|

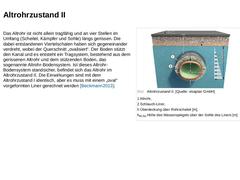

Das Altrohr ist nicht allein tragfähig und an vier Stellen im Umfang (Scheitel, Kämpfer und Sohle) längs gerissen. Die dabei entstandenen Viertelschalen haben sich gegeneinander verdreht, wobei der Querschnitt „ovalisiert“. Der Boden stützt den Kanal und es entsteht ein Tragsystem, bestehend aus dem gerissenen Altrohr und dem stützenden Boden, das sogenannte Altrohr-Bodensystem. Ist dieses Altrohr-Bodensystem standsicher, befindet sich das Altrohr … |

|

Dieser Altrohrzustand entspricht dem Altrohrzustand II mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Standsicherheit des Altrohr-Bodensystems nicht mehr nachweisbar ist. In diesem Fall hat der Liner nicht nur Grundwasserlasten zu tragen, sondern muss sich zumindest teilweise an der Aufnahme aller Einwirkungen wie Erdlasten, Verkehrslasten und Auflasten beteiligen. Im Vergleich zu den Altrohrzuständen I und II sind die Einwirkungen auf den Liner im … |

|

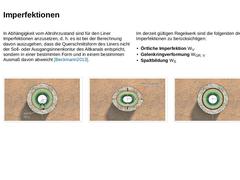

In Abhängigkeit vom Altrohrzustand sind für den Liner Imperfektionen anzusetzen, d. h. es ist bei der Berechnung davon auszugehen, dass die Querschnittsform des Liners nicht der Soll- oder Ausgangsinnenkontur des Altkanals entspricht, sondern in einer bestimmten Form und in einem bestimmten Ausmaß davon abweicht [Beckmann2013]. Im derzeit gültigen Regelwerk sind die folgenden drei Arten von Imperfektionen zu berücksichtigen: |

|

Die örtliche Imperfektion wv ist eine kurzwellige Beule und hat in statischer Hinsicht mehrere Aufgaben zu erfüllen. Erstens entsteht sie tatsächlich bei (insbesondere im Einbauzustand weichen) Schläuchen durch Buckel in der Wandung des Altkanals. Zweitens soll sie Schwankungen der Werkstoffeigenschaften im Liner abdecken und drittens ist sie eine rein rechnerische Hilfe, um das Beulen des Liners bei der Berechnung nach Theorie II. Ordnung tatsächlich … |

|

(Bild: Statik) Ein statischer Nachweis für den Schlauch-Liner ist gemäß Arbeitsblatt DWA-A 143-2 zu führen. Alle erforderlichen Parameter für den statischen Nachweis sind vom Planer festzulegen. (Bild: Belastung der sanierten Rohrleitung - Grundwasserlast) (Bild: Belastung der sanierten Rohrleitung - Verkehrslast) (Bild: Belastung der sanierten Rohrleitung - Bodenlast) (Bild: Belastung der sanierten Rohrleitung - Eigengewicht der Konstruktion) |

|

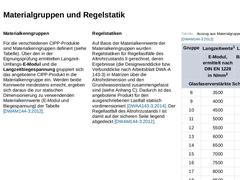

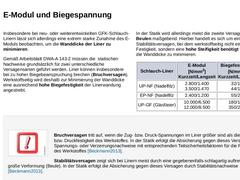

Materialkenngruppen Für die verschiedenen CIPP-Produkte sind Materialkenngruppen definiert (siehe Tabelle). Über den in der Eignungsprüfung ermittelten Langzeit-Umfangs-E-Modul und die Langzeitbiegespannung gruppiert sich das angebotene CIPP-Produkt in die Materialkenngruppe ein. Werden beide Kennwerte mindestens erreicht, ergeben sich daraus die zur statischen Dimensionierung zu verwendenden Materialkennwerte (E-Modul und Biegespannung) der Tabelle [… |

|

Insbesondere bei neu- oder weiterentwickelten GFK-Schlauch-Linern lässt sich allerdings eine extrem starke Zunahme des E-Moduls beobachten, um die Wanddicke der Liner zu minimieren. Gemäß Arbeitsblatt DWA-A 143-2 müssen die statischen Nachweise grundsätzlich für zwei unterschiedliche Versagensarten geführt werden. Liner können insbesondere bei zu hoher Biegebeanspruchung brechen (Bruchversagen). Werkstoffseitig wird deshalb zur Minimierung der Wanddicke … |

|

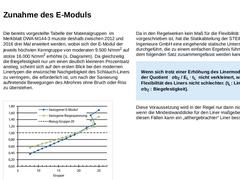

Die bereits vorgestellte Tabelle der Materialgruppen im Merkblatt DWA-M144-3 musste deshalb zwischen 2012 und 2016 drei Mal erweitert werden, wobei sich der E-Modul der jeweils höchsten Kenngruppe von moderaten 9.500 N/mm2 auf stolze 16.000 N/mm2 erhöhte (s. Diagramm). Da gleichzeitig die Biegefestigkeit nur um einen deutlich kleineren Prozentsatz anstieg, scheint sich auf den ersten Blick bei den modernen Linertypen die erwünschte Nachgiebigkeit … |