|

|

|

Das Gipsersatzverfahren ist für bindige Böden, nichtbindige Böden und Mischböden geeignet, in denen sich standfeste Gruben ausheben lassen. Besonders geeignet ist es dabei für grobkörnige Böden, in denen Prüfflüssigkeiten versickern würden, bspw. für Fein- bis Grobsande, Kies - Sand - Gemische, sandarme Kiese.

|

|

Die Geräte zur Vorbereitung der Prüfgrube und für die Bodenentnahme entsprechen dem Sandersatzverfahren. Zur Volumenbestimmung werden vor allem ein Tauchgefäß von rd. 10 l Fassungsvermögen mit Überlauf / Auffangvorrichtung sowie Stuckgips nach DIN 1168-1 [DIN1168-1] und DIN 1168-2 [DIN1168-2] benötigt.

Bestimmung des Volumens der Probe Die Versuchsdurchführung gliedert sich in folgende Arbeitsschritte: - Vorbereitung der Prüfgrube und Bodenentnahme analog …

|

|

Die Versuchsergebnisse der Ersatzverfahren werden entsprechend dem Ausstechzylinderverfahren (Abschnitt 4.1.1.1.3) ausgewertet und beurteilt.

|

|

Der große Aufwand für Verdichtungsprüfungen über Ermittlung des Verdichtungsgrades mit direkten Methoden hat zur Entwicklung sog. indirekter Prüfverfahren geführt. Die indirekten Verfahren ermöglichen durch Korrelation zwischen physikalischen Messgrößen und bodenmechanischen Kenngrößen Rückschlüsse auf den Untergrund bzw. seine Eigenschaften. Über die mechanischen Bodenwiderstände kann basierend auf Erfahrungswerten auf den zugehörigen Verdichtungsgrad … |

|

|

|

Statische Plattendruckversuche sind vergleichsweise schnell (Versuchsdauer rd. 45 Minuten einschl. Auf- und Abbau) und einfach ausführbar. Sie sind daher auch für eine systematische Kontrolle der Verdichtung geeignet, wenn eine entsprechende Kalibrierung (Bodenarten, Vergleichswerte, z.B. für die Proctordichte) für das jeweilige Verfüllmaterial erfolgt ist. Insbesondere bei Verdichtungskontrollen im Nachgang zu Baumaßnahmen ist es daher empfehlenswert, … |

|

| (Bild: Einuhrplattendruckgerät - Prinzip des Wägebalkens [FI-Röhre]) | | (Bild: Plattendruckgerät in Transportkoffern [FI-Röhre]) |

Mit dem statischen Plattendruckversuch erfolgt eine Probebelastung der fertig verdichteten Fläche. Es werden Spannungs - Setzungslinien ermittelt, mit deren Hilfe die Verformbarkeit und Tragfähigkeit und damit die Verdichtung des Bodens beurteilt werden können.

Neben dem Plattendruckgerät werden versuchstechnisch Kraftmesseinrichtungen, … |

|

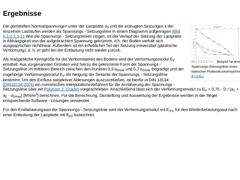

(Bild: Beispiel für eine Spannungs-Setzungslinie eines statischen Plattendruckversuches [FI-GBL]) Die gemittelten Normalspannungen unter der Lastplatte σ0 und die erzeugten Setzungen s der einzelnen Laststufen werden als Spannungs - Setzungslinie in einem Diagramm aufgetragen (Bild 4.1.2.1.3). Wie die Spannungs - Setzungslinien zeigen, ist der Verlauf der Setzung der Lastplatte in Abhängigkeit von der aufgebrachten Spannung gekrümmt, d.h. der Boden … |

|

Kriterien für die Qualität der Verdichtung sind der Verformungsmodul EV2 und der Verhältniswert EV2 / EV1. Der Verformungsmodul EV2 ist gegenüber dem Verformungsmodul EV1 weniger von oberflächlichen Auflockerungen und Austrocknungen beeinflusst. Der Verhältniswert EV2 / EV1 (max. 2,2 - 2,5) gibt quantitativ an, wie stark der Boden durch einen statischen Belastungszyklus noch nachverdichtet werden konnte. Ein relativ kleiner Verhältniswert ist gekennzeichnet … |

|

|

|

Der dynamische Plattendruckversuch mit Hilfe des sog. leichten Fallgewichtsgerätes ermöglicht unter der Voraussetzung eines gleichbleibenden Materials und korrelierender Untersuchungen eine einfache Prüfung in unterschiedlichen Verfüllhorizonten.

Der dynamische Plattendruckversuch ist einsetzbar auf Bodenschichten mit einem (Dynamischer Verformungsmodul) von EVD = 15 MN / m2 bis 70 MN / m2. Der dynamische Plattendruckversuch ist vorrangig geeignet … |

|

| (Bild: Dynamischer Plattendruckversuch - Leichtes Fallgewichtsgerät mit Transportwagen und Magnetplatte [FI-Röhre]) | | (Bild: Dynamisches Plattendruckgerät) | | (Bild: Dynamischer Plattendruckversuch - Eingeklinktes Fallgewicht kurz vor dem Belastungsstoß) |

Beim dynamischen Plattendruckversuch (Bild 4.1.2.2.2) (Bild 4.1.2.2.2) wird die runde, starre Stahl-Lastplatte mit einem Durchmesser von 300 mm nicht statisch sondern durch gedämpfte, elastische Stöße … |

|

Der dynamische Verformungsmodul EVD wird aus der gemittelten gemessenen Setzungsamplitude smax der Lastplatte und der maximalen Spannung σmax unter der (Ergebnisse - Dynamischer Plattendruckversuch) von 0,1 MN / m2 zu EVD = 0,75 · D · (σmax / smax) = 22,5 / (Ergebnisse - Dynamischer Plattendruckversuch) [MN / m2] berechnet. Die Ergebnisse sind in der Regel ohne Nachkommastelle anzugeben.

Außerdem kann das Verhältnis zwischen maximaler Setzung smax |

|

Aus dem dynamischen Verformungsmodul EVD kann indirekt auf den Verdichtungsgrad DPr und ersatzweise auf den statischen Verformungsmodul EV2 geschlossen und so die Einhaltung der (Anforderungswerte) geprüft werden.

Wenn keine anerkannten Erfahrungswerte vorliegen, erfordert der Einsatz des dynamischen Plattendruckversuchs vorausgehend eine Bestimmung von Korrelationswerten mit dem Verdichtungsgrad DPr bzw. dem statischen Verformungsmodul EV2.

In den … |

|

- Durchführung eines statischen Plattendruckversuchs (Abschnitt 4.1.2.1.1) in der Mitte des Leitungsgrabens nach Abschluss der Verdichtungsarbeiten

- Bestimmung des Wassergehaltes des Verfüllmaterials

- Durchführung von zwei dynamischen Plattendruckversuchen im Abstand von 30 cm

- Wiederholung an weiteren Stellen des Leitungsgrabens

- Korrelation der Mittelwerte der EV2-Werte und der EVD-Werte, vorausgesetzt, die Wassergehalte an den einzelnen Prüfstellen …

|

|

- Ermittlung des Verdichtungsgrades DPr mit direkten Methoden nach DIN 18125-2 [DIN18125-2:1999] durch Ausstechzylinderverfahren (Entnahme von 2 Ausstechzylindern) (Abschnitt 4.1.1.1.1) oder mittels Ersatzverfahren (Abschnitt 4.1.1.2)

- Durchführung von zwei dynamischen Plattendruckversuchen im Abstand von 30 cm

- Wiederholung an weiteren Stellen des Leitungsgrabens

- (Korrelation mit dem Verdichtungsgrad DPr) der Mittelwerte des Verdichtungsgrades DPr…

|

|

Anwendung Während horizontweise oder oberflächennah bevorzugt direkte Verfahren und statische bzw. dynamische Plattendruckversuche zur Verdichtungskontrolle verwendet werden, gelangen nach Abschluss der Arbeiten bevorzugt Sondierungen als indirekte Verfahren zur Anwendung.

Für eine Verdichtungskontrolle mittels Sondierungen sollten die Bodenarten der Verfüllmaterialien bekannt sein und entsprechende Vergleichswerte, z.B. für die Dichte / Proctordichte, … |

|

|

|

| (Bild: Schwere Rammsonde) | | (Bild: Einsatz der schweren Rammsonde) | | (Bild: Einsatz der leichten Rammsonde (DPL)) |

Das am meisten eingesetzte Verfahren ist die Rammsondierung. Die Rammsondierung, welche von der jeweiligen Geländeoberfläche eingesetzt wird, bietet den Vorteil, auch große Tiefen (je nach Gerät bis zu 40 m) prüfen zu können, sofern im aufgeschütteten Boden keine größeren Steine als Rammhindernisse vorkommen.

Es gelangen (Leichte Rammsonde), … |

|

Bei Rammsondierungen wird die verdickte Spitze des Sondiergestänges, d.h. die Sonde, durch einen sog. (Versuchsdurchführung - Rammsondierung) und gleichbleibender Fallhöhe möglichst kontinuierlich lotrecht in den Baugrund gerammt, wobei die Schlagzahl für eine bestimmte Eindringtiefe als Eindringwiderstand festgehalten wird (üblicherweise die Schlagzahl N10 je 10 cm Eindringtiefe für DPL, DPM und DPH). Zur Herabsetzung der Mantelreibung und Sicherstellung … |

|

Für jede Rammsondierung sind neben Feldaufzeichnungen das (Formblätter Rammsondierung) nach DIN EN ISO 22476-2 [DINENISO22476-2], Anhang A; und das (Formblätter Rammsondierung) nach Anhang B auszufüllen bzw. die Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringtiefe tiefenabhängig (Formblätter Rammsondierung) darzustellen.

Für die tiefenabhängige Darstellung der Anzahl der Schläge stellt der Leitfaden zur Eigenüberwachung des Güteschutz Kanalbau [Gütes05b] ein … |

|

Die Sondierergebnisse hängen neben der Tiefenlage (Oberflächeneinflüsse bis ca. 1 m Tiefe) jedoch erheblich von der (Geotechnische Einflüsse) (Gestängereibung!, insbesondere in kohäsiven Böden) und den Grundwasserverhältnissen ab. Grundwasser setzt - bei gleicher Lagerungsdichte - den Sondierwiderstand herab.

Die Sondierergebnisse können daher nicht direkt einem Verdichtungsgrad DPr zugeordnet werden. Insbesondere ist wegen des Porenwasserüberdrucks … |

|

|

|

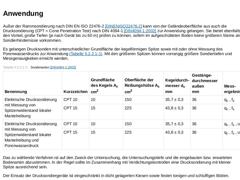

Außer der Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2 [DINENISO22476-2] kann von der Geländeoberfläche aus auch die Drucksondierung (CPT = Cone Penetration Test) nach DIN 4094-1 [DIN4094-1:2002] zur Anwendung gelangen. Sie bietet ebenfalls den Vorteil, große Tiefen (je nach Gerät bis zu 60 m) prüfen zu können, sofern im aufgeschütteten Boden keine größeren Steine als Sondierhindernisse vorkommen.

Es gelangen Drucksonden mit unterschiedlicher Grundfläche …

|