|

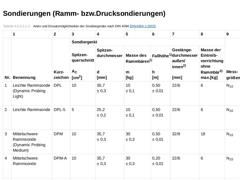

(Tabelle: Arten und Einsatzmöglichkeiten der Sondiergeräte nach DIN 4094 [DIN4094-1])

Nach DIN 4094 "Erkundung durch Sondierungen" [DIN4094-1:2002] bezeichnet der Begriff Sondierung "ein indirektes Baugrundaufschlussverfahren in Böden durch in der Regel lotrechtes Einbringen einer Sonde unter Messung von Kenngrößen des Eindringwiderstandes".

Man unterscheidet zwischen Ramm- (dynamische), Druck- (statische), Zug- Dreh- bzw. Flügelsondierungen [Reute92] [… |

|

Die heute üblichen punktförmigen Bohrungen und Sondierungen erfüllen nicht immer die Anforderungen, die der grabenlose Leitungsbau an die Baugrunderkundung stellt. Um im jeweiligen Anwendungsfall die richtige Verfahrenstechnik in bezug auf Bohrkopfausbildung, Ortsbruststützung, Bodenabförderung, Separation (Abschnitt 10.9.3) optimal auswählen zu können, sind detailliertere Baugrundangaben über den gesamten Trassenbereich nach DIN 18319 [DIN18319] …

|

|

Die Seismik ist die mit Abstand wichtigste und verbreitetste Methode der Explorationsgeophysik, mit der Lagerstätten (Öl, Gas, Kohle) erkundet werden, und liefert auch für den Ingenieur- und Umweltbereich wichtige Strukturinformationen.

In den seismischen Verfahren werden als Informationsträger elastische Wellen und Wellenfelder verwendet, die zu Bildern des Untergrundes aufgearbeitet werden können. Dadurch gelingt es, einen direkten Einblick in … |

|

(Bild: Beispiel für eine Durchführung der Reflexionsseismik zur Grundwassersuche [FI-DMTb])

Bei der Reflexionsseismik (Bild 4.5.2.2.2.1.1) werden die an der Oberfläche angeregten und an Grenzflächen reflektierten Wellen mit (relativ zur Zieltiefe) kurzen Quellentfernungen registriert. Das mit vielkanaligen, telemetrischen Apparaturen aufgezeichnete, meist sehr umfangreiche Datenmaterial lässt sich mit speziellen Computermethoden so aufarbeiten … |

|

(Bild: Beispiel für eine Durchführung der Refraktionsseismik zur Altlastenerkundung [FI-DMTb])

Bei der Refraktionsseismik (Bild 4.5.2.2.2.1.2) werden die Wellen in (relativ zur Zieltiefe) größerer Entfernung von der Quelle registriert. Dies bedingt, dass neben den Reflexionen aus dem Untergrund auch Wellen aufgezeichnet werden, die den schnellsten Laufweg zwischen Quelle und Empfängern benutzt haben und somit die Ersteinsätze in den seismischen … |

|

Die seismische Tomographie [Herbs98] [Spang91] liefert ein flächenhaftes Abbild von der Verteilung der Kompressions-Wellengeschwindigkeit und der Amplitudendämpfung und damit indirekt ein Abbild von der Verteilung gewisser Materialeigenschaften. Sie beruht auf der Beobachtung von mechanischen Erschütterungen, die künstlich oder bei Erdbeben natürlich entstehen. Voraussetzung für ihre Anwendung ist das Erstellen von Bohrungen im Bereich der Trasse, … |

|

Bei der Luftschallseismik, auch Oberflächen-wellenseismik genannt (Bild 4.5.2.2.2.1.4), werden die Bodenpartikel mittels Luftschall durch ein zeitlich in seiner Frequenz veränderliches Signal (Sweep) zu Schwingungen angeregt, wogegen bei Hämmern, Sprengmitteln etc. ein einziger Impuls die seismischen Wellen erzeugt.

Der Vorteil der Luftschallquelle gegenüber anderen seismischen Quellen liegt in ihrer Handhabbarkeit, Zerstörungsfreiheit und in der …

|

|

(Bild: Physikalisches Meßprinzip der Magnetik [Lenz97])

Das Magnetfeld der Erde wird an der Erdoberfläche sehr stark beeinflusst durch die obersten Schichten des Untergrundes. Im Anwendungsbereich der Ingenieurgeophysik sind dies nicht die Schichten selbst, sondern die in ihnen enthaltenen Strukturen, wie beispielsweise Eisenbestandteile, Bunker, Tanks, Träger, Rohrleitungen, Schrott, Fässer und Stahlbetonfundamente.

Häufig sind diese Eisenteile … |

|

Bei den Verfahren der elektromagnetischen Induktion (EMI) wird dem Untergrund über eine Spule ein Wechselfeld aufgeprägt, das dort ein Sekundärfeld induziert. Dieses überlagert sich wiederum mit dem Erregerfeld. Das daraus resultierende Feld wird mit einer Empfängerspule gemessen.

Der verwendete Frequenzbereich beim EMI-Verfahren reicht von etwa 10 Hz bis 2 MHz, die Spulenabstände variieren von wenigen Metern bis etwa 100 m. |

|

Bei den geoelektrischen Verfahren wird dem Untergrund über Elektroden ein schwacher Gleichstrom zugeführt. Mit Hilfe von Sonden wird das entstehende, stationäre Potentialfeld erfasst, das durch die Leitfähigkeitsverteilung im Untergrund beeinflusst wird.

Mit geeigneten Modellrechnungen lässt sich aus den Messwerten die Verteilung des wahren spezifischen Widerstandes im Untergrund unter dem Sondierungspunkt, entlang eines Profils oder in einem Schnittbild … |

|

|

(Bild: Schematische Darstellung des Georadarmessprinzips)

|

|

(Bild: Reflektiertes Signal einer Messung mittels eines Georadars als Einzelpunktdarstellung in Anlehnung an [FI-Trote] )

|

Beim Boden- oder Georadar (EMR - elektromagnetische Reflexion), englisch "Ground Penetrating Radar (GPR)", wird eine hochfrequente elektromagnetische Radiowelle von einer sogenannten Antenne impulsartig in den Boden eingetragen. Das Signal wird an Schichtgrenzen und …

|

|

|

(Bild: Seismische Vorauserkundung aus der Schildmaschine mit dem SSP-System im Lockergestein [FI-Herreb] - Prinzipskizze und Funktionsweise)

|

|

(Bild: Seismische Vorauserkundung aus der Schildmaschine mit dem SSP-System im Lockergestein [FI-Herreb] - Im Bohrkopf eingebaute Sensoren)

|

|

(Bild: Seismische Vorauserkundung aus der Schildmaschine mit dem SSP-System im Lockergestein [FI-Herreb] - Aufbereitete Grafik mit im Baugrund eingelagerten Steinen … |

|

|

Welche Erkundungs- und Untersuchungsmethoden im konkreten Anwendungsfall anzuwenden sind, sollte zwischen einem erfahrenen Fachingenieur und einem örtlich erfahrenen Baugrundsachverständigen ("Sachverständiger für Geotechnik" [DIN4020:1990]) mit detaillierter Kenntnis über den grabenlosen Leitungsbau vor Ausschreibung der geotechnischen Untersuchungen projektbezogen abgestimmt werden.

Die Baugrunduntersuchung liegt nicht im beliebigen Ermessen …

|

|

Die Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen sowie der durchgeführten Laboranalysen müssen durch den Baugrundsachverständigen besonders genau ermittelt und in einem geotechnischer Bericht beschrieben werden.

Der geotechnische Bericht, in der Praxis auch Baugrundbericht bzw. Baugrundgutachten genannt, ist nach DIN 4020 [DIN4020:2002] [DIN4020-1:2002], "die Zusammenfassung und Kommentierung der Ergebnisse aller geotechnischen Untersuchungen sowie …

|

|

Im Folgenden werden anhand zweier Beispiele (Abschnitt 4.5.2.5.1.1) (Abschnitt 4.5.2.5.1.2) des grabenlosen Leitungsbaus nach dem Prinzip des Rohrvortriebes [Zezsc99] die Schwierigkeiten bei der Interpretation von Erkundungen in Bezug auf den Baugrund aufgezeigt. Die Beispiele zeigen, dass teilweise trotz Einhaltung der Erkundung svorgaben nach DIN 4020 [DIN4020:1990] nicht vorhersehbare Schwierigkeiten auftreten können. |

|

(Bild: Geologischer Querschnitt durch den Damm [Zezsc99])

Für einen Rohrvortrieb unter einer in Dammlage verlaufenden Zechenbahn wurde mittels Sondierungen eine Erkundung beiderseits des Bahndammes durchgeführt. Danach waren im Vortriebsbereich bindige Böden zu erwarten. Der Grundwasserspiegel lag unter der Sohle der Start- und Zielschächte. Beim Auffahren des Vortriebes wurden nach rund 30 m grobe Kiese mit erheblichem Stein- und Blockanteil angetroffen, … |

|

(Bild: Geologischer Querschnitt durch den Bahndamm [Zezsc99])

Für einen Schmutzwasserkanal unter einer zweigleisigen Bahnstrecke war der ungesteuerte Vortrieb eines Stahlrohres DN/ID 500 mittels Horizontal-Pressbohrverfahren vorgesehen. Der Vortrieb lag in natürlichen rolligen und bindigen Böden. Bei der Herstellung im Schutze einer unzureichenden Wasserhaltung und wegen des schleifenden Schnittes (Bild 4.5.2.5.1.2) der bindigen und rolligen Böden … |

|

Bei unbemannt arbeitenden, nichtsteuerbaren Verfahren (Abschnitt 3.1) wird die Richtungsgenauigkeit der Bohrung und damit die Lagegenauigkeit der Leitung(en) durch die Baugrundverhältnisse (Einschlüsse, Schichtungen etc.), die Vortriebslänge, die exakte Ausrichtung der Bohranlage und, beim Vortrieb von Rohren durch Einpressen oder Einrammen, durch die sorgfältige Lagesicherung und Führung des ersten Rohrschusses sowie das winkelgerechte Anschließen … |

|

(Bild: Bodenverdrängung und -Verdichtung beim Einsatz eines Verdrängungshammers [Stein88b])

Beim Bodenverdrängungsverfahren wird von einem Startschacht aus ein Verdrängungskörper mit Kreisquerschnitt statisch oder dynamisch in den anstehenden Baugrund bis zum Zielschacht vorgetrieben. Dabei wird das Boden- bzw. Gesteinsmaterial nicht nach über Tage ausgetragen, sondern unter Verdichtung des angrenzenden Baugrundes in die unmittelbare Umgebung des … |

|

|

(Bild: Bodenverdrängungsverfahren - Verfahren mit Verdrängungshammer)

|

|

(Bild: Verdrängungshämmer unterschiedlichen Durchmessers (GRUNDOMAT) [FI-Tracta])

|

Das Verfahren mit Verdrängungshammer (VH) - in der Literatur auch Bodenverdrängungshammer, Erdverdrängungshammer, Boden(durchschlag)rakete, Erdrakete genannt - ist in Anlehnung an DIN EN 12889 [DINEN12889:2000] charakterisiert durch das Verdrängen des Bodens mit Hilfe von Rammenergie bei selbsttätigem …

|

|

| (Bild: Ausrichten eines Verdrängungshammers im Startschacht - Übersichtsskizze in Anlehnung an [Stein88b] [Bild: S&P GmbH]) | | (Bild: Ausrichten eines Verdrängungshammers im Startschacht - Auf Startlafette ausgerichteter Verdrängungshammer [FI-Tracta]) | | (Bild: Klemmkonus zum sofortigen Einziehen der Rohrleitung [Stein88b] [FI-Tracta]) | | (Bild: Einziehseil in Verbindung mit einer Klemmplatte zum Einziehen der Rohrleitung - Prinzipskizze [Stein88b] [… |

|

|

|

(Bild: Ausrüstung eines Verdrängungshammers am Beispiel des GRUNDOMAT [FI-Tracta])

|

|

(Bild: Prinzip des Verdrängungshammers mit festem Verdrängungskopf [FI-Tracta])

|

|

(Bild: Vortriebsprinzip des Verdrängungshammers mit längsverschieblichem Verdrängungskopf [FI-Tracta])

|

Zur Ausrüstung beim Verfahren mit Verdrängungshammer gehören (Bild 5.1.1.2) [FI-Tracta] : - Verdrängungshämmer mit Längen zwischen 0,9 m bis 2,2 m für Bohrlochdurchmesser von 45 mm …

|

|

Das Verfahren mit Verdrängungshammer ist aufgrund der einfachen Transportier- und Montierbarkeit der Bohranlage schnell und preiswert einzusetzen (s. Anhang A).

Der VH kann prinzipiell in trockenen oder erdfeuchten verdrängungsfähigen, homogenen Lockergesteinen der Bodenklassen L nach DIN 18319 [DIN18319] geradlinige Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 45 mm bis 180 mm und bei Verwendung von Aufweitungshülsen bis 300 mm herstellen. Der Einsatz …

|

|

Beim Verfahren mit Horizontalramme und geschlossenem vorderen Rohrende, nachfolgend in Kurzform als Horizontalramme mit geschlossenem Rohr bezeichnet, wird nach DIN EN 12889 [DINEN12889:2000] ein "geschlossener Stahlrohrstrang mit Hilfe von Rammenergie vorgetrieben. Der Boden wird durch das geschlossene Ende des Rohres verdrängt" (Bild 5.1.2).

Bei dieser Spezialanwendung der Rammtechnik wird als Horizontalramme ein Verdrängungshammer entsprechend …

|

|

Nach Ausrichtung und Sicherung des Vortriebsrohres mit konisch geformter Stahlrohrspitze gegen vertikales und horizontales Ausweichen im Startschacht, wird die Horizontalramme unter Zuhilfenahme eines so genannten Schlagkegels in das hintere Ende des Stahlrohres bis zum Kraftschluss eingerammt und der eigentliche Vortrieb gestartet. Nach dem Vortrieb des ersten Stahlrohres (Länge bis zu 6 m) in den Baugrund, werden die Horizontalramme durch Rückwärtsschaltung … |