|

(Bild: Funktionsprinzip einer einfachen Mischanlage für homogene, kolloidal aufgeschlossene Suspensionen [FI-MAT]) Die Herstellung und Zubereitung der Spülungen erfolgen manuell, halb- oder vollautomatisch (computergesteuert) in einer Mischanlage (Bild 10.8.1). Hier wird der Spülungsgrundstoff (Wasser) mit den Zusatzstoffen (Bentonit, Polymere etc.) vermischt.

Die Zusammensetzung, d.h. die Einstellung der Spülung ("Rezeptur"), erfolgt in Abhängigkeit … |

|

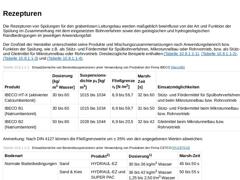

Die Rezepturen von Spülungen für den grabenlosen Leitungsbau werden maßgeblich beeinflusst von der Art und Funktion der Spülung im Zusammenhang mit dem eingesetzten Bohrverfahren sowie den geologischen und hydrogeologischen Randbedingungen im jeweiligen Anwendungsfall.

Der Großteil der Hersteller unterscheidet seine Produkte und Mischungszusammensetzungen nach Anwendungsbereich bzw. Funktion der Spülung, wie z.B. als Stütz- und Fördermittel für …

|

|

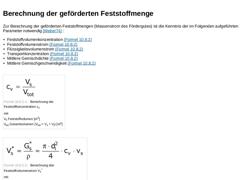

Zur Berechnung der geförderten Feststoffmengen (Massenstrom des Fördergutes) ist die Kenntnis der im Folgenden aufgeführten Parameter notwendig [Weber74] : - Feststoffvolumenkonzentration (Formel 10.8.2)

- Feststoffvolumenstrom (Formel 10.8.2)

- Flüssigkeitsvolumenstrom (Formel 10.8.2)

- Transportkonzentration (Formel 10.8.2)

- Mittlere Gemischdichte (Formel 10.8.2)

- Mittlere Gemischgeschwindigkeit (Formel 10.8.2)

(Formel: Berechnung der Feststoffkonzentration … |

|

(Bild: Austragsvermögen von Bohrspülungen unterschiedlicher Konsistenz für Modellbohrklein (6,4 x 4,3 x 3,2 mm) im Ringraum bei ruhendem Gestänge und vertikalem Bohrverlauf [Gray80])

Neben den spezifischen Eigenschaften des Fördermittels, wie z.B. Dichte ρ, Viskosität η und Fließgrenze τF (Tabelle 10.2), hat die Fließgeschwindigkeit einen bedeutenden Einfluss auf den Austrag des Bohrkleins nach über Tage.

Bild 10.8.3 zeigt das Austragsvermögen … |

|

Die anfallenden Spülungsmengen sollten bei Planung und Vorbereitung einer Vortriebsmaßnahme möglichst genau vorausberechnet bzw. auf Grund von Praxiserfahrungen bestimmt werden. Bei nicht hinreichender Dimensionierung der Aufbereitungsanlage bestimmt diese die Vortriebsleistung und nicht die Vortriebs-/ Schildmaschine. |

|

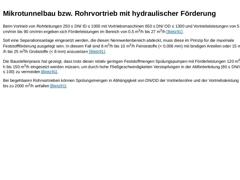

Beim Vortrieb von Rohrleitungen 250 ≤ DN/ ID ≤ 1000 mit Vortriebsmaschinen 650 ≤ DN/ OD ≤ 1300 und Vortriebsleistungen von 5 cm/min bis 90 cm/min ergeben sich Förderleistungen im Bereich von 0,5 m3/h bis 27 m3/h [Bietz91].

Soll eine Separationsanlage eingesetzt werden, die diesen Nennweitenbereich abdeckt, muss diese im Prinzip für die maximale Feststoffförderung ausgelegt sein. In diesem Fall sind 8 m3/h bis 10 m3/h Feinststoffe (< 0,006 mm) mit … |

|

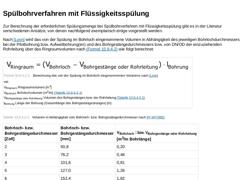

Zur Berechnung der erforderlichen Spülungsmenge bei Spülbohrverfahren mit Flüssigkeitsspülung gibt es in der Literatur verschiedenen Ansätze, von denen nachfolgend exemplarisch einige vorgestellt werden.

Nach [Lyon] wird das von der Spülung im Bohrloch eingenommene Volumen in Abhängigkeit des jeweiligen Bohrlochdurchmessers bei der Pilotbohrung bzw. Aufweitbohrung(en) und des Bohrgestängedurchmessers bzw. von DN/OD der einzuziehenden Rohrleitung … |

|

Wesentliche Aspekte, welche die Wirtschaftlichkeit einer hydraulischen Fördereinrichtung mitbestimmen, sind die Art und der Umfang der erforderlichen Separation bzw. Aufbereitung des geförderten Feststoff-Flüssigkeits-Gemisches.

Die Separation dient der Trennung der Bestandteile Feststoff und Flüssigkeit, um zum einen das Spülmittel erneut dem Förderkreislauf zur Verfügung zu stellen und zum anderen den gewonnenen Feststoff (Bohrklein) deponierbar … |

|

(Bild: Entsorgung des Feststoff-Flüssigkeitsgemisches als Dünger auf landwirtschaftlichen Nutzflächen [FI-Tracta])

Das Abpumpen und Abtransportieren unbrauchbar gewordener Spülungen und kostengünstige Entsorgen in die Kanalisation, auf Deponien oder landwirtschaftlichen Nutzflächen (Bild 10.9.1) wurde in der Vergangenheit häufig praktiziert.

Das wachsende Umweltbewusstsein der Bevölkerung und insbesondere die Diskussion im Jahre 1999 um die Umweltverträglichkeit … |

|

(Bild: Separation des Bohrkleins durch hintereinander geschaltete Absetzbecken) Die einfachste und wirtschaftlichste Methode zur Abtrennung fester Stoffe aus der flüssigen Phase ist die Absetztechnik. Bei diesem Verfahren werden die mit Bohrklein angereicherten Spülungen in als Absetzbecken fungierende ausgehobene Gruben oder transportierbare Behälter (z.B. Stahlcontainer) geleitet, wo die Feststoffe aussedimentieren (Bild 10.9.2). Die gereinigte … |

|

In allen Fällen, bei denen Spülungen auf der Basis von Bentonit verwendet werden, ist eine Separationsanlage zur Reinigung und Rückgewinnung der Bentonitsuspension und zur Entwässerung des Bohrkleins erforderlich, um dessen Deponierfähigkeit zu erreichen.

Die Trennung der Feststoffpartikel vom Spülmittel erfolgt bei einer Separationsanlage mehrstufig entsprechend den anfallenden Kornfraktionen des Bohrkleins, z.B. durch: -

Grobtrennung durch Siebung (…

|

|

|

(Bild: Ausführungsvarianten von Nass-Klassiersieben [FI-Derri] - Nass-Klassiersieb in Doppeldeckbauweise (Multifeed-Sieb Typ K))

|

|

(Bild: Ausführungsvarianten von Nass-Klassiersieben [FI-Derri] - Nass-Klassiersieb in Einfachbauweise)

|

|

(Bild: Siebbelagvarianten [FI-Derri] - Kunststoffsieb aus Polyurethan)

|

|

(Bild: Siebbelagvarianten [FI-Derri] - Edelstahlsieb in Pyramidenform)

|

In der ersten Separationsstufe (Grobtrennung) wird die mit Bohrklein …

|

|

| | | (Bild: Hydrozyklon - Ansicht [FI-Derri]) |

In der zweiten Separationsstufe (Mitteltrennung) wird die in der ersten Stufe von Siebkornanteilen (2-6 mm) getrennte Suspension mittels Hydrozyklonen weiter gereinigt.

Im Prinzip ist ein Hydrozyklon (Abschnitt 10.9.3.2) (Bild 10.9.3.2) eine Vollmantel-Zentrifuge von schlanker Bauart, bei der sich das Rohr nicht bewegt. Die Suspensionstrübe wird unter Druck durch Düsen dem konischen Behälter tangential zugeführt … |

|

In der dritten Separationsstufe wird die Suspensionstrübe von Feinstoffen getrennt, d.h. von Ton im Korngrößenbereich < 0,002 mm.

Da die Korngrößenverteilung der Feinstoffe die des Bentonits überdeckt, weisen die abgeschiedenen Bestandteile noch u.U. beträchtliche Restanteile an Bentonit auf [Arnol93] [FI-AKW] [Schri01].

Das Spektrum der in dieser Separationsstufe eingesetzten Technik erstreckt sich von Zentrifugen bis hin zu Filterpressen. |

|

Die grundsätzliche Auslegung von Separationsanlagen und die Dimensionierung der einzelnen Separationsstufen werden im wesentlichen durch den anstehenden Baugrund, die spezifischen Randbedingungen auf der Baustelle, den Durchmesser der aufzufahrenden Leitung und von wirtschaftlichen Überlegungen hinsichtlich der Durchflussmengen bestimmt (Tabelle 10.9.3.4). (Tabelle: Einfluss bautechnischer und geologischer Randbedingungen auf die Ausführung und Dimensionierung … |

|

Das besondere Merkmal der steuerbaren Verfahren des grabenlosen Leitungsbaus auf der Basis des Rohrvortriebes ist es, dass der gesamte Rohrstrang in Form einer Gelenkkette der Vortriebsmaschine/Schildmaschine bzw. das flexible Bohrgestänge dem Bohr- oder Verdrängungskopf folgen muss. Damit wird der Weg derselben zwangsläufig auch zur Trasse und Gradiente der endgültigen Leitung. Dies bedeutet, dass alle Abweichungen von der Solllage nahezu unverändert …

|

|

Zur Erzielung einer Richtungsänderung des Bohr- oder Verdrängungskopfes sowie der Vortriebs-/Schildmaschine bei ungewollten Abweichungen von der Solllage bzw. bei gewünschter Kurvenfahrt (gekrümmter Linienführung) kommen gegenwärtig in der Regel maschinenabhängig folgende Varianten zum Einsatz: - Einseitig abgeschrägter und mit einem torsionssteifen Bohrgestängestrang festverbundener Verdrängungs- bzw. Bohrkopf (Bild 11.1) (Bild 11.1) (Bild 11.1) (Bild …

|

|

Voraussetzung für das Einleiten von Steuerbewegungen ist die Kenntnis der Lage (3 Lagekoordinaten x, y und z) und Richtung (3 Richtungen) der Vortriebs-/Schildmaschine bzw. des Bohr- oder Verdrängungskopfes im dreidimensionalen Raum [Sachs95].

Die 3-D-Koordinaten beschreiben die augenblickliche Ist-Position im Raum (Lage).

Die Richtungsdaten - Neigungs- oder Nickwinkel (Vertikalwinkel zwischen Schildachse und theoretischer Rohrachse),

- Gierwinkel (…

|

|

Die zur Lage- und Richtungsbestimmung eingesetzten Messgeräte lassen sich wie folgt unterteilen: - optische Messgeräte (vertikale und horizontale Abweichung) (Abschnitt 11.2.2)

- Kreisel (horizontale Abweichung) (Abschnitt 11.2.3)

- Schlauchwaage (relative Höhe) (Abschnitt 11.2.4)

- Inklinometer, mechanisches Pendel (Neigung und Verrollung) (Abschnitt 11.2.5)

- Distanzmesser zur Streckenmessung (Vortriebsfortschritt) (Abschnitt 11.2.6)

|

|

In der Ingenieurvermessung allgemein, aber auch beim grabenlosen Leitungsbau auf der Basis des Prinzips des Rohrvortriebs werden die Horizontal- oder Lagemessungen sowie die Vertikal- oder Höhenmessungen vornehmlich mit optischen Geräten durchgeführt. Folgende Messinstrumente bzw. -geräte kommen dabei zum Einsatz: - Theodolit (Abschnitt 11.2.2.1)

- Richtlaser (Abschnitt 11.2.2.2)

- Lasertheodolit (Abschnitt 11.2.2.3)

|

|

Der Theodolit ist ein Instrument zum Messen von Horizontal- und Vertikalwinkeln (Bild 11.2.2.1). Seine Hauptbestandteile sind der um die vertikale Stehachse drehbare Oberbau mit dem vertikalen Teilkreis, dem um eine horizontale Kippachse drehbaren Zielfernrohr, dem Unterbau mit dem Horizontalkreis sowie Einrichtungen zum Ablesen der Kreiseinteilungen, zur Horizontierung (gleich Vertikalstellen der Stehachse) und zum Zentrieren [Deuml80] [Kahme97]. |

|

Laserstrahlen sind sichtbare, einfarbige, stark gebündelte und kohärente Lichtstrahlen.

Kohärenz bedeutet, dass die einzelnen Lichtwellen in einer festen Phasenbeziehung im Gleichtakt schwingen.

Laser heißt "Light amplification by stimulated emission of radiation" (Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission), wobei dieser Begriff inzwischen für das gesamte, den Laserstrahl erzeugende Gerät, benutzt wird.

Die Erfindung des Lasers (Maiman … |

|

(Bild: Lasertheodolit (PENTAX ETH-120 F) [FI-Penta] [FI-GeoFe])

Die Kopplung eines Richtlasers mit einem Theodolit ergibt den Lasertheodolit (Bild 11.2.2.3) [Henne93]. In diesem Fall ersetzt der Laserstrahl den optischen Strahl. Er wird durch das Fernrohr des Theodolits geleitet und projiziert den Lichtfleck auf die Zieltafel.

Mit dem Lasertheodolit können Richtungen im Raum angegeben werden, auch ist durch Drehen des Theodolits um die Stehachse … |

|

"Als Kreisel wird allgemein jeder starre Köper bezeichnet, der eine beliebige Drehbewegung ausführt. Fundamentale Merkmale sind sein Beharrungsvermögen (die Trägheit) und seine Präzession (die Verschwenkung auf Grund eines auf seine Rotationsachse einwirkenden äußeren Moments). Nach den Bewegungsmöglichkeiten um alle drei Achsen, um zwei Achsen oder nur eine Achse unterscheidet man Kreisel mit drei oder zwei Freiheitsgraden oder einem Freiheitsgrad" […

|

|

Eines der Geräte zur hydrostatischen Höhenmessung ist die Schlauchwaage.

Das Messprinzip beruht auf der physikalischen Eigenschaft von Flüssigkeiten, in verbundenen Gefäßen beliebigen Querschnittes stets den gleichen Flüssigkeitsstand einzunehmen (kommunizierende Röhren).

Im einfachsten Fall befindet sich ein Ende der Schlauchwaage am Messort (gegebenenfalls in einer Sonde, die z. B. auch durch ein Rohr bewegt werden kann) und am anderen Ende des … |