|

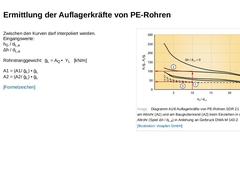

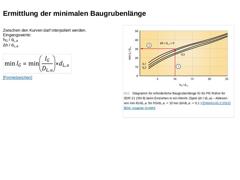

Zwischen den Kurven darf interpoliert werden.

Eingangswerte:

hG / dL,a

Δh / dL,a Rohrstranggewicht: ḡL = AQ • YL [kN/m] A1 = (A1/ ḡL) • ḡL

A2 = (A2/ ḡL) • ḡL (Tabelle: Formelzeichen) (Bild: Diagramm A1/6 Auflagerkräfte von PE-Rohren SDR 21 (SN 8) am Altrohr (A1) und am Baugrubenrand (A2)) |

|

Zulässige Zugkraft beim Einziehen von Rohren aus PE-HD und PP.

(Tabelle: Maximal zulässige Zugkräfte für Rohre aus PE 100) (Tabelle: Maximal zulässige Zugkräfte für Rohre aus PE 80) |

|

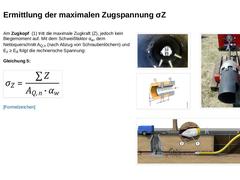

Am Zugkopf (1) tritt die maximale Zugkraft (Z), jedoch kein Biegemoment auf. Mit dem Schweißfaktor αw, dem Nettoquerschnitt AQ,n (nach Abzug von Schraubenlöchern) und Ez ≥ Ed folgt die rechnerische Spannung: Gleichung 5: (Formel: Ermittlung der maximalen Zugspannung σZ) (Tabelle: Formelzeichen) (Bild: Zugkopf mit Bolzenverbindung von innen) (Bild: Zugkopf mit Bolzenverbindung in Anlehnung an [FI-Hoech] [Koch85] [Bild: S&P GmbH]) (Bild: Zugkopf mit Bolzenverbindung … |

|

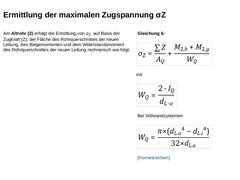

Am Altrohr (2) erfolgt die Ermittlung von σZ auf Basis der Zugkraft (Z), der Fläche des Rohrquerschnittes der neuen Leitung, den Biegemomenten und dem Widerstandsmoment des Rohrquerschnittes der neuen Leitung rechnerisch wie folgt:

Gleichung 6: (Formel: Ermittlung der maximalen Zugspannung σZ Am Altrohr) mit (Formel: Wq) Bei Vollwandsystemen (Formel: Wq bei vollwandsystemen) (Tabelle: Formelzeichen) |

|

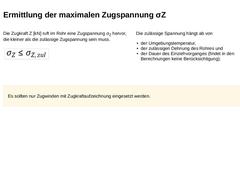

Die Zugkraft Z [kN] ruft im Rohr eine Zugspannung σZ hervor, die kleiner als die zulässige Zugspannung sein muss. (Formel: Rohr Zugspannung σZ)

Die zulässige Spannung hängt ab von - der Umgebungstemperatur,

- der zulässigen Dehnung des Rohres und

- der Dauer des Einziehvorganges (findet in den Berechnungen keine Berücksichtigung).

Es sollten nur Zugwinden mit Zugkraftaufzeichnung eingesetzt werden. |

|

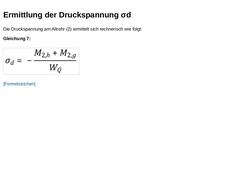

Die Druckspannung am Altrohr (2) ermittelt sich rechnerisch wie folgt: Gleichung 7: (Formel: Die Druckspannung am Altrohr) (Tabelle: Formelzeichen) |

|

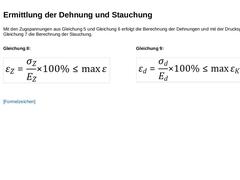

Mit den Zugspannungen aus Gleichung 5 und Gleichung 6 erfolgt die Berechnung der Dehnungen und mit der Druckspannung aus Gleichung 7 die Berechnung der Stauchung. Gleichung 8: (Formel: Berechnung der Stauchung εz) Gleichung 9: (Formel: Berechnung der Stauchung εd) (Tabelle: Formelzeichen)

|

|

Unter Berücksichtigung evtl. später im Betrieb auftretender axialer Dehnungen infolge Innendruckes bei nicht verdämmten Druckrohren bzw. Biegedehnungen bei gekrümmten Leitungen, sollte die Dehnung εz während des Einziehens einen Wert von 2,0 % nicht übersteigen. Lässt man beim Ziehen eine Dehnung von 2 % zu, so beträgt die zulässige Dehnung durch das Biegen im Bereich der Krümmungen noch etwa 1 bis 2 %. |

|

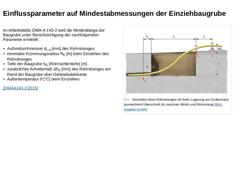

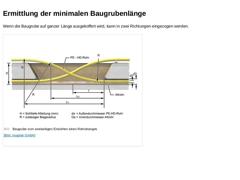

Im Arbeitsblatts DWA-A 143-2 wird die Mindestlänge der Baugrube unter Berücksichtigung der nachfolgenden Parameter ermittelt: -

Außendurchmesser dL,a [mm] des Rohrstranges

-

minimaler Krümmungsradius RK [m] beim Einziehen des Rohrstranges

-

Tiefe der Baugrube hG (Rohrsohlentiefe) [m]

-

zusätzliches Anhebemaß Δh3 [mm] des Rohrstranges am Rand der Baugrube über Geländeoberkante

-

Außentemperatur ϑ [°C] beim Einziehen

[DWAA143-2:2015] (Bild: Einziehen eines … |

|

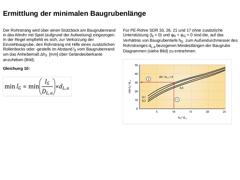

Der Rohrstrang wird über einen Stützbock am Baugrubenrand in das Altrohr mit Spiel (aufgrund der Aufweitung) eingezogen. In der Regel empfiehlt es sich, zur Verkürzung der Einziehbaugrube, den Rohrstrang mit Hilfe eines zusätzlichen Rollenbocks oder -gestells im Abstand l3 vom Baugrubenrand um das Anhebemaß Δh3 [mm] über Geländeoberkante anzuheben (Bild). Gleichung 10: (Formel: minlG)

Für PE-Rohre SDR 33, 26, 21 und 17 ohne zusätzliche Unterstützung (… |

|

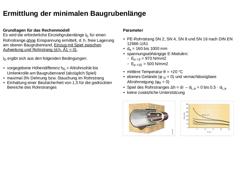

Grundlagen für das Rechenmodell

Es wird die erforderliche Einziehgrubenlänge lG für einen Rohrstrange ohne Einspannung ermittelt, d. h. freie Lagerung am oberen Baugrubenrand, Einzug mit Spiel zwischen Aufweitung und Rohrstrang (d.h. Ᾱ1 = 0). lG ergibt sich aus den folgenden Bedingungen: -

vorgegebene Höhendifferenz hG = Altrohrsohle bis Umlenkrolle am Baugrubenrand (abzüglich Spiel)

-

maximal 3% Dehnung bzw. Stauchung im Rohrstrang

-

Einhaltung einer …

|

|

Zwischen den Kurven darf interpoliert werden.

Eingangswerte:

hG / dL,a

Δh / dL,a (Formel: minlG) (Tabelle: Formelzeichen) (Bild: Diagramm für erforderliche Baugrubenlänge lG für PE-Rohre für SDR 21 (SN 8) beim Einziehen in ein Altrohr (Spiel Δh / dL,a)) |

|

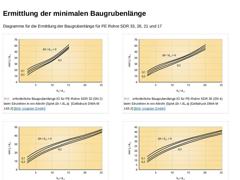

Diagramme für die Ermittlung der Baugrubenlänge für PE Rohre SDR 33, 26, 21 und 17 (Bild: erforderliche Baugrubenlänge lG für PE-Rohre SDR 33 (SN 2) beim Einziehen in ein Altrohr (Spiel Δh / dL,a) [Gelbdruck DWA-M 143-2]) (Bild: erforderliche Baugrubenlänge lG für PE-Rohre SDR 26 (SN 4) beim Einziehen in ein Altrohr (Spiel Δh / dL,a) [Gelbdruck DWA-M 143-2]) (Bild: erforderliche Baugrubenlänge lG für PE-Rohre SDR 21 (SN 8) beim Einziehen in ein Altrohr (… |

|

Wenn die Baugrube auf ganzer Länge ausgekoffert wird, kann in zwei Richtungen eingezogen werden. (Bild: Baugrube zum zweiseitigen Einziehen eines Rohrstranges) |

|

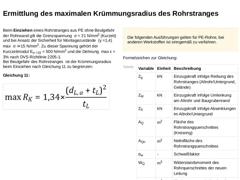

Beim Einziehen eines Rohrstranges aus PE ohne Beulgefahr der Rohrwand gilt die Grenzspannung σ = 21 N/mm2 (Kurzeit) und bei Ansatz der Sicherheit für Montagezustände (γ =1,4) max σ ≅15 N/mm2. Zu dieser Spannung gehört der Kurzzeitmodul Eσ =15 = 500 N/mm2 und die Dehnung max ε = 3% nach DVS-Richtlinie 2205-1.

Bei Beulgefahr des Rohrstranges ist der Krümmungsradius beim Einziehen nach Gleichung 11 zu begrenzen: Gleichung 11: (Formel: Krümmungsradius … |

|

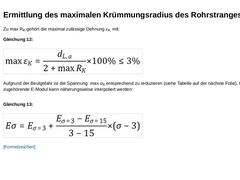

Zu max RK gehört die maximal zulässige Dehnung εK, mit: Gleichung 12: (Formel: die maximal zulässige Dehnung εK) Aufgrund der Beulgefahr ist die Spannung max σK entsprechend zu reduzieren (siehe Tabelle auf der nächste Folie). Der zugehörende E-Modul kann näherungsweise interpoliert werden:

Gleichung 13: (Formel: E-Modul) |

|

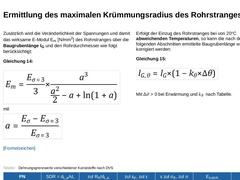

Zusätzlich wird die Veränderlichkeit der Spannungen und damit das wirksame E-Modul Em [N/mm2] des Rohrstranges über die Baugrubenlänge lG und den Rohrdurchmesser wie folgt berücksichtigt: Gleichung 14: (Formel: E Modul Em N mm2)

mit (Formel: a von EModul Em Gleichung) Erfolgt der Einzug des Rohrstranges bei von 20°C abweichenden Temperaturen, so kann die nach den folgenden Abschnitten ermittelte Baugrubenlänge wie folgt korrigiert werden: Gleichung 15: |

|

Bei einer längeren Unterbrechung des Einziehvorgangs muss der Rohrstrang in der Einziehbaugrube so gesichert werden, dass die maximal zulässigen Biegeradien nicht unterschritten werden.

|

|

Herzlichen Glückwunsch! Hiermit haben Sie die vorliegende Lektion erfolgreich beendet. Im Anschluss haben Sie nun die Möglichkeit, das neu erlangte Wissen mithilfe eines interaktiven Fragebogens selbstverantwortlich zu überprüfen. Natürlich können Sie außerdem nach wie vor zu einem beliebigen Punkt in den vergangenen Lektionen zurücknavigieren, um das eine oder andere Thema oder Detail erneut anzuschauen. Bleiben Sie neugierig! |

|

Gegenstand dieser Lektion sind die Parameter, die beim Einziehen des Rohrstrangs berücksichtigt werden müssen. Neben einer grundsätzlichen Beschreibung des Erneuerungsverfahrens stehen daher die Bedeutung von Zugkräften, Biegeradien und die Dimensionierung der Baugrube im Mittelpunkt. Nach Abschluss der Lektion verfügen Sie über fundierte Kenntnisse bezüglich: - maximal zulässigen Zugkräften;

- Dehnungen und Stauchungen des Produktrohres durch den Einziehvorgang;

- Ermittlung der minimalen Baugrubenlänge und

- erforderlichen Werkstoffeigenschaften von Kunststoffrohren.

|

|

|

|

|

(Bild: Arbeitsschritte beim bergmännischen Stollenvortrieb mit Stahlverzug) |

|

Ist der Boden an der Ortsbrust bis zur Sohle abgebaut, wird der Ausbaubogen gesetzt und mittels Drucksteife horizontal ausgesteift. |

|

|

|

(Bild: Arbeitsschritte beim bergmännischen Stollenvortrieb mit Stahlverzug (S&P)) |

|

Im nächsten Schritt wird der Stahlverzug in seine endgültige Position vorgetrieben und die Ortsbrust vom First ausgehend in Richtung der Sohle abgebaut. |

|

|

|

(Bild: Arbeitsschritte beim bergmännischen Stollenvortrieb mit Stahlverzug) |

|

Ist der Boden an der Ortsbrust bis zur Sohle abgebaut, wird der nächste Ausbaubogen gesetzt und ebenfalls mittels Drucksteife horizontal ausgesteift.

Diese vorgenannten Vorgänge wiederholen sich bis zur Fertigstellung des Stollens. |

|

|

|

(Bild: Arbeitsschritte beim bergmännischen Stollenvortrieb (zu erneuernder Kanal nicht dargestellt)) |

|

Zu Beginn eines Ausbauzyklus ist die Ortsbrust vorgebaut. Die einzelnen Hölzer zur Sicherung der Ortsbrust sind über ein Mittelholz abgestützt. |

|