|

Bei Bodenverdrängungsverfahren, die mit Überschnitt ausgeführt werden, erfolgt die Unterteilung der Berechnung nach bindigen (Abschnitt 14.6.2.1.1) und nicht-bindigen Böden (Abschnitt 14.6.2.1.2). |

|

Beim Vortrieb in bindigen Böden muss davon ausgegangen werden, dass sich der Überschnitt durch Konsolidierung und Kriechvorgänge im Boden wieder schließt, so dass er bei der Berechnung der Rohrbelastung nicht berücksichtigt werden darf.

Die Ermittlung der Belastung quer zur Rohrachse erfolgt in diesem Fall analog Abschnitt 14.6.1.1. Als Maß der Hohlraumaufweitung, d.h. der Bodenverdrängung, ist der Außenradius bzw. Außendurchmesser des Rohres einzusetzen. |

|

(Bild: Ausbildung von Bruchkörpern im Boden bei Bodenverdrängungsverfahren mit Überschnitt in nichtbindigen Böden [Falk97b])

In diesem Anwendungsfall gelten die Lastannahmen nach ATV-A 161 [ATVA161]. Bei biegeweichen Rohren bzw. Rohrwerkstoffen, wie Kunststoff oder Stahl, kann von einer Erhöhung des Bettungsreaktionsdruckes infolge der Verdichtung des Bodens in der unmittelbaren Rohrumgebung mit der Folge einer Erhöhung der Bodensteifigkeit ausgegangen … |

|

Aufgrund des Überschnittes ist der aufgefahrene Hohlraum in vielen Fällen im Bauzustand standsicher, so dass die eingezogene, eingeschobene oder eingepresste Rohrleitung zunächst keine Belastung erfährt. Diese temporäre Standsicherheit wird bei bodenverdrängenden Verfahren im Vergleich zu Bodenentnahmeverfahren begünstigt durch: - die Verdichtung des Bodens in der Rohrumgebung und der dadurch bedingten Verbesserung der Bodeneigenschaften.

- den durch …

|

|

Nach DIN V ENV 1998-1-1 [DINENV1998-1-1] sollen Bauwerke so entworfen, bemessen und konstruiert werden, dass bei Erdbeben: - menschliches Leben geschützt ist.

- Schäden begrenzt bleiben.

- wichtige Bauwerke zum Schutz der Öffentlichkeit und zur Minderung von Folgeschäden funktionstüchtig bleiben.

Aufgrund des Zufallscharakters der seismischen Einwirkungen und der begrenzten finanziellen und technischen Möglichkeiten zur generellen erdbebensicheren Planung …

|

|

Durch die Erdbebenerregung wird im Boden Energie durch Wellen übertragen. Es entstehen Partikelbewegungen und damit Verformungen im Boden, die ihrerseits wieder Verformungen und Spannungen in der Rohrleitung hervorrufen und in Abhängigkeit der Bewegungsmöglichkeit des Rohrstranges zu mehr oder weniger großen Schäden führen können.

Die unter diesen Bedingungen in Rohrleitungen auftretenden maximalen Verformungen und entsprechenden Spannungen werden …

|

|

Näherungsansätze sind Verfahren, die zur Abschätzung der zulässigen Grenzwerte der Dehnungen und Krümmungen dienen. Ihre Genauigkeit ist im Vergleich zu den dynamischen und quasi statischen Methoden akzeptabel.

Das folgende, vereinfachte Berechnungsverfahren nach [Wang80] [Newma67] geht von der Annahme aus, dass die seismischen Wellenmuster sich nicht verändern und die Rohr- und Bodenbewegungen gleichgroß sind. Es entstehen Rohrdehnungen und Krümmungen … |

|

Die quasi statische Berechnungsmethode nach [Wang79] gilt für die Berechnung der relativen Verschiebungen von biegesteifen Rohren mit beweglichen Verbindungen. Die Druckübertragungsringe werden bei dem verwendetem Modell als Federn idealisiert.

In der dynamischen Bewegungsgleichung können die Trägheits- und Dämpfungsterme entfallen, da die Wirkung der Rohrträgheitskräfte auf das Antwortverhalten unterirdischer Rohrleitungen vernachlässigbar klein … |

|

|

|

Die Antwortspektrummethode stellt eine Kombination der dynamischen und quasi statischen Berechnungsmethoden dar. Sie kann eingesetzt werden, wenn die Rohrleitung auf Grund ihrer großen Steifigkeit als Stabtragwerk idealisiert und das Rohr-Boden-System durch Federn und Ersatzmassen modelliert werden kann [Kraus84] # [Flesc97].

In diesem Fall werden, basierend auf den dynamisch berechneten Bodenverformungen, die Rohrquerschnittsgrößen quasi-statisch … |

|

Bei der Zeitverlaufsanalyse wird ein dynamisches Rohr-Boden-System durch die Massen-, Steifigkeits- und Dämpfungsmatrizen beschrieben. Die Berechnung wird dann mit räumlichen Finite-Elemente-Modellen oder mit diskreti-sierten Modellen durchgeführt.

Mit dem so ermittelten Verschiebungsvektor und der Steifigkeitsmatrix lassen sich dann die Schnittkräfte aus den dynamischen Belastungen berechnen. (Bild: Dynamisches Berechnungsmodell zur Bestimmung der … |

|

Nach DIN V ENV 1998 [DINENV1998-4] sind Rohrleitungen in Erdbebengebieten so zu bemessen und zu konstruieren, dass die Sicherheitsanforderungen an den Grenzzustand der Tragfähigkeit und den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit erfüllt werden. Für die Einwirkungsarten seismische Wellenausbreitung und erdbebeninduzierte, permanente Boden Verformungen ist es ausreichend, die Anforderungen an den Grenzzustand der Tragfähigkeit zu erfüllen.

Für die … |

|

Bei der Planung von Rohrleitungen oder Rohrleitungssystemen sollten Gebiete mit hohem seismischem Schadenspotential möglichst umgangen werden. Dazu zählen z.B. Bereiche: - in oder oberhalb von gesättigten, sandigen bzw. schluffigen Böden

- mit Böschungsfüßen bzw. Hangverlegungen

- mit aktiven Verwerfungen (große Verschiebungen)

- mit großen Änderungen der relevanten dynamischen Bodeneigenschaften

- mit starken morphologischen und geologischen Diskontinuitäten

|

|

Zur Bestimmung von Bodenverformungen im Zusammenhang mit dem Rohrvortrieb stehen empirische (Abschnitt 15.2.1), analytische (Abschnitt 15.2.2) und numerische (Abschnitt 15.2.3) Berechnungsverfahren zur Verfügung. Die empirischen und analytischen Berechnungsverfahren wurden für Tunnelvortriebe entwickelt und teilweise durch entsprechende Anpassung auch für Rohrvortriebe anwendbar gemacht. Sie reichen in den meisten Fällen zur groben Abschätzung … |

|

Empirische Berechnungsverfahren basieren auf mathematischen Beziehungen zwischen messbaren Größen, die durch nummerische Auswertungen von Messergebnissen aufgestellt wurden. Im vorliegenden Anwendungsfall zählen hierzu z.B. das Verfahren der Fehlerfunktionskurve (Abschnitt 15.2.1.1) und das Berechnungsverfahren nach Scherle (Abschnitt 15.2.1.2). |

|

Das "Verfahren der Fehlerfunktionskurve" wurde von Peck [Mair93] entwickelt und von O'Reilly und New [New92] modifiziert, um auch den Einfluss der Tiefenlage des Vortriebes zu berücksichtigen.

Grundlage des Berechnungsverfahrens bildet ein Senkungsmuldenverlauf (Bild 15.2.1.1), der durch eine Gaußsche Normalverteilungsfunktion ausgedrückt und nach Formel 15.2.1.1 berechnet wird: (Formel: Berechnung der Fehlerfunktionskurve nach Peck [Mair93]) Wenn … |

|

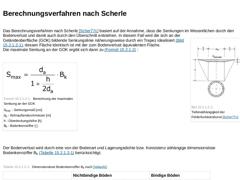

(Bild: Tiefenabhängigkeit der Fehlerfunktionskurve [Scher77c])Das Berechnungsverfahren nach Scherle [Scher77c] basiert auf der Annahme, dass die Senkungen im Wesentlichen durch den Bodenverlust und damit auch durch den Überschnitt entstehen. In diesem Fall wird die sich an der Geländeoberfläche (GOK) bildende Senkungslinie näherungsweise durch ein Trapez idealisiert (Bild 15.2.1.2), dessen Fläche identisch ist mit der zum Bodenverlust äquivalenten … |

|

Analytische Verfahren zur Berechnung oder Vorabschätzung von Senkungen im Zusammenhang mit der geschlossenen Bauweise stehen zur Zeit nur für den Tunnelvortrieb zur Verfügung. Dazu zählen zum Beispiel das Berechnungsverfahren von Vafaeian [Vafae91], Veruijt/Booker [Verru96], Loganathan/Poulos [Logan98] und Sagaseta [Sagas87] (Abschnitt 15.2.2.1).

Eine Ausnahme bildet das Verfahren von Sagaseta [Sagas87], dass von O'Reily und Rogers [OReil91] für … |

|

Das Berechnungsverfahren von Sagaseta [Sagas87] basiert auf den Gesetzmäßigkeiten der Strömungsmechanik.

Sagaseta [Sagas87] betrachtet in seinen Untersuchungen einen sich zunächst in unendlicher Tiefe befindlichen Tunnel. Dieser wird von einem als inkompressibles Fluid idealisierten Boden umgeben, der in etwa einem bindigen Lockergestein unter undränierten Bedingungen entspricht.

Vorausgesetzt, dass ein Verformungsvektor bekannt ist, ist die Berechnung … |

|

Der Nachteil des Verfahrens nach Sagaseta [Sagas87] (Abschnitt 15.2.2.1) besteht in der Annahme der Inkompressibilität des Bodens. Dadurch werden Langzeitverformungen, welche durch Konsolidierung oder Kriechen entstehen, in der Verformungsberechnung nicht berücksichtigt.

Um diesen Nachteil zu beheben, wurde der Faktor α eingeführt, der die Volumenänderung während des Rohrvortriebes berücksichtigt.

Unter Verwendung von α werden Radialverformungen S… |

|

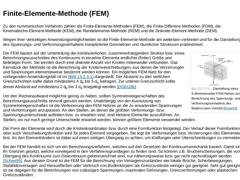

Zu den nummerischen Verfahren zählen die Finite-Elemente-Methoden (FEM), die Finite-Differenz-Methoden (FDM), die Kinematische-Element-Methode (KEM), die Randelemente-Methode (REM) und die Diskrete-Element-Methode (DEM).

Wegen ihrer vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ist die Finite-Elemente-Methode am weitesten verbreitet und für die Darstellung des Spannungs- und Verformungsverhaltens komplizierter Geometrien und räumlicher Strukturen prädestiniert.

|

|

(Bild: Auswirkungen von Bodenverformungen auf angrenzende Bebauungen [Attew86]) Maßgeblich für die Auswirkungen von Bodenverformungen auf vorhandene Bebauungen (Bild 15.3) sind die - Verformungen während der Bauphase

- Totalverformungen im Endzustand

- Differenzverformungen im Endzustand

Differenzverformungen verursachen Verschiebungen/Verformungen an vorhandenen Tragwerken, Leitungen und Verkehrsflächen und damit zusätzliche Lasten.

Zur Abschätzung des … |

|

Dem Auftragnehmer ist zur Angebotserarbeitung ein Planwerk zu übergeben, in dem die genaue Trassenführung der Bohrachse in Draufsicht und in einem Längsschnitt, eingebunden an mindestens zwei dauerhaften Festpunkten, dargestellt ist. Die Pläne sind in Höhe und Länge im gleichen Maßstab herzustellen [DVGWAGW321].

Zur Festlegung von Ein- und Austrittspunkt, Rohrlager, Rohrstrangmontage bzw. -auslegung und weiteren Baustelleneinrichtungen sind geeignete … |

|

Die Ein- und Austrittswinkel von Horizontalbohrungen sollten sich am Durchmesser der einzuziehenden Rohrleitung orientieren und etwa zwischen 5° und 15° liegen. Dabei gilt als generelle Regel, dass diese Winkel um so flacher werden sollten, je größer die Rohrleitung im Durchmesser ist [DCA00c].

Die Eintrittswinkel können steiler gewählt werden (bis 35°), wenn auf dem Bohrgerät kein Personal arbeiten muss, z.B. bei Mini- und Midi-Bohrgeräten. Die … |

|

In den ersten bzw. letzten Bohrungsabschnitten sollte vermieden werden, im Bohrprofil einen Bohrradius vorzusehen, da diese oberflächennahen Bohrlochabschnitte oftmals nicht geeignet sind (lockere Lagerung etc.), um mit dem Bohrkopf einen bereits vorgegebenen, gekrümmten Bohrungsverlauf zu realisieren [DCA00c].

Die Länge dieser geraden Abschnitte variiert mit der Bohrungsdimension und dem Gewicht sowie der Steifigkeit der Bohrgarnitur. Je größer … |