|

Modifiziertes Trennsystem: Entwässerungssystem, üblicherweise bestehend aus zwei Leitungs-/Kanalsystemen für die getrennte Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser. Ziel ist, das Niederschlagswasser so weit wie möglich aus dem Regenwasserkanal herauszuhalten und es dezentral, semizentral oder zentral einer Versickerung zuzuführen oder vor Ort zur späteren Nutzung zwischen zu speichern (Bild). (Bild: Entwässerungssystem als modifiziertes Trennsystem) |

|

Bevor nachfolgend der Aufbau und die Randbedingungen moderner Kanalisationen dargestellt werden, noch ein kurzer Rückblick in das 18. und 19. Jahrhundert. Ein anschauliches Beispiel für die damalige Situation liefert das bekannte Buch „Das Parfüm“ von Patrick Süßkind: "Zu der Zeit, von der wir reden, herrschte in den Städten ein für uns moderne Menschen kaum vorstellbarer Gestank. Es stanken die Straßen nach Mist, es stanken die Hinterhöfe nach Urin, … |

|

So gestaltete sich vielerorts die Lebenssituation bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Erst die dritte Cholera-Epidemie überzeugte gegen 1863 auch die letzten Zweifler von der Notwendigkeit, die hygienischen Verhältnisse in den Städten auf Vordermann zu bringen, um das Überleben der verbliebenen Menschen für die Zukunft zu sichern. (Bild: Zeitgenössischer Kupferstich von der Pest von Marseille im Jahre 1720) (Bild: A Portrayal of Cholera from 1912 (… |

|

In dieser Epoche begann der Bau der Kanalisation. Dieses Riesenprogramm beschäftigt uns bis heute. Der Startschuss fiel 1843 in Hamburg. Die Straßen wurden aufgerissen, Leitungen verlegt. Heute haben wir insgesamt 1,9 Millionen Kilometer an öffentlichen und privaten Kanälen. Circa 96 % der deutschen Bevölkerung sind an dieses Netzwerk angeschlossen – eine Zahl, auf die wir mit Fug und Recht stolz sein können, vor allem, wenn wir uns die Leistungen … |

|

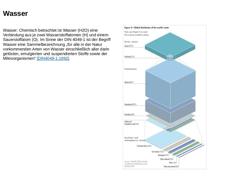

Wasser: Chemisch betrachtet ist Wasser (H2O) eine Verbindung aus je zwei Wasserstoffatomen (H) und einem Sauerstoffatom (O). Im Sinne der DIN 4049-1 ist der Begriff Wasser eine Sammelbezeichnung „für alle in der Natur vorkommenden Arten von Wasser einschließlich aller darin gelösten, emulgierten und suspendierten Stoffe sowie der Mikroorganismen“ [DIN4049-1:1992]. (Bild: WWAP Global distribution of the world's water - neu) |

|

|

|

Die Zirkulation des Wassers erfolgt von einem Wasserspeicher zum anderen, wobei die Meere (Ozeane und deren Nebenmeere), die ca. 70 Prozent der Erdoberfläche bedecken, den größten Wasserspeicher bilden. In Abhängigkeit der involvierten Wasserspeicher werden drei Wasserkreisläufe unterschieden: -

Meer - Atmosphäre - Meer

-

Meer - Atmosphäre - Land - Meer

-

Meer - Atmosphäre - Land

(Video: Darstellung der 3 involvierten Wasserkreisläufe ) |

|

Video: Der globale Wasserkreislauf [YouTube, Theeme] (Bild: Video: Der globale Wasserkreislauf) |

|

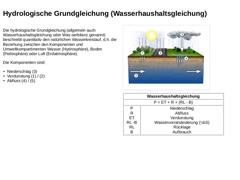

Die hydrologische Grundgleichung (allgemein auch Wasserhaushaltsgleichung oder Was-serbilanz genannt) beschreibt quantitativ den natürlichen Wasserkreislauf, d.h. die Beziehung zwischen den Komponenten und Umweltkompartimenten Wasser (Hydrosphäre), Boden (Pedosphäre) oder Luft (Erdatmosphäre). Die Komponenten sind: -

Niederschlag (3)

-

Verdunstung (1) / (2)

-

Abfluss (4) / (5)

(Bild: Wasserhaushaltsgleichung) |

Wasserhaushaltsgleichung |

|---|

|

P = ET + R + (RL - … |

|

|

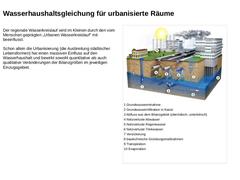

Der regionale Wasserkreislauf wird im Kleinen durch den vom Menschen geprägten „Urbanen Wasserkreislauf“ mit beeinflusst. Schon allein die Urbanisierung (die Ausbreitung städtischer Lebensformen) hat einen massiven Einfluss auf den Wasserhaushalt und bewirkt sowohl quantitative als auch qualitative Veränderungen der Bilanzgrößen im jeweiligen Einzugsgebiet. (Bild: Wasserhaushaltsgrößen in urbanisierten Gebieten ) |

|

Die Funktionsfähigkeit und Dichtheit von Entwässerungssystemen hat einen erheblichen Einfluss auf den Wasserkreislauf in urbanen Räumen und damit auf Quantität und Qualität der Ressource Wasser. Die nachfolgenden Lektionen befassen sich daher mit den grundlegenden Aspekten von Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung von Entwässerungssystemen als integrale Bestandteile eines ganzheitlichen Wasserressourcen-Managements. |

|

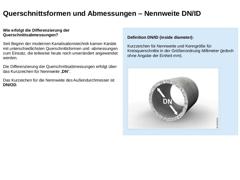

Wie erfolgt die Differenzierung der Querschnittsabmessungen? Seit Beginn der modernen Kanalisationstechnik kamen Kanäle mit unterschiedlichsten Querschnittsformen und -abmessungen zum Einsatz, die teilweise heute noch unverändert angewendet werden. Die Differenzierung der Querschnittsabmessungen erfolgt über das Kurzzeichen für Nennweite „DN“. Das Kurzeichen für die Nennweite des Außendurchmesser ist DN/OD. Definition DN/ID (inside diameter): Kurzzeichen … |

|

Welche Aspekte haben Einfluss auf Form und Abmessung des Rohrquerschnitts? Die Abmessung des Rohrquerschnittes ergibt sich aus der hydraulischen Dimensionierung. Insbesondere bei Mischsystemen ist die Form des Rohrquerschnittes auf die schwankenden Abflüsse abzustimmen. Weiteren Einfluss auf Form und Abmessung haben nach DWA-M 159: -

Einbauverfahren

-

Betriebliche Erfordernisse (z. B. Forderung nach Begehbarkeit)

-

Möglichkeit der Querschnittsverringerung …

|

|

|

|

Welches sind die wichtigsten Querschnittsformen? Die wichtigsten Querschnittsformen, nach DIN 4045 auch Kanalprofile genannt, sind der Kreis-, der normale Ei- und der normale Maulquerschnitt. Sie werden auch als Regelformen bezeichnet, da nur sie in der zurzeit gültigen DIN 4263 genormt sind (Bild). (Bild: Genormte Kanalquerschnittsformen mit geometrischen Werten bei Vollfüllung nach DIN 4263) |

|

Bis DN 500 hat dieser Querschnitt spezielle konstruktive und hydraulische Vorzüge. Seit der Entwicklung der Stahlbeton- und Spannbetontechnik, der fortschreitenden Verbesserung der Rohrherstellungsverfahren und des Rohrleitungsbaues kommen vorgefertigte Rohre mit Kreisquerschnitt auch bis DN 4000 für Hauptsammler zur Anwendung. (Bild: Genormte Kanalquerschnittsformen mit geometrischen Werten bei Vollfüllung nach DIN 4263 (04.91) [DIN4263]) |

|

Der normale Eiquerschnitt wurde erstmalig 1846 in London ausgeführt und gelangte etwa 1870 nach Deutschland [Frühl10]. Er ist hydraulisch besonders vorteilhaft bei der Ableitung größerer, stark schwankender Abflüsse (z. B. bei Mischwasserkanälen mit kleinen Trockenwetterabflüssen Qt/Qv = 0,22). Er wird ebenso wie der Maulquerschnitt durch die Achsmaße Breite (b)/Höhe (h) in der Größenordnung Millimeter, jedoch ohne Angabe der Einheit mm bezeichnet. |

|

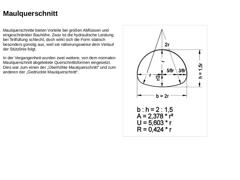

Maulquerschnitte bieten Vorteile bei großen Abflüssen und eingeschränkter Bauhöhe. Zwar ist die hydraulische Leistung bei Teilfüllung schlecht, doch wirkt sich die Form statisch besonders günstig aus, weil sie näherungsweise dem Verlauf der Stützlinie folgt. In der Vergangenheit wurden zwei weitere, von dem normalen Maulquerschnitt abgeleitete Querschnittsformen eingesetzt. Dies war zum einen der „Überhöhte Maulquerschnitt“ und zum anderen der „Gedrückte … |

|

In Sonderfällen (z. B. beim Bau von Stauraumkanälen, Regenrückhaltebecken oder bei vorgegebenen Trassierungszwangspunkten) fanden und finden auch Rechteckquerschnitte Anwendung. Als kleinstes lichtes Achsmaß empfiehlt DIN 4263 ca. 800 mm. Die Sohle erhält eine Querneigung. (Bild: Stahlbetonrohr DIN4035 im Kastenprofil Bild 1) (Bild: Rechteckiger Stauraum Kanal Sonderquerschnitt Profil Bild 1) (Bild: Rechteckiger Stauraum Kanal Sonderquerschnitt … |

|

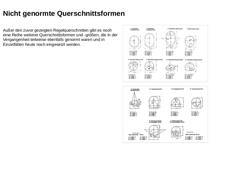

Außer den zuvor gezeigten Regelquerschnitten gibt es noch eine Reihe weiterer Querschnittsformen und -größen, die in der Vergangenheit teilweise ebenfalls genormt waren und in Einzelfällen heute noch eingesetzt werden. (Bild: Nicht genormte Kanalquerschnittsformen mit geometrischen Werten [ATV82] (Teil 1)) (Bild: Nicht genormte Kanalquerschnittsformen mit geometrischen Werten [ATV82] (Teil 2)) |

|

Praxisbeispiele für nicht genormte Querschnittsformen: (Bild: Nicht genormte Querschnitte in der Praxis - Parabelquerschnitt aus Mauerwerk) (Bild: Nicht genormte Querschnitte in der Praxis - Rinnenquerschnitt aus Mauerwerk) (Bild: Nicht genormte Querschnitte in der Praxis - Rechteckquerschnitt) (Bild: Nicht genormte Querschnitte in der Praxis - Kreuzungsbauwerk mit überhöhtem Eiquerschnitt) (Bild: Muffenprüfgerät für den begehbaren Nennweitenbereich [… |

|

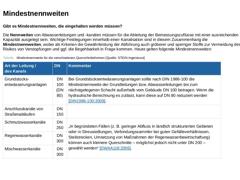

Gibt es Mindestnennweiten, die eingehalten werden müssen? Die Nennweiten von Abwasserleitungen und -kanälen müssen für die Ableitung der Bemessungszuflüsse mit einer ausreichenden Kapazität ausgelegt sein. Wichtige Festlegungen innerhalb einer Kanalisation sind in diesem Zusammenhang die Mindestnennweiten, wobei als Kriterien die Gewährleistung der Abführung auch gröberer und sperriger Stoffe zur Vermeidung des Risikos von Verstopfungen und ggf. die … |

|

Definition: Als Überdeckungshöhe (früher auch Tiefenlage genannt) wird nach DIN EN 1610 „lotrechter Abstand von der Oberkante des Rohrschafts bis zur Oberfläche“ bezeichnet. (Bild: Überdeckungshöhe - lotrechte Entfernung von der Oberkante des Rohrschaftes bis zur Oberfläche) Die Mindestüberdeckungshöhe der Mischwasser- und Schmutzwasserkanäle wird im Allgemeinen durch die Tiefe der zu entwässernden Kellersohlen bestimmt (Bild). (Bild: Einfluss … |

|

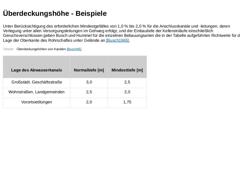

Unter Berücksichtigung des erforderlichen Mindestgefälles von 1,0 % bis 2,0 % für die Anschlusskanäle und -leitungen, deren Verlegung unter allen Versorgungsleitungen im Gehweg erfolgt, und der Einbautiefe der Kellereinläufe einschließlich Geruchsverschlüssen geben Busch und Hummel für die einzelnen Bebauungsarten die in der Tabelle aufgeführten Richtwerte für die Lage der Oberkante des Rohrschaftes unter Gelände an [Busch1965]. (Tabelle: Überdeckungshöhen … |

|

Die Mindestüberdeckungshöhe für Regenwasserkanäle eines Trennsystems ergibt sich aus der frostfreien Lage der Leitungen zu 1,5 m. Aus der Anforderung, dass Abwasserleitungen tiefer liegen als Gas- und Wasserleitungen, ergibt sich die Mindestüberdeckungshöhe zu 1,5 m bis 1,7 m. Damit liegen bei einem Trennsystem die Schmutzwasserkanäle tiefer als die Regenwasserkanäle. Bei der gleichzeitigen Herstellung dieser Kanäle wurde bis heute aus wirtschaftlichen … |