|

(Bild: Bedarfsorientierte Strategie) Es bleibt zu hinterfragen, inwiefern die reaktive und die präventive Strategie einem langfristig orientierten, planvollen Vorgehen entsprechen. Beide Strategien weisen nur ein geringes Optimierungspotenzial auf. Aus diesem Grund wird die Anwendung der sogenannten "Bedarfsorientierten Strategie" empfohlen, die auch als "vorausschauende Reinigung" bezeichnet wird. Die Anwendung dieser Strategie erfordert eine Analyse … |

|

(Bild: Bedarfsorientierte Strategie) Die Bedarfsorientierten Strategie orientiert sich zwar an dem tatsächlichen bzw. an dem zu erwartenden Reinigungsbedarf, berücksichtigt aber zu wenig die Aspekte Werterhalt des Entwässerungssystems bzw. Substanzerhalt der abwassertechnischen Anlagen. (Bild: Collapsed concrete channel) (Bild: Durch einen Kanal gebohrte Ankerstange) (Bild: Schadensbild einer Kanalhaltung) |

|

(Bild: Bedarfs- und zustandsorientierte Reinigungsstrategie) Aus diesem Grund sollte die bedarfsorientierte Strategie auch den Aspekt des baulichen Zustandes des Kanalnetzes berücksichtigen. Diese erweiterte Strategie wird deshalb nachfolgend als „Bedarfs- und zustandsorientierte Reinigungsstrategie“ bezeichnet. (Bild: Bedarfs und zustandsorientierte Reinigungsstrategie) Bedarf Zustand Reinigungsstrategie |

|

|

|

|

|

(Bild: Picto Optimisierung) |

|

Die Optimierung des Reinigungsaufwandes ist ein dynamischer Prozess, durch den: |

(Bild: Picto Pfeile Blau) |

(Bild: Icon: Recht) |

(Bild: Picto Wirtschaft) |

|---|

|

Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems |

Nachweis der Sorgfaltspflicht des Betreibers bzw. Minimierung von reaktiven Reinigungsmaßnahmen auf einem annehmbaren Niveau |

Reduzierung der Reinigungskosten |

|

|

Der Reinigungsaufwand, der dem Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit dient, ist der mindestens erforderliche Reinigungsaufwand. Die Integration weiterer Ziele, wie z. B. der Erfüllung rechtlicher Rahmenbedingungen, Vermeidung von Geruchs- und Gasbildung durch Faulprozesse etc., definiert den tatsächlichen Reinigungsaufwand. Der Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit ist eine wesentliche Zielgröße bei der Bestimmung des Reinigungsaufwandes. |

|

Die Optimierungsaufgabe zwischen einerseits möglichst geringem Reinigungsaufwand und andererseits möglichst geringen Betriebsproblemen wird durch nachfolgende Sachverhalte beeinflusst [Kraem2002]: |

(Bild: Optimierungsaufgabe) |

|

|

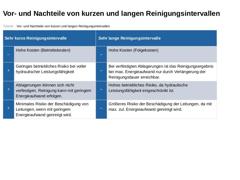

(Tabelle: Vor- und Nachteile von kurzen und langen Reinigungsintervallen) |

|

|

|

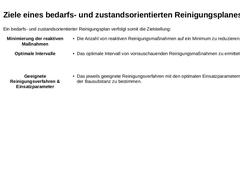

Ein bedarfs- und zustandsorientierter Reinigungsplan verfolgt somit die Zielstellung: |

Minimierung der reaktiven Maßnahmen |

|

|

Optimale Intervalle |

|

|

Geeignete Reinigungsverfahren & Einsatzparameter |

|

|

|

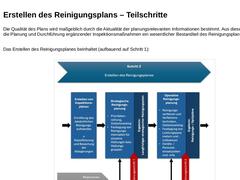

Die Entwicklung eines bedarfs- und zustandsorientierten Reinigungsplanes für Entwässerungssysteme lässt sich im Rahmen des Managementprozesses in vier Schritte strukturieren: (Bild: Entwicklung eines bedarfs- und zustandsorientierten Reinigungsplanes Bild 11) Diese 4 Schritte sind im Diagramm detaillierter beschrieben und werden nachfolgend erläutert. (Bild: Entwicklung eines bedarfs- und zustandsorientierten Reinigungsplanes Bild 2 ersatz) |

|

(Bild: Schritt 1: Beschreibung neu) (Bild: Schritt 1: Beschreibung 2) Eine detaillierte und konsistente Bestandsaufnahme und Beschreibung des Entwässerungssystems ermöglicht es dem Netzbetreiber, die Abschnitte der Abwasserleitungen und -kanäle zu lokalisieren, in denen eine vorbeugende Reinigung durchzuführen ist, und die Häufigkeit der Reinigung abzuschätzen. In diesem Zusammenhang muss sie Folgendes umfassen: a) eine Kenntnis der Eigenschaften und … |

|

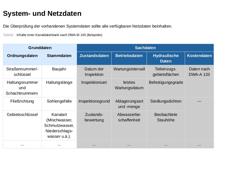

Die Überprüfung der vorhandenen Systemdaten sollte alle verfügbaren Netzdaten umfassen. Dazu gehören nach [DIN EN 14654-3]: a) Bestandsdaten 1) Art des Abwassers (Schmutzwasser, Regenwasser, Mischwasser oder Sonderabwasser); 2) Eigenschaften des Kanals (Form, Größe, Gefälle, Tiefe, Werkstoff usw.), Vorhandensein und Eigenschaften von Überläufen aus Mischwasserkanälen und anderen Anlagen; 3) umweltrelevante Aspekte am Standort des Kanals (z. B. Wasserschutzgebiet, … |

|

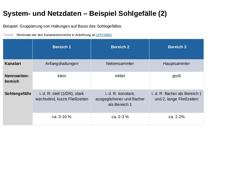

Beispiel: Das Sohlengefälle einzelner Haltungen bzw. Haltungsabschnitte kann eine erste Abschätzung der Selbstreinigungskraft bzw. der Wandschubspannung im betreffenden Bereich des Kanalnetzes liefern. (Bild: Aufteilung der Kanalnetzbereiche) |

|

Anfangshaltungen weisen i.d.R. eine Sohlengefälle zwischen 3 ‰ bis 10 ‰ auf, Haltungen im mittleren Netzbereich einen von 2 ‰ bis 3 ‰. In den Endstrecken der Abwasserkanäle mit größeren Querschnitten (Nebensammler, Hauptsammler usw.) wird das Gefälle je nach den topographischen Verhältnissen mit 1 ‰ bis 2 ‰, teilweise noch geringer, gewählt. Die Tabelle auf dieser Seite stellt die wesentlichen Merkmale der drei Kanalnetzbereiche dar. Beispiel: Gruppierung … |

|

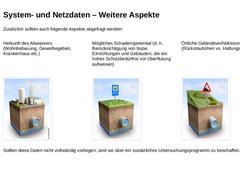

Zusätzlich sollten auch folgende Aspekte abgefragt werden: Herkunft des Abwassers (Wohnbebauung, Gewerbegebiet, Krankenhaus etc.) Mögliches Schadenspotential (d. h. Berücksichtigung von bspw. Einrichtungen und Gebäuden, die ein hohes Schutzbedürfnis vor Überflutung aufweisen) Örtliche Geländeverhältnisse (Rückstauhöhen vs. Haltungshöhen) (Bild: Einflussfaktor auf die Rohrwerkstoffauswahl - Industrielles Abwasser) (Bild: Einflussfaktor auf die Rohrwerkstoffauswahl - … |

|

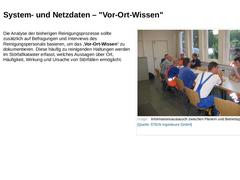

Die Analyse der bisherigen Reinigungsprozesse sollte zusätzlich auf Befragungen und Interviews des Reinigungspersonals basieren, um das „Vor-Ort-Wissen“ zu dokumentieren. Diese häufig zu reinigenden Haltungen werden im Störfallkataster erfasst, welches Aussagen über Ort, Häufigkeit, Wirkung und Ursache von Störfällen ermöglicht. (Bild: Informationsaustausch zwischen Planern und Betriebspersonal) |

|

(Bild: Vorgehensweise zur Einführung eines bedarfs- und zustandsorientierten Reinigungsmanagements Neu) Die Qualität des Plans wird wesentlich durch die Aktualität der planungsrelevanten Informationen bestimmt. Dies betrifft insbesondere Informationen über Veränderungen des baulichen Zustands und der Ablagerungssituation. Wenn die verfügbaren Daten und Informationen aus Schritt 1 nicht ausreichen, können weitere Untersuchungen erforderlich sein, um … |

|

Auf Basis der im Schritt 1 erfolgten „Bestandsaufnahme und Beschreibung des Entwässerungssystems“ erfolgt die Erstellung von Inspektionsplänen. Sie dienen zur Überprüfung des örtlichen Ablagerungsverhaltens im Hinblick auf die Notwendigkeit und Planbarkeit von Reinigungsmaßnahmen. (Bild: Schachtinspektion Ablagerungen) Schachtinspektion durch Inaugenscheinnahme von oben (Bild: Schachtinspektion durch Inaugenscheinnahme und Spiegelung der Haltung) Schachtinspektion … |

|

Die Schachtinspektion durch Inaugenscheinnahme dient zur Erfassung des Verschmutzungsgrades im Schacht und der Erfassung optisch feststellbarerer baulicher Schäden, wie z. B. fehlende und defekte Schachtabdeckungen, Schmutzfänger und Steigeisen. (Bild: Inaugenscheinnahme eines Schachtes) (Bild: Schachtinspektion durch Inaugenscheinnahme von oben) |

|

Die älteste und einfachste Art, sich einen Überblick über den inneren Zustand geradlinig verlegter, nichtbegehbarer Kanäle zu verschaffen, ist das direkte Durchsehen ggf. unter Zuhilfenahme einer ausreichenden Beleuchtung. Zur Vereinfachung bedient man sich der Kanalspiegelung. Hierbei wird ein Spiegel unter 45° so vor das eine Haltungsende gehalten, dass ein ungehinderter Einblick möglich ist, wobei die Beleuchtung vom nächsten Schacht bzw. vom … |

|

Die TV-Schachtkamera besteht aus einer Kamera, die am unteren Ende einer Teleskopstange befestigt ist und Strahler zur Beleuchtung des Inspektionsgegenstandes besitzt. Die Teleskopstange ist ausfahrbar und verfügt über eine Länge von bis zu 12 m. Zusammen mit der Beleuchtung und dem optischen Zoom dieser Kamera können Schadensbilder (wie z. B. Verstopfungen, Wurzeleinwüchse und Ablagerungen usw.) bis zu ca. 30 m in die Haltung hinein optisch inspiziert … |

|

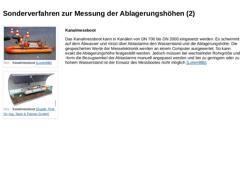

(Bild: Kanalmessboot) (Bild: Kanalmessboot) Kanalmessboot Das Kanalmessboot kann in Kanälen von DN 700 bis DN 2000 eingesetzt werden. Es schwimmt auf dem Abwasser und misst über Abtastarme den Wasserstand und die Ablagerungshöhe. Die gespeicherten Werte der Messelektronik werden an einem Computer ausgewertet. So kann exakt die Ablagerungshöhe festgestellt werden. Jedoch müssen bei wechselnder Rohrgröße und -form die Bezugswinkel der Abtastarme manuell … |