|

11.02.2020

News

Achim Kühn

Der Geschäftsführer von Herrenknecht Tunnelling Systems USA, Jack Brockway, nahm in Los Angeles am Freitag, 17. Januar 2020, den renommierten Golden Beaver Award 2020 entgegen. Die Vereinigung führender Vertreter der US-amerikanischen Bauindustrie würdigt mit der Auszeichnung in der Kategorie „Service & Supply“ Jack Brockways Verdienste bei herausragenden Projekten und beim Technologiefortschritt im maschinellen Tunnelvortrieb.

|

|

24.02.2020

News

MÜCHER DICHTUNGEN GmbH & Co. KG

Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Köln-Mühlheim entsteht derzeit das neue Stadtquartier I/D Cologne. Die Planungen für die Entwässerung sowie die Bauleitung wurde von IPL CONSULT Potthoff + Fürnkranz Ingenieurpartnerschaft für die Art-Invest OSMAB Projekt GmbH unter Berücksichtigung der Vorgaben der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts (StEB Köln) durchgeführt.

|

|

25.02.2020

News

M. Sc. Andrea Lanfermann

Mikroplastik gelangt tagtäglich in unser Abwasser und in die Umwelt. Aber Kläranlagen sind bislang kaum in der Lage, die winzigen Kunststoffteile im Abwasser ausreichend herauszufiltern.

|

|

26.02.2020

News

Julia Löffelholz

… investierten Trinkwasserversorger im Jahr 2019. Der größte Teil ging in die Sanierung und Erneuerung der Anlagen und Rohrnetze.

|

|

28.02.2020

News

Ina Kleist

Die energiepolitische Messlatte liegt sehr hoch: Bis 2050 sollen die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 % gegenüber 1990 reduziert werden. Das zur Erreichung dieser Ziele unser Gasnetz und insbesondere der Wasserstoff eine bedeutende Rolle spielen können, scheint spätestens seit Oktober 2019 klar zu sein.

|

|

02.03.2020

News

Amiblu Germany GmbH

In der südlichsten Gemeinde Deutschlands, in Oberstdorf, laufen die Arbeiten für den Neubau des Kraftwerks Illerursprung als Ersatz für das bisherige Kraftwerk Trettach II derzeit noch auf Hochtouren. Doch schon Anfang 2020 hofft die eigens dafür gegründete Betreibergesellschaft Kraftwerk Illerursprung GmbH & Co. KG, mit der Anlage in Betrieb gehen zu können. Bis dahin ist zumindest an zwei der insgesamt drei Baustellen aber noch einiges zu tun.

|

|

04.03.2020

Fachartikel

Dr.-Ing. Dietmar Beckmann

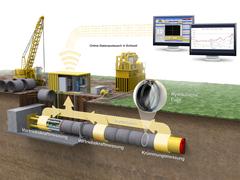

Die verfahrenstechnischen Grenzen des Rohrvortriebs haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verschoben. Vortriebslängen von 800 m und darüber stellen keine Besonderheit mehr dar. Enge Kurven und S-Kurven erscheinen immer häufiger in den Ausschreibungen der Netzbetreiber und werden meist ohne größere Probleme aufgefahren.

|

|

Diese Lektion gibt eine Einführung in die erste der vier grundlegenden Aktivitäten im Rahmen des integralen Siedlungsentwässerungsmanagement nach DIN EN 752, die UNTERSUCHUNG. Sie soll sich im angemessenen Umfang auf alle Leistungsaspekte des Entwässerungssystems erstrecken, um die Grundlagen für die nachfolgende Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems zu schaffen. Daher vermittelt diese Lektion einen Überblick über die erforderlichen Untersuchungsschritte, die Erfassung und Überprüfung der relevanten Informationen und Verfahren zur Untersuchung des baulichen und betrieblichen Zustandes von Entwässerungssystemen. Nach Abschluss dieser Lektion verfügen Sie über Kenntnisse bezüglich: - dem Zweck einer Untersuchung;

- den erforderlichen Untersuchungsschritten und benötigten relevanten Informationen sowie

- Verfahren zur Untersuchung des baulichen und betrieblichen Zustandes von Entwässerungssystemen.

|

|

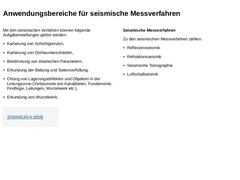

Diese Lektion vermittelt Grundlagenwissen zur geophysikalischen Baugrunderkundung und ist als Ergänzung zur Lektion „Geotechnischen Untersuchungen“ zu verstehen. Geophysikalischen Messverfahren zählen zu den indirekten Aufschlussverfahren und ermöglichen Aussagen bezüglich lokaler Inhomogenitäten in der Leitungszone (z. B. Lagerungsdefekte, Hohlräume, Auflockerungen, Betonummantelungen) bzw. bei Untersuchungen von bestehenden Kanälen und Leitungen auch zum Zustand und der Tragfähigkeit der Bettung. Neben dem im Leitungsbau und der Leitungsinstandhaltung bekannten Boden- oder Georadar (EMR – elektromagnetisches Reflexionsverfahren) werden auch die Messverfahren Seismik, Seismische Tomographie, Luftschallseismik, Magnetik, Elektromagnetik und Geoelektrik vorgestellt. Nach Abschluss dieser Lektion verfügen Sie über Kenntnisse bezüglich: - Verfahrensprinzipien der geophysikalischen Baugrunderkundung und

- Zuordnung von Anwendungsbereichen zu Verfahren der geophysikalischen Baugrunderkundung.

|

|

Mit den seismischen Verfahren können folgende Aufgabenstellungen gelöst werden: -

Kartierung von Schichtgrenzen,

-

Kartierung von Dichteunterschieden,

-

Bestimmung von elastischen Parametern,

-

Erkundung der Bettung und Seitenverfüllung,

-

Ortung von Lagerungsdefekten und Objekten in der Leitungszone (Verbaureste wie Kanaldielen, Fundamente, Findlinge, Leitungen, Wurzelwerk etc.),

-

Erkundung von Wurzelwerk.

Seismische Messverfahren Zu den … |

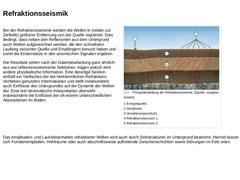

|

Bei der Refraktionsseismik werden die Wellen in (relativ zur Zieltiefe) größerer Entfernung von der Quelle registriert. Dies bedingt, dass neben den Reflexionen aus dem Untergrund auch Wellen aufgezeichnet werden, die den schnellsten Laufweg zwischen Quelle und Empfängern benutzt haben und somit die Ersteinsätze in den seismischen Signalen ergeben. Die Resultate sehen nach der Datenbearbeitung ganz ähnlich aus wie reflexionsseismische Sektionen, tragen … |

|

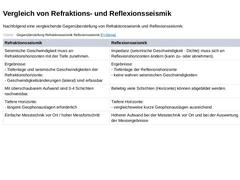

Nachfolgend eine vergleichende Gegenüberstellung von Refraktionsseismik und Reflexionsseismik. (Tabelle: Gegenüberstellung Refraktionsseismik Reflexionsseismik ) |

|

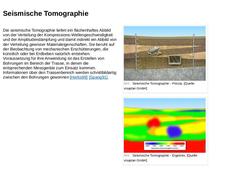

Die seismische Tomographie liefert ein flächenhaftes Abbild von der Verteilung der Kompressions-Wellengeschwindigkeit und der Amplitudendämpfung und damit indirekt ein Abbild von der Verteilung gewisser Materialeigenschaften. Sie beruht auf der Beobachtung von mechanischen Erschütterungen, die künstlich oder bei Erdbeben natürlich entstehen. Voraussetzung für ihre Anwendung ist das Erstellen von Bohrungen im Bereich der Trasse, in denen die entsprechenden … |

|

Bei der Luftschallseismik, auch Oberflächenwellenseismik genannt, werden die Bodenpartikel mittels Luftschall (Lautsprecherquelle) durch ein zeitlich in seiner Frequenz veränderliches Signal (Sweep) mit einer Frequenz zwischen 50 und 100 Hz zu Schwingungen angeregt, wogegen bei Hämmern, Sprengmitteln etc. ein einziger Impuls die seismischen Wellen erzeugt. Der Vorteil der Luftschallquelle gegenüber anderen seismischen Quellen liegt in ihrer Handhabbarkeit, … |

|

Die Geoelektrik dient der Lokalisierung von Objekten und Strukturen, die sich in ihrem elektrischen Widerstand von ihrer Umgebung unterscheiden. Es wird zwischen galvanischer und kapazitiver Geoelektrik unterschieden. Bei ersterer werden die Elektroden und Messsonden als Metallspieße in den Boden gesteckt und somit galvanisch gekoppelt. Bei der kapazitiv gekoppelten Geoelektrik bestehen die Elektroden aus einer metallischen, gegenüber dem Boden isolierten … |

|

Bei den geoelektrischen Verfahren wird dem Untergrund über Elektroden ein schwacher Gleichstrom zugeführt. Mit Hilfe von Sonden wird das entstehende stationäre Potentialfeld erfasst, das durch die Leitfähigkeitsverteilung im Untergrund beeinflusst wird. Mit geeigneten Modellrechnungen lässt sich aus den Messwerten die Verteilung des wahren spezifischen Widerstandes im Untergrund unter dem Sondierungspunkt, entlang eines Profils oder in einem Schnittbild … |

|

Bei der kapazitiv gekoppelten Geoelektrik sind Messgeschwindigkeiten von 1,5 km/h bis 2 km/h im Straßenbereich zur Detektion von Lagerungsdefekten möglich. In Abhängigkeit vom Gerätetyp können Daten aus bis zu sechs unterschiedlichen Tiefenniveaus bis zu einer Maximaltiefe von ca. 6 m gleichzeitig erfasst werden. Das Auflösungsvermögen der Methode ist abhängig vom Widerstandskontrast zwischen dem „ungestörten" Boden und den Fehlstellen (Lagerungsdefekt = … |

|

Das Verfahren ist nach DWA-M 149-4 bei folgenden Randbedingungen nicht zu empfehlen bzw. nur begrenzt einsetzbar: -

kleinräumiges Untersuchungsgebiet (mit einer Ausdehnung von wenigen Metern),

-

parallel zur Untersuchungstrasse verlaufende metallische Leitungen (gilt nur für die lineare Dipol-Dipol-Messung),

-

bei notwendiger Aufrechterhaltung des Kraftfahrzeugverkehrs.

Unter günstigen Bedingungen (d. h. bei Widerstandsunterschieden > 10 %) lassen sich … |

|

|

|

Bei Einsätzen im Stadtgebiet können Erkundungstiefen bis etwa 4 m erreicht werden [Pulsf96]. In feuchten und tonigen Böden wird das Signal sehr stark gedämpft und die Reflexionen aus größeren Tiefen bleiben aus. In der Regel gilt: je leitfähiger der Untergrund, desto geringer die Reichweite des Bodenradars. So kann es durchaus in feuchten Tonen vorkommen, dass Leitungen unterhalb von 1,5 m nicht mehr zu orten sind [Katha91]. Unversiegelte bindige sowie … |

|

-

Der großflächige Einsatz des Georadars kann die Anzahl der erforderlichen direkten und indirekten Aufschlüsse reduzieren, da deren Einsatz, z. B. von Rammsondierungen nur noch zur Verifizierung der Georadarmessung dient.

-

Darüber hinaus sind kritische Bereiche besser erkennbar, sodass enge Suchraster nicht mehr erforderlich sind.

-

Da mit Georadar sowohl der Straßenaufbau als auch der Untergrund untersucht wird, können gleichzeitig Sanierungsentschiedungen …

|

|

|

|

Vorteile geophysikalischer Verfahren Der Vorteil geophysikalischer Messverfahren besteht darin, dass Aussagen über die nicht sichtbaren Bereiche außerhalb der Kanalwand und unterhalb der Straßenoberfläche im anstehenden Baugrund und in der Verfüllung des Leitungsgrabens mit relativ geringem Aufwand möglich sind und punktförmige Informationen aus Aufschlüssen flächenmäßig interpretiert sowie etwaige Störungen im Baugrund erkannt werden … |

|

Welche Randbedingungen haben Einfluss auf die Wahl geophysikalischer Erkundungsverfahren? Die Wahl geeigneter geophysikalischer Erkundungsverfahren für die Zustandsbeurteilung des Rohr-Boden-Systems wird durch folgende Randbedingungen beeinflusst: -

Baulicher Zustand des Kanals

-

Ober- und unterirdische Bauwerke und Anlagen sowie Grünflächen

-

Kanallänge, -trasse, -tiefe und -geometrie

-

Baugrund- und Grundwasserverhältnisse (z. B. maximaler und minimaler …

|

|

12.03.2020

News

Saki M. Moysidis

Thomas Schneider (46) hat zum 1. Januar 2020 die neu geschaffene Position des Vertriebsleiters Infrastructure, Industry & Buildings in Deutschland übernommen. Der Bauingenieur ist seit vier Jahren für die MC-Bauchemie tätig und hat zuletzt als Global Target Manager im Field of Expertise Bridge gearbeitet und interimsweise das Service Center Frankfurt/Main der MC-Bauchemie geleitet. --- Andreas Over (43) hat zum 1. Januar 2020 die Position des Vertriebsleiters im Fachbereich ombran bei der MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG in Deutschland übernommen.

|