|

|

|

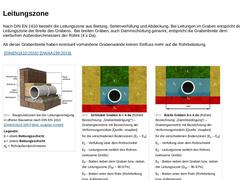

Nach DIN EN 1610 besteht die Leitungszone aus Bettung, Seitenverfüllung und Abdeckung. Bei Leitungen im Graben entspricht die Leitungszone der Breite des Grabens. Bei breiten Gräben, auch Dammschüttung genannt, entspricht die Grabenbreite dem vierfachen Außendurchmessers der Rohre (4 x Da). Ab dieser Grabenbreite haben eventuell vorhandene Grabenwände keinen Einfluss mehr auf die Rohrbelastung. [DINEN1610:2015] [DWAA139:2019]. (Bild: Baugrundzonen bei … |

|

Kanäle und Leitungen müssen dicht, betriebssicher und standsicher sein. Ist die Standsicherheit nicht mehr gegeben, sind auch die anderen Anforderungen in der Regel nicht erfüllt. Grundsätzlich sind Bauwerke und damit auch Kanäle und Leitungen so zu bemessen und herzustellen, dass sie unter den auf sie einwirkenden äußeren und inneren Lasten bzw. Belastungen bei uneingeschränkter Gebrauchstauglichkeit die vorgesehene Nutzungsdauer erreichen. |

|

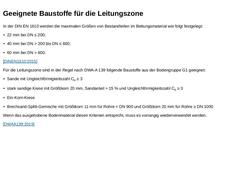

In der DIN EN 1610 werden die maximalen Größen von Bestandteilen im Bettungsmaterial wie folgt festgelegt: [DINEN1610:2015] Für die Leitungszone sind in der Regel nach DWA-A 139 folgende Baustoffe aus der Bodengruppe G1 geeignet: -

Sande mit Ungleichförmigkeitszahl Cu ≥ 3

-

stark sandige Kiese mit Größtkorn 20 mm, Sandanteil > 15 % und Ungleichförmigkeitszahl Cu ≥ 3

-

Ein-Korn-…

|

|

Die Qualität der Bettung beeinflusst wesentlich die Tragfähigkeit, Gebrauchsfähigkeit, Betriebssicherheit und die bestimmungsgemäße Nutzungsdauer der verlegten Rohre sowie das Setzungsverhalten des Bodens. Die Bettungsschicht muss eine gleichmäßige Druckverteilung unter dem Rohr sicherstellen und darf keinesfalls eine Spannungskonzentration unter der Sohle erzeugen. Die Rohre müssen über die gesamte Schaftlänge aufliegen, da Linien- oder Punktlagerungen … |

|

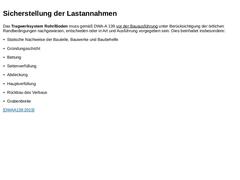

Das Tragwerksystem Rohr/Boden muss gemäß DWA-A 139 vor der Bauausführung unter Berücksichtigung der örtlichen Randbedingungen nachgewiesen, entschieden oder in Art und Ausführung vorgegeben sein. Dies beinhaltet insbesondere: [DWAA139:2019] |

|

Vorgehensweise nach [DWAA139:2019] zum Nachweis des Tragsystems: -

Vorgabe des Tragwerksystem durch Auftraggeber/Planer

-

Festlegung der Lastannahmen (u. a. Art und Weise der Baugrubenausbildung, des Verbaues, der Bettungsschichten, der Seitenverfüllung, der Abdeckung, der Bauzustände etc.) und Dokumentation in einen Objekt-Fragebogen, z. B. nach ATV-DVWK-A 127

-

Bei Einbau in einem Stufengraben müssen die daraus resultierenden Lasten in der statischen …

|

|

|

Faktoren ohne Beeinflussung durch die Bauausführung |

Faktoren mit Beeinflussung durch die Bauausführung |

- Rohrkennwerte (Material, Form)

- Überdeckungshöhe (Max. / Min.)

- Verkehrslasten

- Grundwasserstand

- Bodenkennwerte (anstehender Boden, Baugrund)

Bei diesen Faktoren ist vor und während der Bauausführung zu prüfen, ob die angenommenen Randbedingungen tatsächlich zutreffend sind. Abweichungen machen eventuell eine neue statische Berechnung erforderlich. |

|

|

|

|

(Bild: Muffenloch für Rohr mit Rohr mit Glockenmuffe [Illustration: visaplan GmbH]) Die Qualität der Bettung (früher auch Rohrauflager genannt) beeinflusst wesentlich die Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Betriebssicherheit und die Nutzungsdauer der verlegten Rohre sowie das Setzungsverhalten des Bodens. Bei der Erstellung einer Bettung sind folgende Punkte zu berücksichtigen: |

|

Nach dem Herstellen der Rohrverbindung muss das Unterstopfen des Rohres sorgfältig ausgeführt werden, z. B. mit schmalen Handstampfern. Das Rohr muss sowohl in der Sohllinie als auch im Zwickelbereich mit dafür geeigneten Verdichtungsgeräten unter Berücksichtigung der folgenden Randbedingungen gleichmäßig unterstopft werden: |

|

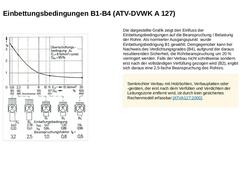

Für die Ausführung der Bettung in der Leitungszone werden vier Einbettungsbedingungen B1 bis B4 unterschieden [ATVA127:2000]. Bedingung B1 (Bild: Beispiel für die Bettungsbedingung B1 - Verbau mit Träger und Bohlen) Bedingung B2 (Bild: Beispiel für die Bettungsbedingung B2 - Verbau mit Kanaldielen) Bedingung B3 (Bild: Beispiel für die Bettungsbedingung B3 - Verbau mit einer Spundwand) Bedingung B4 (Bild: Beispiel für die Bettungsbedingung B4 - Böschung) |

|

Bedingung B1: Lagenweise gegen den gewachsenen Boden bzw. lagenweise in der Dammschüttung verdichtete Einbettung (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades); gilt auch für Trägerbohlwände (Berliner Verbau). (Bild: Beispiel für die Bettungsbedingung B1 - Verbau mit Träger und Bohlen) |

|

Bedingung B2: Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Kanaldielen, die bis zur Grabensohle reichen und erst nach der Verfüllung gezogen werden; Verbauplatten und -geräte, unter der Voraussetzung, dass die Verdichtung des Bodens nach dem Ziehen des Verbaus erfolgt. (Bild: Beispiel für die Bettungsbedingung B2 - Verbau mit Kanaldielen) (Bild: Beispiel für die Bettungsbedingung B2 - Plattenverbau) |

|

Bedingung B3: Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Spundwänden und Verdichtung gegen den Verbau*), der bis unter die Grabensohle reicht. *) Senkrechter Verbau mit Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, der erst nach dem Verfüllen und Verdichten der Leitungszone entfernt wird, ist durch kein gesichertes Rechenmodell erfassbar. Zur rechnerischen Abschätzung der Lasterhöhung infolge Unterrammung wird auf den Arbeitsbericht „Berechnungsansätze … |

|

Bedingung B4: Lagenweise gegen den gewachsenen Boden bzw. lagenweise in der Dammschüttung verdichtete Einbettung mit Nachweis des nach ZTVE-StB erforderlichen Verdichtungsgrades. Die Einbettungsbedingung B4 ist nicht anwendbar bei Böden der Gruppe G4. (Bild: Beispiel für die Bettungsbedingung B4 - Böschung) |

|

(Bild: Einfluss der Seitenverfüllung auf die Rohrbeanspruchung) Die dargestellte Grafik zeigt den Einfluss der Einbettungsbedingungen auf die Beanspruchung / Belastung der Rohre. Als normierter Ausgangspunkt wurde Einbettungsbedingung B1 gewählt. Demgegenüber kann bei Nachweis des Verdichtungsgrades (B4), aufgrund der daraus resultierenden Sicherheit, die Rohrbeanspruchung um 20 % verringert werden. Falls der Verbau nicht schrittweise sondern erst … |

|

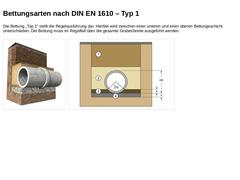

Nach DIN EN 1610 bzw. DWA-A 139 werden grundsätzlich drei Varianten einer Bettung unterschieden, wobei der erforderliche Auflagerwinkel (2α) jeweils die Dicke der oberen Bettungsschicht (b) bestimmt: -

Bettung Typ 1 (Regelausführung)

Ausbildung einer unteren (a) und oberen (b) Bettungsschicht

-

Bettung Typ 2 (nur für bestimmte Böden, sollte vermieden werden)

Auflagerung der Rohre auf eine vorgeformte Grabensohle, d. h. Wegfall der unteren und eines …

|

|

Die Bettung „Typ 1“ stellt die Regelausführung dar. Hierbei wird zwischen einer unteren und einer oberen Bettungsschicht unterschieden. Die Bettung muss im Regelfall über die gesamte Grabenbreite ausgeführt werden. (Bild: Bettung Typ 1 gemäß DIN EN 1610) (Bild: Schematische Darstellung der Bettung Typ 1) |

|

Bei der Bettung „Typ 2“ wird auf die Ausbildung einer unteren Bettungsschicht verzichtet. Die Rohre werden direkt auf die sorgfältig vorprofilierte Grabensohle aufgelegt, wodurch gleichzeitig die Dicke der oberen Bettungsschicht reduziert wird. Hierfür ist es erforderlich, dass der anstehende Boden relativ feinkörnig und gut verdichtbar ist. (Bild: Bettung Typ 2 gemäß DIN EN 1610) (Bild: Schematische Darstellung der Bettung Typ 2) (Bild: Beispiel … |

|

Die Bettung „Typ 3“ ist ebenfalls nur bei besonders geeigneten Böden ausführbar. Hier wird auf die untere Bettungsschicht sowie eine Vorprofilierung der Grabensohle verzichtet, die Rohre werden direkt auf die Grabensohle aufgelagert, wobei besonders bei Rohren ohne Fuß die Gefahr der Linienauflagerung besteht. (Bild: Bettung Typ 3 gemäß EN 1610) (Bild: Schematische Darstellung der Bettung Typ 3) |

|

Ein Auflager aus Beton ist gemäß DIN EN 1610 als „besondere Ausführung“ der Bettung zu bezeichnen und kann nach DWA-A 139 unter folgenden Rahmenbedingungen erforderlich werden: -

örtlich unterschiedlichen Bodenarten

-

wechselnden Grundwasserständen

-

stark geneigter Grabensohle

-

Fels

-

statischen Gründen

[DINEN1610:2015] [DWAA139:2019] |

|

Betonbettungen für Rohre ohne Fuß werden in der Regel in den folgenden (in [DWAA139:2019] beschriebenen) Arbeitsschritten eingebracht: -

Einbringen der unteren Betonschicht in der Dicke a abzüglich des 1,5-fachen des größten Zuschlagkorndurchmessers.

-

Rohre werden auf ausreichend wassergesättigte Holzkeile gelegt.

-

Einbringen der oberen Betonschicht in der Dicke b zuzüglich des 1,5-fachen des größten Zuschlagkorndurchmessers

|

|

Bei Rohren mit Fuß übernimmt der Fuß die Funktion der oberen Bettungsschicht. Daher können sie in der Regel direkt auf eine vorbereitete, horizontal abgezogene Bettung aus Bodenmaterial, (bei geeigneten Böden) direkt auf die vorbereitete Grabensohle oder auf ein Betonauflager aufgelegt werden. Auch bei Rohren mit Fuß ist es erforderlich, die Randbereiche am Fuß von Hand nachzuverdichten („unterstopfen“), um eine vollflächige Auflagerung sicherzustellen. |

|

(Bild: Verlegung eines Stahlbetonrohres auf Betonsohle mit nachträglich betoniertem Auflagerzwickel in Anlehnung an [FBS06a] [Bild: S&P GmbH]) Nach dem Betonieren einer unteren Bettungsschicht (Betonsohle) wird das Rohr zunächst auf Keile gelagert und anschließend eine obere Bettungsschicht gegossen. Dieses „Betonieren in zwei Phasen“ wird praktiziert, um eine gleichmäßige Einbettung zu gewährleisten. Direktes „Auflegen“ des Rohres auf eine Betonsohle … |