|

Hydraulisch gebundene Verfüllbaustoffe bestehen prinzipiell aus folgenden Grundmaterialien: -

Ausgangsbaustoff , z. B. angelieferte Zuschlagstoffe oder (Recycling-)Materialien oder örtlich anstehender Boden (wie etwa Grabenaushub)

-

Plastifikator, z. B. Mischung aus Wasser mit quellfähigen Tonen (Bentonit), Schaumbildnern, luftporenbildenden Zusatzmitteln (Tenside) oder anderen mineralischen, pflanzlichen und/oder anorganischen Zusätzen

-

Stabilisator (…

|

|

Nach Aushub und Sicherung des Grabens wird der Rohrstrang auf der Grabensohle auf Holzbohlen oder Sandsäcken (letztgenannte sind nach dem Berechnungskonzept der Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH aus statischen Gründen vorzuziehen) entsprechend den Planungsvorgaben ausgerichtet und fixiert. (Bild: Auf Sandsäcken auf der Grabensohle ausgerichteter und gelagerter Rohrstrang [Illustration: visaplan GmbH]) |

|

Vor dem Einbringen des hydraulisch gebundenen Verfüllbaustoffes mit flüssiger Konsistenz, der im Transportbeton-Mischfahrzeug (Fahrmischer) angeliefert wird, müssen zur Auftriebs- und Lagesicherung sogenannte Haltungs- oder Belastungsbänke aus dem gleichen Verfüllbaustoff in steifer Konsistenz gesetzt werden. Diese werden direkt aus dem Mischer über die Betonrutsche oder Schüttrohre bzw. einen Schlauch gezielt in Abständen von etwa 2,00 bis 2,50 m … |

|

Die Belastungsbänke können auch als Begrenzung für einen Verfüllabschnitt innerhalb einer Haltung dienen (Haltungsbänke), sind hierfür aber entsprechend der Füllstandshöhe zu dimensionieren. Der hydraulisch gebundene Verfüllbaustoff wird im flüssigen Zustand über den Fahrmischer in die einzelnen Verfüllabschnitte eingebracht und gewährleistet auf diese Weise eine vollständige Umhüllung der Rohre. (Bild: Einbringen des flüssigen Verfüllbaustoffes in … |

|

|

|

Bei der Verwendung von hydraulisch gebundenen Verfüllbaustoffen zur Rückverfüllung von Leitungsgräben kann die statische Berechnung grundsätzlich auf der sicheren Seite nach ATV-DVWK-A 127 durchgeführt werden. (Bild: Fertig gestellter Verfüllabschnitt mit Schacht) Dabei müssen zunächst die Steifigkeits- und Festigkeitswerte für die Überschüttung über dem Rohrscheitel und für die Leitungszone seitlich des Rohres (E2) auf Basis mechanischer Eignungsprüfungen … |

|

|

|

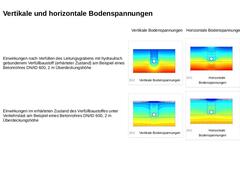

Vertikale Bodenspannungen |

Horizontale Bodenspannungen |

|

Einwirkungen nach Verfüllen des Leitungsgrabens mit hydraulisch gebundenem Verfüllbaustoff (erhärteter Zustand) am Beispiel eines Betonrohres DN/ID 600, 2 m Überdeckungshöhe |

(Bild: Vertikale Bodenspannungen) |

(Bild: Horizontale Bodenspannungen) |

|

Einwirkungen im erhärteten Zustand des Verfüllbaustoffes unter Verkehrslast am Beispiel eines Betonrohres DN/ID 600, 2 m Überdeckungshöhe |

(Bild: … |

|

|

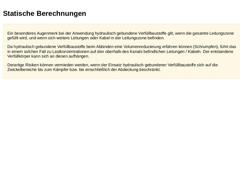

Ein besonderes Augenmerk bei der Anwendung hydraulisch gebundene Verfüllbaustoffe gilt, wenn die gesamte Leitungszone gefüllt wird, und wenn sich weitere Leitungen oder Kabel in der Leitungszone befinden. Da hydraulisch gebundene Verfüllbaustoffe beim Abbinden eine Volumenreduzierung erfahren können (Schrumpfen), führt das in einem solchen Fall zu Lastkonzentrationen auf den oberhalb des Kanals befindlichen Leitungen / Kabeln. Der entstandene Verfüllkörper … |

|

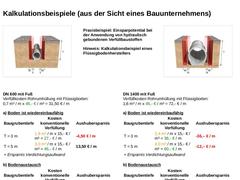

(Bild: Seitenverfuellung Einsparpotential Fluessigboden DN 350 - DN 700) Praxisbeispiel: Einsparpotential bei der Anwendung von hydraulisch gebundenen Verfüllbaustoffen Hinweis: Kalkulationsbeispiel eines Flüssigbodenherstellers (Bild: Seitenverfuellung Einsparpotential Fluessigboden >Dn 1200) DN 600 mit Fuß

Verfüllkosten Rohrumhüllung mit Flüssigboden:

0,7 m³ / m x 45,- € / m³ = 31,50 € / m a) Boden ist wiedereinbaufähig |

Baugrubentiefe |

Kosten konventionelle … |

|---|

|

|

Diverse Vorteile machen hydraulisch gebundene Verfüllbaustoffe zu einer willkommenen Alternative zur konventionellen Rückverfüllung von Leitungsgräben mit körnigen, ungebundenen Verfüllbaustoffen: -

Vermeidung typischer Verlegefehler/Schadensursachen, die bei konventioneller Verlegung auftreten können (z. B. unzureichende Zwickelverfüllung und -verdichtung, Punktauflagerung der Rohrleitung etc.)

-

Reduzierung der Grabenbreiten nach DIN 4124 bzw. DIN …

|

|

-

Verkürzung der Bauzeit durch Änderung der Bauabläufe und Taktzeiten

-

Vermeidung von Oberflächensetzungen (insbesondere im Bereich der sonst üblichen Verbauspur)

-

Vermeidung von Erschütterungen, Verzicht auf Vibrationsenergie für mechanische Verdichtung, Reduzierung von Lärm- und Schwingungsemissionen

-

Verlängerung der Nutzungsdauer der Rohrleitung (Verminderung von Ex-/Infiltrationen durch eine gewisse Redundanz, Verhinderung von Wurzeleinwuchs, …

|

|

Es ist zu beachten, dass (falls überhaupt möglich) der Einsatz in Leitungsgräben mit starkem Gefälle (> 10 %) Spezialgeräte erfordert. Im Falle einer konkreten Anwendung sollte ein fachkundiges Ingenieurbüro konsultiert werden, um die im jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Anforderungen (allgemein, mechanisch/statisch, chemisch, thermisch etc.) festzulegen sowie entsprechende Prüfungen zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit durchzuführen, sofern … |

|

|

|

|

|

Das Optimierte Verlegeverfahren zählt zur Kategorie der offenen Bauweise, d. h. der Verlegung von Kanälen durch Ausheben eines Grabens, Verlegen der Leitung im Schutze einer Böschung oder eines Verbaus und anschließendes Verfüllen des Grabens. Mit dieser Verfahrensentwicklung wurden folgende Ziel verfolgt: -

Die Reduzierung des Bodenaushubes,

-

Die Reduzierung von Verlegefehlern und die

-

Leistungsfähigkeit des Rohres.

|

|

Die Entwicklung des „Optimierten Rohres“ ist das Ergebnis des durch das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW (MUNLV) geförderten F&E-Vorhabens „Entwicklung einer neuartigen Beton- bzw. Stahlbetonrohr-Konzeption mit optimierten Verlegeeigenschaften für den Bau von Abwasserkanälen und -leitungen“. Die Entwicklung des „Optimierten Verlegeverfahrens“ erfolgt im Rahmen des durch die Deutsche Bundesstiftung … |

|

Wesentliche Unterschiede des Optimierten Verlegeverfahrens im Vergleich zur traditionellen Verlegung von Kanälen im offenen Graben sind: -

die Verwendung spezieller Optimierter Betonrohre

-

der Verzicht auf einen seitlichen Arbeitsraum

-

die Verwendung eines speziellen Linearverbaus

-

das Verlegen und Zusammenfügen der Rohre mit einem speziellen Verlegegerät

-

das Verfüllen der Leitungszonenbereiche zwischen Rohr und anstehendem Boden mit Flüssigboden

…

|

|

Welche Kriterien sind bei der Rohrkonzeption zu beachten? -

Vermeidung verlegebedingter Schäden

-

Vereinfachte Anforderungen an die Rohrverlegung

-

Eignung für die automatische Verlegung

-

Optimierung der statischen Eigenschaften

-

Günstiges Verhältnis von Rohrgewicht und Tragfähigkeit

|

|

Das Ergebnis der F&E-Leistung ist der hier dargestellte optimierte Rohrquerschnitt für den Nennweitenbereich DN 500 bis DN 1200. (Bild: Optimierung der Form durch FEM-Analysen) (Bild: Optimiertes Rohr [Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH]) |

|

Die Abdichtung der Rohrverbindungen erfolgt über eine innen liegende Dichtmanschette, bestehend aus einem Edelstahlring mit einer vollflächig aufgeklebten Elastomerdichtung. Die Dichtmanschette ist jederzeit zugänglich und bei Bedarf auswechselbar. (Bild: Optimiertes Rohr mit innenliegender Dichtung [Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH]) (Bild: Detail: Querschnitt des innenliegenden Dichtelements) |

|

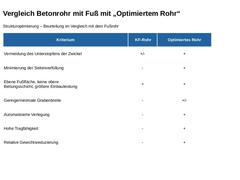

Strukturoptimierung – Beurteilung im Vergleich mit dem Fußrohr |

Kriterium |

KF-Rohr |

Optimiertes Rohr |

|

Vermeidung des Unterstopfens der Zwickel |

+/- |

+ |

|

Minimierung der Seitenverfüllung |

- |

+ |

|

Ebene Fußfläche, keine obere

Bettungsschicht, größere Einbauleistung |

+ |

+ |

|

Geringe/minimale Grabenbreite |

- |

+/- |

|

Automatisierte Verlegung |

- |

+ |

|

Hohe Tragfähigkeit |

- |

+ |

|

Relative Gewichtsreduzierung |

- |

+ |

|

|

Reduzierung des Bodenaushubs Da der Arbeitsraum nicht mehr benötigt wird, kann die Grabenbreite deutlich reduziert werden. (Bild: Gegenüberstellung von traditionellem und optimiertem Verlegeverfahren [Illustration: visaplan GmbH]) (Bild: Optimierte Verlegung: Rund 75% weniger Aushub durch schmalen Graben [Illustration: visaplan GmbH]) Im Vergleich zur „traditionellen“ offenen Bauweise ist ein deutlich geringerer Bodenaushub erforderlich (bei DN 700 … |

|

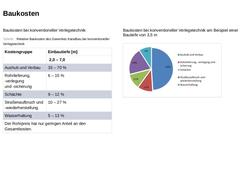

Baukosten bei konventioneller Verlegetechnik (Tabelle: Relative Baukosten des Gewerkes Kanalbau bei konventioneller Verlegetechnik) Baukosten bei konventioneller Verlegetechnik am Beispiel einer Bautiefe von 3,5 m (Bild: Relative Baukosten des Gewerkes Kanalbau bei konventioneller Verlegetechnik) |

|

Die Baustelleneinrichtung unterscheidet sich nicht grundlegend von der einer „traditionellen“ offenen Grabenverlegung. Besonderheiten stellen der modifizierte Linearverbau, das spezielle Verlegegerät sowie die Technik zur Herstellung des Flüssigbodens und zur (eventuell notwendigen) Aufbereitung des Aushubbodens dar. (Bild: Baustelleneinrichtung „Optimiertes Verlegeverfahren“ [Illustration: visaplan GmbH]) |

|

Der Verbau des Rohrgrabens erfolgt mit einem speziell auf das Verlegeverfahren abgestimmten Linearverbau. (Bild: Voraushub für das Optimierte Verlegeverfahren) (Bild: Einstellen der äußeren Verbauplatten für das Optimierte Verlegeverfahren) (Bild: Einstellen der Verbaustreben und der äußeren Verbauplatten für das Optimierte Verlegeverfahren [Illustration: visaplan GmbH]) (Bild: Nachpositionierung der Verbaustrebe (U-Laufwagen) für das Optimierte Verlegeverfahren) |